格差の方程式:要求貫徹 労働三権が機能していないわけ

会社の最後の日の社員総会があったが、どうしても会社に行けなかった。組合の皆に感謝を伝えたかったが、最後まで僕に話しかけてくれたのは全部で10人もいなかったと思う。それはそうだ、経営側が非公式に「会社の設備が売れるからそこで働ける」といえば、誰もが選ばれたいと思うに決まっている。会社に行って事務所の窓ガラスをバットで割る夢も見た。しないでよかった。

このお話の続きです。

![]()

結局、別会社に売れたのは一部門だった。

20人ほどが再雇用された。しかし最低の条件だったと聞く。それ以外の部門は一切話しがなかったのだと思う。従業員を最後まで真面目に働かせるためのブラフだったのだろう。

目一杯社員は働いて、解雇された。

なにせ、部長連中は会社の倒産の翌日から次の仕事が決まっていたのだ。口先では社員の再雇用を実現させると言っていたが、一年経っても決まっていない社員もいた。

僕は、9月に社宅から退去するように言われていたが、社長と約束してあったので(向こうはホゴにしたのだ)、社宅に住んだままだった。10月くらいには僕以外の入居者はいなくなったと思う。残務整理も終わり、振り込まれたお金を分配してもうすることが亡くなった。組合の委員長などと言っても組合がなくなればなにもない。仲間もいなかった。

幸運な労働争議であった

考えてみると実に幸運な争議だったと思う。親会社のやり方も、子会社をなめきっていた。全員を一気に解雇すると言うやり方が逆に団結させたのだ。

「日本精機」と言う最強の切り札を組合が握っていることも考えももよらなかっただろう。スト権が確立されたというのも信じがたいことかもしれない。

とにかく幸運が重なった。

今同じようには出来ないだろう。私達は、個別に分離され、共に繋がりを持てないようにされている。「分割して統治する」これこそがローマ時代から続く、彼らのやり口である。

労働組合自身がもはや労働者を助けない

この体験のあと、僕は全国組織の労組を見るたびに嫌な気持ちになる。メーカーと下請けの間でも大きな分裂が在り、工場同士の間でも分断が有る。常に、『お前がクビになるのとアイツがクビになるのとどちらが良い』と選ばされているのだ。

そして殺されていき、最後は残った一人が殺される。まさにディールの繰り返しなのだ。映画にありそうである。

子供が学校に行きたくないのも当たり前だ。学校でも職場でも繰り返されていくのだ。自分お競争相手が脱落すれば皆拍手喝采である。イジメやパワハラは同じ構図である。

憂鬱になる。

「労働三権」と言われる労働者の権利はもはや機能していない。ではどうすれば良いのだろうか。私達はひとりひとり切り離されて殺される他無いのだろうか?

![]()

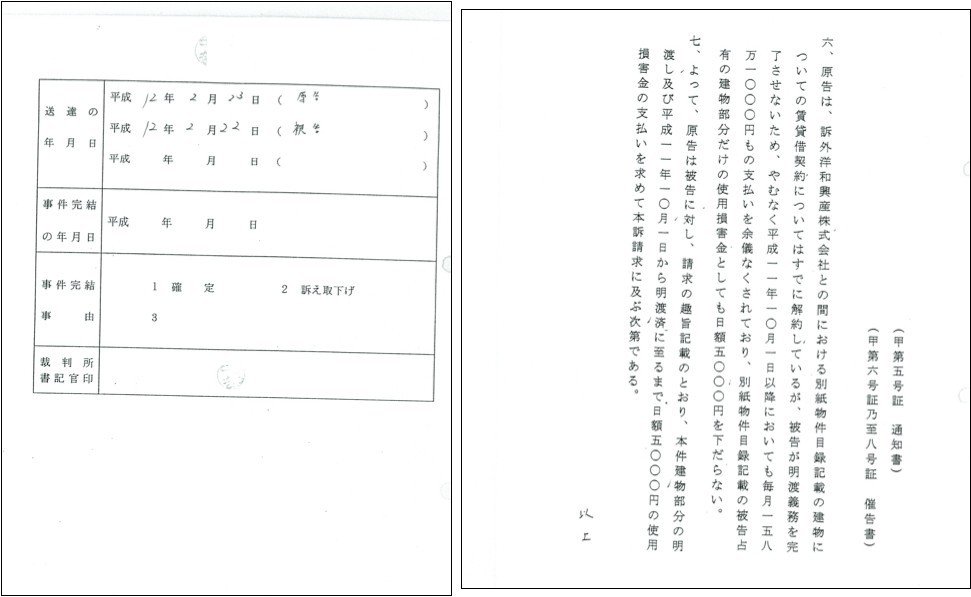

300万円の損害賠償の請求が来たのだ。

なんとも憂鬱であった。来年の3月末には出ると思っていたが、まさかこんな事をするとは思いもよらなかった。

勿論、協定書に盛り込まなかった僕が悪い。いい勉強になったが、相当におかしくなっていたと思う。アパートに火をつけて死んでやれと思ったくらいだ。しないでよかった。

東京の弁護士に会って、新発田の裁判所で和解した。

翌年の4月にもう少し値段が高く狭いアパートに越してソフト会社を始めた。東京の友人から仕事はもらえはじめたのである。

![]()

記事を書くために記録を見ていたら、少しだけ、アンケートの答えが帰ってきていた。もう20年前である。懐かしい皆はどんな人生を過ごしたのだろうか。とても嬉しいことであった。一年経っても仕事が決まらない人もいたと聞く。

あの時に感じた一体感は、幻だったのだろうか?互いに相手のことを思いながら共に話し合った時僕らの気持ちは一つだった。

しかし、自分の家族のほうが大事なのは当たり前だ。怒るべきは私たちの弱さにつけ込み、自分の利益のために人を踏みにじる(可愛そうな奴隷に踏みにじらせる)奴らだ。

![]()

時代こそが謎を解く鍵である。

この社宅のあった場所はかつて、大平洋金属の新発田工場があった当時の社宅があった。木造の長屋のような家が並び多くの家族が住んでいた。皆歩いて会社に通っていたのだ。

その時代のことを考えると明らかに時代との関係で労働者の権利も論じられねばならないと感じている。

地域が一つのコミュニティを作っっていた時代のおとぎ話なのだろうか?

テレワークと言う残酷な構造

テレワークは労働を全く違ったものにする。人という要素を切り離すのである。これは恐ろしいことなのだ。まさに労働問題は綱に大事な問題だ。

良いことばかり言われるが、これから沢山の人がひどい目に合う。それも自己責任だと思いながらひどい目に合うのだ。

もっと、格差の問題は突き詰めて考えていく。子供たちのために、僕に見えているものを書いていきたい。

![]()

厨房研究に使います。世界の人々の食事の価値を変えたいのです。