夜間低血糖の改善の理論と実践

2022/03/23更新

巻末にお勧めしたいサプリを追加しました。

こんにちは。

分子栄養学カウンセラーの政安です。

夜間低血糖のNoteを書きます。

分子栄養学シリーズ第2弾です。

補食の理論と実践の購入がまだの方は先にそちらをお願いします。

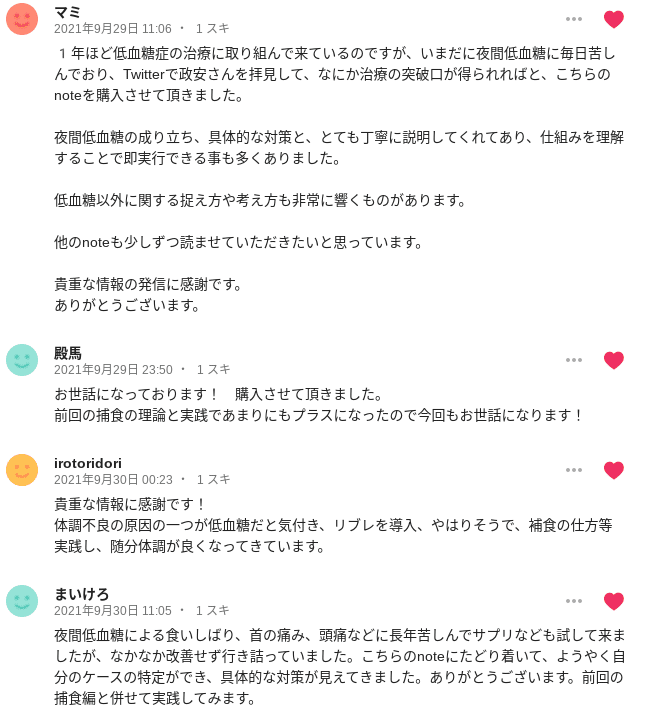

読者様からのご感想の一部

こんなことはありませんか?

・寝て起きると寝る前より疲れている

・眠りが浅い、途中で目が覚める

・歯医者で歯ぎしりを指摘された

・よく磨いているのに虫歯になる

・寝違い、肩のこりが起きる

・起きると心臓バクバク

・寝汗がすごい

・悪夢を見る

これらは夜間低血糖が影響している可能性があります。

これらの症状が起きる原因、栄養でできることをまとめました。

ところで

なぜ第2弾が夜間低血糖なのでしょう?

補食を適切に行えば起きてる間の血糖値維持はできるはずです。

しかし寝てしまうと補食が行えません。

そこで寝ている間に血糖値を維持するテクニックが必要となってきます。

一般的に適切な睡眠時間は8時間程とされています。

8時間の絶食状態

人によっては寝る直前まで栄養摂取をしないため

さらに長い時間の絶食となります。

例えば老人施設では17時台に夕食が出される場合があります。

7時台の朝食まで14時間空きます。

夜間に不穏になったり徘徊を始める老人。

決して低血糖が無関係とは思えません。

少量のスポーツドリンクを飲んでもらうと

すぐに落ち着くことがあります。

低血糖による不快な症状でお困りの方は

若い世代にも多いと思います。

このNoteでは絶食状態での糖代謝を学び、どうすれば朝まで血糖値を維持できるかを考えていきます。

補食と夜間低血糖の対策で、24時間低血糖を起こさない身体を手に入れましょう。

第1章┃夜間低血糖とは

夜間低血糖とは寝ている間に身体の機能を維持するためのエネルギーが確保できない状態とされています。

寝ていても代謝は行われているのでエネルギーを消費しています。しかし食事はできないので、エネルギーの材料は確保できません。そこで体内では最後に摂取した食物と体内にあるもので血糖値を維持します。

食後から絶食時のグルコースの動きを表したグラフです。

外来性とは食事由来の血糖値のこと。

グリコーゲンとは肝臓のグリコーゲン

糖新生は脂肪や筋肉を分解して作る糖のことです。

画像引用先:画像にリンク添付

食事由来の血糖は2〜4時間で枯渇するとされています。どんなに量を食べてもこれ以上の時間、食事からの血糖値は維持できないとされています。

その後は肝臓のグリコーゲンというブドウ糖がたくさん結合したものを切り出してグルコースにして血糖値を上げようとします。資料によってまちまちなのですが、ハーパー生化学には12〜18時間で肝グリコーゲンは枯渇すると記載があります。健康な場合の理論値であって肝機能が低下するとそこまでの時間肝グリコーゲンで血糖値を維持するのは難しいと思います。

肝臓のグリコーゲンをグルコース(ブドウ糖)にして血糖値を上げる時に

グリコーゲンホスホリラーゼという酵素を使います。

グリコーゲンホスホリラーゼは構造にビタミンB6を持っているので、B6が足りないと働けません。

分子栄養学的には同じくB6が必要な酵素のALTなどをB6不足の指標として見ます。

ALTの数値が低い方は間接的に肝グリコーゲンをグルコースに変える能力が低いことが予想されます。

B6はアミノ酸代謝にも使われるので、EAAを飲んで具合が悪くなる方はALTが低かった可能性があります。

ALTは

・脂肪肝で上昇

・B6不足、たんぱく質不足で低下

するとされています。

上昇と低下の要因が重なると一見健康的な数値に見えてしまうことがあります。

これを『マスキング』と呼びます。

血液検査解析では、他の検査結果や食事内容などから総合的に判断します。

次は糖新生についてです。

肝グリコーゲンの供給で血糖値を維持できなくなると脂肪を分解して糖を作ります。体脂肪や血液中の中性脂肪は脂肪酸3つとグリセロール1つが結合したもので、グリセロールが肝臓で糖に作り変えられるとされています。

脂肪がエネルギーになるまでの流れはこちらをご覧下さい。

【ダイエットをしたい人向け】体脂肪がエネルギーになるまでの仕組みを図解してみました。

— 政安秀仁┃分子栄養学×筋トレ×断食 (@Vitamin_Masa) May 23, 2021

サプリを飲む理由についても。

正しく行えば、苦痛や空腹が無く痩せられます。 pic.twitter.com/gGb1yJPhVW

肝グリコーゲンの蓄積が減ると、その分脂肪を分解してエネルギーにしようとします。肝グリコーゲンの減少が脂肪分解のスイッチになるとされています。

脂肪から糖質を作っても血糖値を維持できなくなる場合、最終的に筋肉を分解して糖を作ろうとしてしまいます。

それでも間に合わない場合に最終的に夜間低血糖となります。

まとめると

①食事由来の糖質

↓

②肝グリコーゲン

↓

③中性脂肪のグリセロールから糖新生

↓

④筋肉から糖新生

という流れになります。

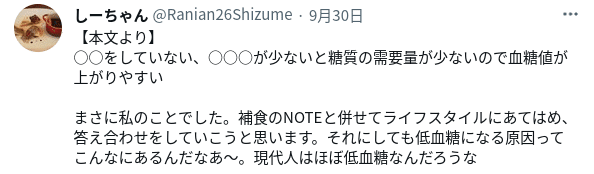

どんな場合に夜間低血糖になりやすいかというと

①食事の摂取量、特に糖質が少ない

②肝臓にグリコーゲンが溜められてない、溜めていてもグルコースにするための酵素が働かない

③グリセロールからグルコースが作れない

④筋肉からグルコースが作れない

これらが重なった時に夜間低血糖になることが予想されます。

冒頭にご紹介したこれらの症状

・寝て起きると寝る前より疲れている

・眠りが浅い、途中で目が覚める

・歯医者で歯ぎしりを指摘された

・よく磨いているのに虫歯になる

・寝違い、肩のこりが起きる

・起きると心臓バクバク

・寝汗がすごい

・悪夢を見る

血糖値を維持しきれなくなり、アドレナリン分泌をしてしまっている状態と考えられています。

アドレナリンは闘争のためのホルモンで、血糖値を上げるためのホルモンです。

分泌されると興奮状態となります。

寝ている時にアドレナリンが出てしまっては、安眠どころではありません。

通常低血糖が起きた場合はコルチゾールというホルモンで血糖値を上げるのですが、副腎疲労の疲弊期でコルチゾール分泌が低下するとアドレナリンを使うようになります。

アドレナリンによる興奮で歯ぎしりをしてしまい、歯に微細なヒビが入って、そこから虫歯になると、分子栄養学に詳しい歯医者で教わった事があります。

次章からは食事・肝臓・脂肪・筋肉のそれぞれの糖の供給方法を確認していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?