#23 わたしは「セロ弾きのゴーシュ」

1. わたしは「セロ弾きのゴーシュ」ー中村哲が本当に伝えたかったこと

同書は、10月25日にNHK出版から発行されました。本の帯には、”2019年12月4日にアフガニスタンで銃撃され亡くなった医師・中村哲さんが、NHK「ラジオ深夜便」で語った魂の記録”と記され、1996年から2009年まで、中村医師が出演した6番組のインタビューの肉声がもとになっています。同書については、note(本がひらく)でも紹介されていますのでご参照下さい。https://nhkbook-hiraku.com/n/n70d22a1e37da

アフガニスタンでの35年に及ぶ中村医師の活動について、私は、殆んど知りませんでした。2年前の銃撃のニュースにも、余り自分事とは思えずにいました。私が初めて、中村医師の存在とその偉業を知ったのは、2020年5月、さださましさんが、中村医師に捧げるために作ったというアルバム「存在理由~Raison d'être(レゾンデートル)~」の中の1曲「ひと粒の麦~Moment~」を聴いてからでした。http://www.nagasakips.com/archives/12140

以来、中村哲医師の著書や講演記録、TV等を、読み・視聴する中で、そのメッセージを受け取り、自分のやり方で、伝えて行きたいと考えてきました。この2年間のコロナ禍の中、私に起こった最も大きな出来事であり、変化だと思っています。

2.”僕は1日に10冊でも20冊でも、本が読める”

心理学者で、文化庁長官も務めた河合隼雄さんが、生前おっしゃていました。本の冊数については、正しく記憶していませんが、「速読法など、特別な読み方をされているのだろうか」と思いきや、本とは、「絵本・童話」のことだったのです。

河合隼雄さんの関心は、児童文学・絵本・神話・昔話まで幅広く、平易な言葉や物語の展開の中にも、深い意味を見い出しておられる姿に、感銘を受けました。理論家、研究者としてだけでなく、カウンセリングの実践家、としても、河合さんのアプローチには、色々と学ぶことが多く、今でも、迷った時には、原点に戻る意味でも、河合さんの本を読み直します。

『わたしは「セロ弾きのゴーシュ」ー中村哲が本当に伝えたかったこと』を読みながら、中村医師の肉声が聞こえてくるようで、引き込まれるように読みました。そして、久しぶりに、(もしかすると、初めて)、宮澤賢治の「セロ弾きのゴーシュ」を読みました。この年齢になって、「童話」を読むと、幼少時とは違った感慨があることに、気づきました。

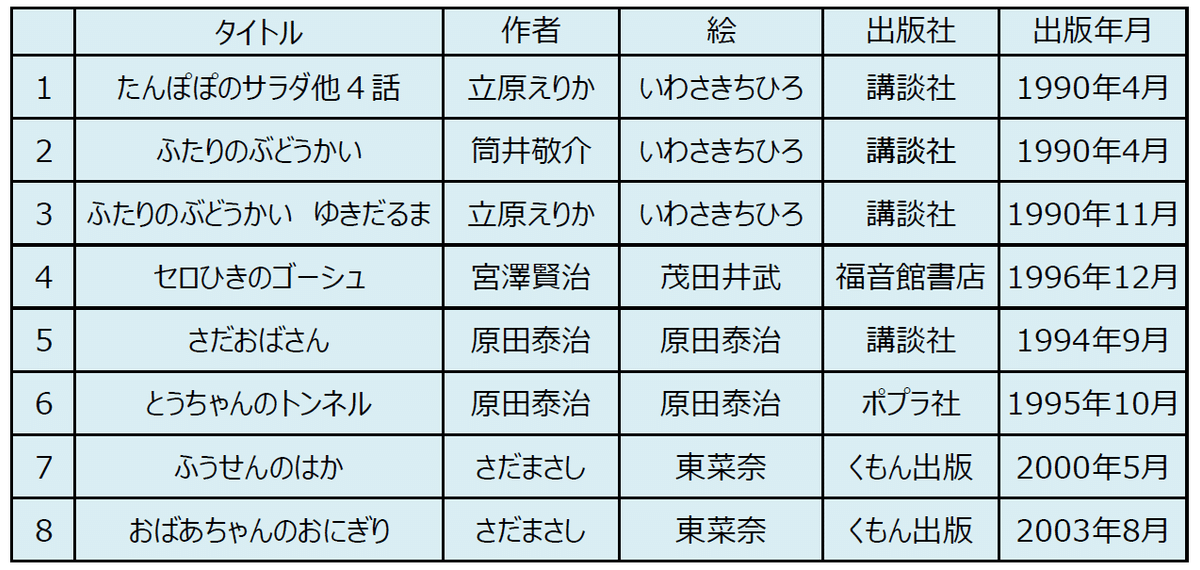

「セロ弾きのゴーシュ」を読んだことが契機となり、家にあった「絵本・童話」(8冊)を改めて読み直しました。河合さんの言われるように、1時間程度で読み終えることができました。

コロナ禍で、「こども文庫」を休止しておられたJさんが、文庫を再開されたのを知り、少しでも役立てていただこうと、家にあった「絵本・童話」を寄贈することにしました。

下記の「絵本・童話」の8冊ですが、改めて読み直してみると、子供に向けて書かれた筈のものなのに、大人に向けたメッセージとしても、豊かな内容が盛り込まれていることを再認識しました。Jさんの「こども文庫」を通じて、少しでも多くの人たちに、メッセージが伝われば、嬉しく思います。

3.雨ニモマケズ(宮澤賢治)

中村医師は、宮澤賢治の作品を愛読しておられたようです。その中でも、「セロ弾きのゴーシュ」に自分を見立てた意味について、もっと深く考えてみたいですが、中村医師の35年のアフガンでの活動を支えていたのは、宮澤賢治の思想であった、と思います。

ミンナニデクノボートヨバレ ホメラレモセズ クニモサレズ サウイウモノニ ワタシハナリタイ (宮沢賢治「雨ニモマケズ」より)

「ホメラレモセズ」は、すぐに「承認欲求」が頭をもたげる常人には、なかなか難しいですが、この5行に表現された生き方が、中村哲医師が目指していた、”ありたい姿”、だったのではないでしょうか。

2001年の9月11日の同時多発テロと報復の連鎖、そして今年8月のタリバンによる無血開城・・・国際貢献、テロ撲滅の名のもとに、先進国主導で行われてきた20年間の意味が問われる動きになっています。残念なことに、中村医師の死後に掲げられた肖像画も消されたようです。

自分を「セロ弾きのゴーシュ」にたとえた中村哲医師の生き方から、どんなメッセージを受けとり、そのメッセージを、自分の生き方に、どんな形で映して行くか、これからの私のテーマでもあります。

4.一粒の麦もし死なずば・・・

一粒の麦もし死なずば、ただ一つにてあらん もし死なば多くの実を結ぶべし

クリスチャンであった中村医師は、ヨハネ福音書(12章24節)のこの言葉をよく語っておられたようです。

「人生100年時代」の言説はブームに乗ったムード先行の感は否めません。生きる長さだけではなく、生きる深さにも意味を見出していくためには、「自分は何処から来て、何処に行くのか?」「誰からバトンを受け取り、誰にバトンを渡すのか」といったことを、改めて考えさせられる本でした。

私は、中村医師とは、血のつながりは勿論、面識もありませんが、確かに、中村医師からメッセージを受け取ったと感じています。

ミドル・シニアの伴走者を自認する私にとって、次の一歩を示唆する一冊でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?