見るだけでは伝わらない樂茶碗の魅力をいかに伝えるのか (「吉左衛門X: nendo x 樂直入」展レビュー)

琵琶湖のほとりにある、佐川美術館・樂吉左衛門館で2023年3月11日まで開催中の「吉左衛門X: nendo x 樂直入」展を見てきた(詳細は、nendo のホームページに載っています)。

茶道を習ったことがあり、樂茶碗で抹茶を点てて飲んだ経験のある自分だからこそ、感じることのできたことがたくさんあったので、以下に記そうと思う。(なお、記事中に埋め込まれたYouTubeビデオは全て、nendo の公式チャンネルからリンクしています。)

展示内容は、樂直入と、nendo こと佐藤オオキとのコラボレーションによって生まれた作品たち。この組み合わせにまずビックリである。片や、樂焼という豊臣秀吉の時代から続く陶芸の伝統を受け継ぎつつも破天荒な茶碗づくりで現代アートからの評価が高い樂直入。対するは、家具デザインで世界的に評価が高く、きらびやかなデザインの世界にいる印象のある nendo。

しかし、両者には共通点がある。空間デザイン、特に展示デザインへのこだわり。展示会場となっている樂吉左衛門館は、樂直入による設計。毎回訪れるたびに、雰囲気の作り方、展示方法の秀逸さに、舌を巻く。nendo が関与した美術展として私の記憶に残っているのは、帽子デザイナー・平田暁夫の作品を展示した「ヒラタノボウシ」展。作品の魅力を十二分に引き出していた。

その二人が協力して挑戦したのは、ガラスケース越しに見るだけでは全く伝わらない樂茶碗の魅力をいかに伝えるか、という課題。樂茶碗は、ロンドンのヴィクトリア&アルバート美術館の陶磁器コーナーに展示されているほど、世界的に見ても独特の技法で作られた茶碗。その本当の魅力は、実際に使ってみないとわからない。それを、美術展という空間で、いかにして伝えようとしたのか。

以下、実際に私が見て感じた順番で、綴っていこうと思う。

ロビー:二人の対談

展示室入り口前のロビーでは、二人の対談を記録したビデオがループ再生されていた。

このロビー空間は天井が高く、ひたすら広く、そして木のベンチ以外何もない。

私自身は、この対談ビデオをオンラインで既に見ていたので、素通りして最初の展示室に入ったが、一通り見た後で、改めてこの対談に聞き入って、理解できなかった作品の趣旨に合点がいくこととなる(詳しくは後述)。

第1展示室:chuwan

最初の展示室に入って最初に目に飛び込んでくるのは、クルクル回る樂茶碗。回転する台の上に茶碗が置かれているのかと思ったら大間違い。茶碗が、なんと、浮いている!

chuwan と名付けられたこの作品。展示パネルの説明によれば、樂茶碗の高台(底の部分)に磁石が埋め込まれていて、展示台にも仕込まれた磁石と反発しあうために、茶碗が宙に浮き、微量の風を送ることでゆっくりくるくる回り続ける、とのこと。

一般に、茶道関連の展示(例えば、先日まで京都国立博物館で開催されていた「茶の湯」展)では、四方からガラスで囲まれた茶碗の周りを見る側が歩くことで、茶碗を四方八方から確認することができる。

しかし、それでは、茶会で抹茶を飲み終わった後、その茶碗を手に取ってくるくる回して「拝見」するという、本来の茶碗の鑑賞方法とは大きくかけ離れてしまう。

茶碗自体が回転することで、あたかも、自分の手で茶碗をくるくる回して「拝見」しているかのような感覚を呼び起こされた。展示デザインとして秀逸である。

展示パネルによれば、nendo の狙いは、樂茶碗が、他の茶碗とは異なり、ろくろを使わずに手で器の形を作っていくので左右非対称になっている、ということに鑑賞者の眼を向けさせるため。そのために展示室入り口から見ると逆光になっていてシルエットだけが浮かび上がるようにしてあり、横に回って初めて茶碗の色合いやテクスチャーが浮かび上がるようになっていた。

その色合いが、樂直入がこれまでに作ってきた樂茶碗と比べると、非常にポップな見た目に仕上がっている。赤い肌に焼き上げるのも、白い釉薬も、樂茶碗の昔からある手法。そこに、赤色を映えさせるシアン色を加え、白い釉薬がかかる部分には暗い灰色の肌を合わせる。nendoというデザイナーとコラボレートすることで、新しい表現が生まれたようだ。

樂吉左衛門館の展示スペースは、第一展示室は絶対に最初に通らなくてはならないが、その後は、左、右、左奥、右奥の四つの展示室のどこへ行っても良い動線になっている。暗闇の中に浮かび上がる明るい色の茶碗が目に入ったので、それに引き寄せられるように、右奥の展示室へ足を運んだ。

第4展示室: junwan - chroma - (part 1)

白地の茶碗に、水彩絵の具のような明るい色彩の抽象的な模様が入っている。

その茶碗の後ろには、ループ再生されているビデオが映っていて、この茶碗の色彩がどうやって作られたかを記録している。樂茶碗らしい形に仕上げられた茶碗の底に、インクを垂らして円を描く。

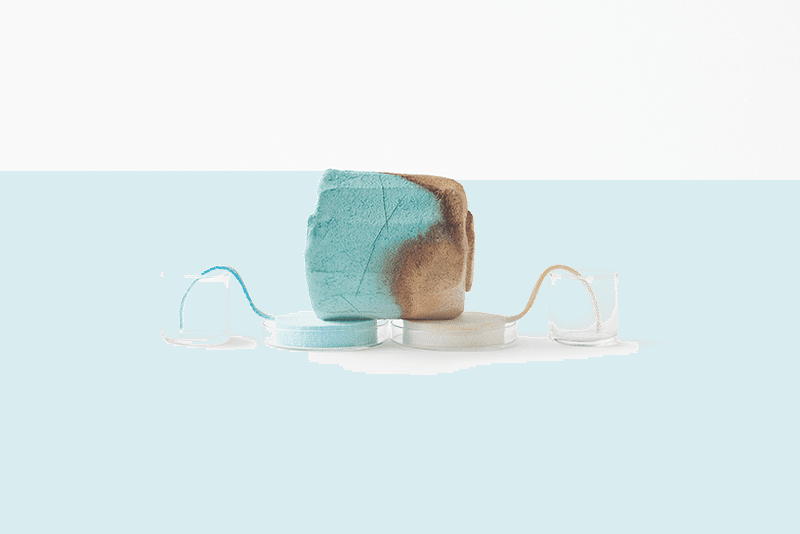

そして、その茶碗を、底を下にして、水を含ませたスポンジの上に置く。すると、茶碗を形作る粘土が水を吸い上げ、インクがその水に滲んでどんどん広がっていく。不思議なのは、色がどんどん分離していくところ。紫のインクから緑色が現れたり、緑のインクから赤色が現れたりする。そうして着色された茶碗が目の前に展示されている。

色彩の華やかさからは、従来の樂茶碗はもちろん、樂直入がこれまで創ってきた樂茶碗ともかけ離れた印象を受けるが、形は樂茶碗を踏襲しているし、色の滲み方が樂茶碗や、いわゆる「侘び茶」の美意識と一致する。ポップなんだけど伝統的。

そんな茶碗を一通り見て回った後に目に入るのは、一番奥にある展示室の、重厚な雰囲気を醸し出す樂茶碗。

第6展示室: junwan - redox -

金属の質感を持った樂茶碗が、三つ、それぞれ独立したガラスケースの中に展示されている。

これらの茶碗が作られた様子もビデオで紹介されている。金属イオン水溶液(銀、銅、または、鉄)を染み込ませたスポンジと、ビタミンCを染み込ませたスポンジを並べ、その上に、無地の樂茶碗を、横に寝かせて置く。すると、ここでも樂茶碗を形作る粘土が吸い上げ、模様が生まれる。それを焼くことで、金属イオンが発色する。

面白いのは、横に寝かせて着色したことによって、茶碗の片側が色濃く、反対側は色があまり出ていないこと。これが、茶入(茶会で使う、高級抹茶の粉を入れる陶器製の容器)の模様としてよくある、釉薬が片側だけに流れて非対称の景色を作る様(例えばこんな感じ)に似ていて、実は、伝統を継承している。

だから、焼き物の作り方としては斬新であっても、結果として、どこか見たような、でも見たことがないような、そんな茶碗に仕上がっている。

展示会場でループ再生されていた映像はこちら。

第6展示室を通り抜けると、先ほど左奥に見えていた展示室に入る。

第5展示室: junwan - chroma - (part 2)

先ほどの第4展示室と同様に、明るい水彩色の樂茶碗がさらに4つ、その着色プロセスを記録したビデオと一緒に展示されている。この展示室にはパネル説明があり、それを読むことで、いろいろ合点がいった。

使用されていたインクは万年筆用のもの。色が分離していくのは、万年筆のインクが、複数の色を混ぜて作られたものだから。水に溶けやすい色は茶碗の上部まで吸い上げられる。他方、茶碗を形作る「土」と相性がいい色はすぐに馴染むので下の方にたまる。

この着色プロセスの映像を見ていて、樂茶碗を実際に使うときのことを思い出した。

樂茶碗は、手とヘラだけで作るので、粘土の中に空気が大量に含まれたまま、焼かれて生成される。空気は冷めにくいので、樂茶碗の中の抹茶の温度は長時間暖かいまま維持される。茶会の客への「おもてなし」としてはこの上ない配慮。

また、抹茶を点てる側としても樂茶碗は使いやすい。空気は熱しにくいので、茶碗を温めるために熱湯を注いだ樂茶碗を手に取っても「あちち」とはならない。茶碗を両手で持って、お湯がこぼれない程度に奥に傾けて、反時計回りに傾ける方向をゆっくり変えていって、茶碗全体を温めるとき、じんわりと熱が茶碗全体に広がるのが持っている手の肌に伝わってくる。

茶道を習っているので、樂茶碗を使って抹茶を点てたことは何度もあるのだが、この熱がじんわりと茶碗全体に広がっていく感じが、万年筆インクが樂茶碗に吸い上げられていく様子に似ていた。

nendo の佐藤オオキさんは、樂直入との対談の中で、樂茶碗を手に取った時の温もりを表現することは今回の展示ではできなかった、と話していたが、点前をする立場の人間から見たら、この junwan の生成過程によって、上手に表現されているとのではないかと思う。

この展示室でループ再生されていた映像がこちら。

第一展示室を出た直後の交差点に戻り、今度は、左側の真っ暗な展示室へ足を運ぶ。

第3展示室: michiwan

今回の展示の中で、最も衝撃的だったのが、これ。

樂茶碗の内側に広がる、吸い込まれるような空間を、なんとかして表現できないか、という思いから生まれた作品。3Dスキャンで内側の形状をデータ化し、そのデータを読み込んだ3Dプリンタで透明なアクリルを削ることで、茶碗の内側の空間を視覚化した。

このアクリルの表面のザラザラ感が何とも魅力的ということにまず驚く。樂茶碗を作る時に、内部空間がこのようにして外側から鑑賞されることは想定していないはずなのに。

そして、このざらざらしたアクリルで表現された液体を飲むということを想像したときに、樂茶碗から抹茶を飲むときの独特の「暖かさ」とリンクした。例えば抹茶ラテを、表面がツルツルしたティーカップやマグに注いで、飲んでみても、口にした液体には有機的なものがない。樂茶碗で抹茶を飲むと、茶碗を持った時の手触りやじんわり伝わる暖かさと相まって、抹茶そのものが優しく感じる。その理由は、茶碗の内側の、ろくろを使わずに形を形成することによる、歪みや、でこぼこや、そういった有機的な暖かさによるものだと、この展示を見ることで気づいた。

そして、これは暗闇の中で展示されていたからこそ、気づけたことだと思う。アクリルの向こう側に暗闇が見えるので、口の中に広がる液体のイメージに繋がる。

展示会場である樂吉左衛門館は、地下にあることもあり、美術館の展示室としては異例なほどに暗い。わずかな照明だけで、作品を照らし、暗闇の中に樂茶碗が浮かび上がるようになっている。元々、樂茶碗、特に真っ黒な樂茶碗は、千利休が暗くて狭い茶室で使うことで、その存在を消し、お茶を飲むという行為だけに意識を向かわせるための道具。その伝統に基づいた樂茶碗を展示するのだから、明るいスペースはふさわしくない。

樂吉左衛門館が樂直入によって設計され完成したのは2007年。その15年後に、樂茶碗に着想を得て作られた nendo の作品の展示スペースとして最善の場を提供しているということは、どちらのクリエーターも樂茶碗の本質を突いている、ということの証だろう。

展示室を出て、向かい側の、最も明るい展示室へ。

第2展示室: jihada

この展示室は、天窓がついていて、自然光が入ってくる、唯一の場所である。そこに展示されていたのは、樂茶碗の「地肌」に着目した作品。

樂茶碗の表面のザラザラが作り出す模様を3Dスキャンで読み取り、拡大縮小したものを、茶の湯とは関係のない現代の日常生活で使われる道具にヒントを得た形のオブジェの模様とすることで、樂茶碗と日常の距離を少しでも縮めようとした作品。

自然光が降り注ぐ展示室にこれらの作品を置いたのは、日常的に家で過ごす時間を連想させるという意味で、的を得ている。

最初見た時は、正直、今ひとつピンと来なかったのだが、見終わってから、改めて、入り口前のロビーで佐藤オオキと樂直入による対談を聴いていた時に、作品の意図が見えた。その対談の中で、樂直入は、樂茶碗は部分が全体を表している、と語っていた。通常、全体を部分に分けていけば、一つ一つの部分はそれ自体では別の何かを表現している。それを組み合わせることで新しい全体が生まれる。それに対し、樂茶碗では、部分部分が既に全体を表現している、と。

その言葉に反応して、佐藤オオキは「人間が作ったものは、部分が集まって全体を作り出す。でも、自然が作ったものは、部分が全体を表している。葉っぱの葉脈が木の枝の形に見えるように」と語っていた。

そういう樂茶碗の特性を、表現しようとした作品である、と腑に落ちた。

その上で改めてこの展示室を再度訪れて作品を見てみると、不思議な統一感がある。特に左から二つ目の、ビール瓶をモチーフにしたオブジェと樂茶碗との一体感には、頭がなかなかついていけない。

この展示室でループ再生されていた映像がこちら。

普通の美術館は、展示室を一方通行で巡って出口に出る。樂吉左衛門館は違う。入口と出口が同じなので、最初に見た第1展示室を最後にもう一度見ることになる。

第1展示室:chuwan (2度目)

様々な作品を見て気づいた樂茶碗の魅力を理解した上で、改めて、まるで自分で手に取って回しているかの如く、宙に浮いて回転している茶碗を見ると、最初に見た時とは異なった印象になっていた。あたかも、実際にこの茶碗で抹茶を飲んでから、その余韻に浸りながら手にとって「拝見」しているかのように。

展示スペースの動線デザインの見事さに感服した。

(この映像は展示されていませんでした。でも、chuwan のイメージが伝わると思います。)

茶道を知らない人に茶道具の魅力をどう伝えるか

茶道にまつわる展示としては、先日開催された京都国立博物館での「京(みやこ)に生きる文化 茶の湯」のように、ただ茶道具を普通に並べて展示するものがほとんどである。というか、私が見てきた限りでは、それしかない。茶道を習っている人には、それでも伝わるかもしれないが、そうでない人に茶道、特に見た目にはとても地味な侘び茶の魅力が伝わるとは到底思えない。

その最大の理由は、茶道具は実際に使ってみて初めてその魅力がわかるから。茶道を知っている人は、茶道具を見て、それを実際に使う様子を想像できる。茶道を知らない人には、当然そのような想像はできない。

nendo と樂直入は、茶の湯文化の美術館展示につきまとうこの問題に正面から取り組んだ。自分は茶道を習ったことがあるので、その取り組みの意義を理解することができたし、実際に伝わってくるものは色々あった。

茶道を知らない人がこの展示から何かを感じたとしたら、それは実際に樂茶碗を使った時の印象にかなり近いものだ、と教えてあげたい。

佐川美術館へのお薦めの行き方

もしこの記事を読んで、展示を自分の目で見てみたくなった人のために。

展示会場となっている佐川美術館へは、JR湖西線堅田駅からバスで行くことをお薦めします。このバス路線は、途中で琵琶湖大橋を渡るので、進行方向左側の窓側の席に座れば、一面に琵琶湖の水面が広がる景色が楽しめます。

佐川美術館自体も、敷地内一面に水盤が広がり、そこに展示棟が立ち並ぶという景観なので、琵琶湖の景色を見てから美術館を訪れることで、美術館のデザインに組み込まれた意図を読み取ることができます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?