【みんな意外と知らない⁈】柔軟性に対する運動療法

こんにちは!

イクサポです( ^∀^)!

今回は、柔軟性についてみていきます!

よくスポーツ現場では『よくストレッチしろよ〜』『筋肉硬いから怪我しやすいんだ』と言う言葉が聞こえます。

しかし、本当にそれって合ってますか?

と言う内容です!!

そもそも柔軟性とは?ストレッチは本当に正義か?筋肉が硬いのがダメなのか?じゃあどうすればいい?

このあたりを書いていきます(^○^)

それではいきましょう!!

柔軟性とは

一般的に柔軟性とは、

柔軟性:筋肉や腱の伸び縮みできる能力

として考えることができます。

筋肉が硬い=悪という偏見

先ほども書いた通り、柔軟性とは筋肉の柔らかさです。

これだけ聞くと、

『筋肉は柔らかい方がいいし、柔軟性が高い方がいい』

と考えてしまいがちです。

確かに筋肉が硬すぎると、可動域を制限してしまい怪我やパフォーマンス低下の原因になります。

そのため、過度に硬い筋肉、柔軟性の低下はよくないと言えます。

実際に、足首が硬かったり、ももの裏、股関節の前部分の筋肉の柔軟性が低かったりすることは、ジャンパーズニーという膝のケガや、ハムストリングの肉離れのリスクに関係があることが示されています(FreckletonとPizzari,2012;BackmanとDaelson, 2011)

しかし、柔らかければ柔らかい方がいいのかと言われればそういうわけでもありません。

足首が硬い方が足が速い

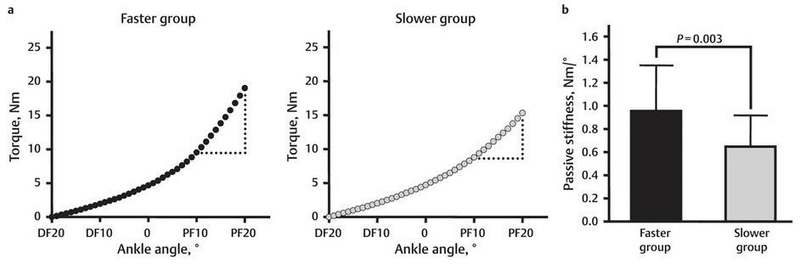

Uenoほか(2018)の研究では、陸上競技の長距離選手や、非競技者を対象に、足背屈(つま先を挙げる)の硬さと、5000m走のパフォーマンスやランニング効率との関係を調べており、

足背屈のスティフネスが高いほど、5000m走のパフォーマンスが良く、ランニングの効率も良い

という結果が出ました。

スティフネス:関節角度を1°変化させるのに、どれくらいの力を加えないといけないかを表す指標

=スティフネスが高いほど、足首を曲げるのに大きな力が必要になる

つまり、トレーニングを実施している選手は足首が硬く、その中でも長距離走のパフォーマンスが高いものほど足首が硬いと言える可能性が高いのです!!

※ 縦軸:足首のスティフネス 横軸:足関節角度

他にも、小田(2018)は、陸上競技の400m走のタイムが良いほど、ふくらはぎの筋肉(つま先を下げるのに働く筋肉)のスティフネスが高いことを示しています。

これは小学生についても言えることで、短距離走が速いほど、ふくらはぎの筋肉のスティフネスが高いそうです。

このことから、

筋肉が硬くて、引き伸ばされにくいほど、足が速い傾向

があることが分かります。

一方、これらの関係は「腱の硬さ」とはみられていないことから、足の速さにより関係するのは「筋肉の硬さ」であると考えられます。

短距離=硬い , 長距離=柔らかい方がいい?

他にも面白い研究があります!!

ここから先は

Physio365〜365日理学療法学べるマガジン〜

365毎日お届けするマガジン!現在1000コンテンツ読み放題、毎日日替わりの現役理学療法士による最新情報をお届け!コラム・動画・ライブ配信…

育成年代のフィジカルサポートの環境改善に使わせて頂きます!🙇 皆さんの力で日本サッカーを発展させて行きましょう🔥