『amazon』 世界最先端の戦略がわかる 解説

表紙デザイン amazon 成毛眞 販売サイトはコチラ

はじめに

アマゾンの株価を支えているのは「キャッシュフロー経営」である。キャッシュフローとは企業が自由に使える現金のこと。普通の企業はこの中から設備投資をし借金を返し利益を計上する。しかしアマゾンは長期間、利益を計上せず、ほとんど毎年数千億円を超大型物流倉庫や小売店を次々に建設する設備投資に回し続けた。

またアマゾンの資金で驚異的なのが小売り業界で突出したキャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC)だ。CCCとは顧客から代金を回収するまでの年期間であるが、2017年12月のアマゾンのCCCはマイナス28.5日だった。つまり物を売る約30日前には手元に現金が入っているということ。(同時期のウォルマートやコストコもCCCはプラス)アマゾンは売上を上げれば上げる程手元に入る資金が増え、再投資に回せる資金となる。

アマゾンの本当の強さは企業向けサービスにある

①アマゾンウェブサービス(AWS)・・クラウドサービス

②フルフィルメント・バイ・アマゾン(FBA)・・物流サービス

アマゾンに出品する中小企業に「インフラ」を提供するサービス。出品業者は自社製品をアマゾンの倉庫に送れば後は何もしなくていい。在庫管理、決済、配送まで任せることができる。かつ、アマゾンは1か所の倉庫から毎日160万個の商品を出荷し、自前の空輸、海運を用意し最短で顧客に届けることが出来る最強の物流システムを持っている。

アマゾンの領域はオンライン通販からリアルにも着々と進出しており、2017年にはアメリカ、カナダ、イギリスに450店舗を持つホールフーズを買収、更には「アマゾンゴー」という無人店舗も始まった。

【prologue】AMAZONがなかったら生活できないかも

アマゾンのアメリカのネット通販市場におけるシェアは4割を超えているが、ネット通販が小売業に占める割合が1割のため、寡占には当たらない。しかしアマゾンエフェクトと呼ばれる様に、アマゾンの登場でリアル店舗が苦境に立たされているのは事実である。

アマゾンエフェクト・・個別企業の消滅、産業そのものの消滅、または全く新しい産業の勃興

アマゾンの一般ユーザーの年平均消費額は700ドル

プライム会員の年平均消費額は1300ドルとサービスとの相乗効果が高い

※米市場調査会社CIRP調べ

グーグルのG、アップルのA、フェイスブックのF、アマゾンのA、マイクロソフトのM でGAFAM

GAFAMの時価総額は3兆6699億ドルに達しGDP世界4位ドイツを凌ぐ規模

アマゾンのビジネス・・本業をする上で生まれた技術やサービスで横展開できそうなものは育て、事業として展開していく。下記それぞれがその業界でトップに立つほどの事業に成長している

・小売事業・・エブリシングストア(地球上のあらゆる商品:2億品目とも言われている)

・AWS・・クラウドサービスの外販

・アマゾンプライム会員サービス・・オリジナルコンテンツへの投資はアメリカの大手テレビ局より大きいと言われている。現在(2018年)アメリカでのプライム会員は8000万世帯

・実小売・・高級スーパーホールフーズ買収(2017)、アマゾンブックス(2015)、アマゾンゴー

・テクノロジーサービス・・デジタル端末「キンドルリーダー」ネットをTVで視聴できる「ファイアTVスティック」、音声アシスタント「アマゾンエコー」

・物流・・トラック、飛行機の保有し独自の物流ネットワークの構築

・法人向け金融事業・・アマゾンマーケットプレースに出店する企業に対して融資をするサービス

#1「品揃えが大量で安い」を実現する仕組みとは

品揃えが大量(地球上で最も豊富な品揃え)で安い。シンプルだがそれこそがアマゾンが強い理由である。

2016年5月におけるアメリカのアマゾンの直販の取り扱い商品数は1220万品目にも及ぶという。日本のアマゾンサイトでは自動車も売っており日本中どこでも届けてくれる。返品も可能だ。

その品揃えの理由は、アマゾン以外の外部事業者が出品できる「マーケットプレイス」という仕組みのおかげである。その品数は直販の30倍以上:3億5000万品目にも上る。

アマゾンと楽天の違いは決済にあり、アマゾンは全ての支払いを管理している。消費者にとっては目に見えない人にクレジットカード番号を知らせなくてもいいという利点がある。

マーケットプレイスを利用したくなるのは「FBA」のおかげ

FBA(フルフィルメントバイアマゾン)を利用すると、どんな企業でもアマゾンのインフラを使用できる。商品管理から注文処理、出荷、決済、配送、返品対応までアマゾンがまとめて代行してくれる。店舗が無くても自社のECサイトが無くてもアマゾンの倉庫に全部預けるだけでアマゾンが自社の商品を売ってくれるという仕組みである。その利用料金も手軽で、月額の固定費が無い、発生するのは商品の面積や日数に応じた在庫管理手数料や配送代行手数料のみで中小企業にとっては大きな魅力になっている。

FBAを採用した約8割の企業は売上が上がっているという。

商品をアマゾンに登録し地元のアマゾン倉庫に商品を送って越境EC・輸出ビジネスを簡単に開始できるようになった。アマゾンのITインフラが他者の追随を許さない強みになっている。

2009年から始まった「マルチチャネル」では業者がアマゾン以外のサイトで商品を売っても出荷をアマゾンが代行してくれる仕組みであり、決定的な差別化要因となっている。

アマゾンに出品した事業者はアマゾン内に広告を出せる。「スポンサープロダクト」というクリック課金制の広告である。クリック単価は2円から。ヤフーは10円、楽天は50円からなので桁違いに安い。

アメリカの調査会社によるとアマゾン利用者の6割がプライム会員であり、利用額は非会員が年間700ドルであるのに対しプライム会員は1300ドルとおよそ2倍である。会員費も当初は79ドルだった2014年には99ドル2018年には119ドルに引き上げられている。

アマゾンと楽天のビジネスモデルの違い

楽天は仮想商店街で場所貸し(出展企業からの手数料)が収入源で顧客は企業である。一方アマゾンは、直販が中心であり顧客は消費者である。

アマゾンの売上高2017年 1兆3335億円 日本の小売ランキング

1位イオン8.3兆、2位セブン&アイ6兆、3位ファーストリテイリング1.8兆、4位ヤマダ電機1.5兆、アマゾン⇒三越伊勢丹1.3兆、Jフロント1.2兆の規模である

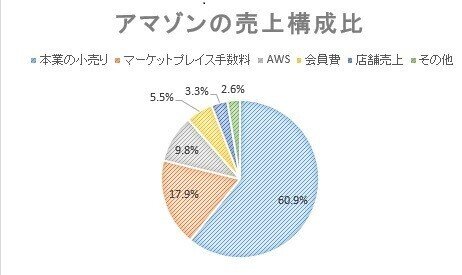

#2 キャッシュがあるから失敗できる

アマゾンの売上の柱は本業の小売りにあり、その為には強靭なロジスティック(物流網)が必要。そのためには多額の投資が必要であり、利益の多くをロジスティック投資に充て、売上と営業利益を獲得しながら純利益は経常しない経営をした結果、上記の売上構成比を確立することができた。

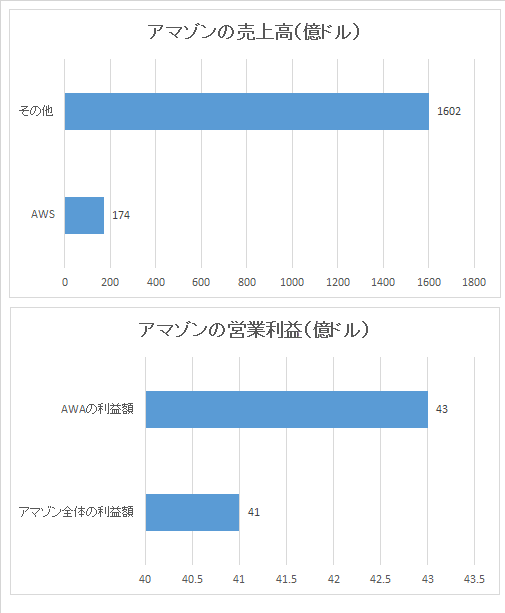

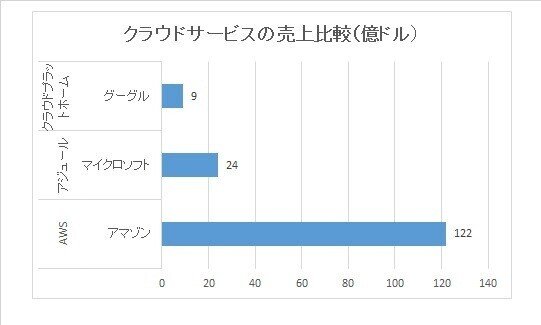

#3 アマゾンで一番利益を上げているAWS

AWA(アマゾンウェブサービス)はクラウドサービス(サーバーを提供するサービス)を提供する事業である。現在はアマゾンにAWSの利用申請をして15分程度で数千台のサーバーを利用する体制が整う。

価格競争力も高く、サービス開始から約10年で60回以上値下げをしている。

AWSの顧客

GE、マクドナルド、Airbnb、ネットフリックス、米中央情報局(CIA)、米航空宇宙局(NASA)

日本でも日立製作所、キャノン、キリンビール、ファーストリテイリング、三菱UFJ銀行、スマートニュース、毎日新聞とそうそうたる顔ぶれである。

売上はアマゾン全体の10%に過ぎないが、実質の利益はアマゾン全体の売上よりAWSの方が高い。AWSの稼ぎがあるので、アマゾンは競合他社が出来ない圧倒的なサービスをおこなうことができるのである。

世界のデータでクラウドに移されているのは5%程度とされ、クラウド事業には95%の手つかずの豊かな市場が広がっている。

#4 アマゾンの「プライム会員」とは何なのか

ベゾスは2018年の株主宛にプライム会員が1億人を超えたことを明らかにした。プライムサービスはコストコの会員制を真似た仕組みで、会費を取って会員向けのサービスを展開するモデルである。

プライム会員の国別年会費は

米国119ドル(1万2千円)イギリス79ポンド(1万4千円)ドイツ49ユーロ(6500円)日本は3900円(2018年当時)とかなりお得である。

プライム会員は一度入会すれば便利すぎるが故に脱会するきっかけを失う機能を多く持ち合わせている。

・プライムビデオ ・送料無料サービス ・お急ぎ便 ・kindle数百冊無料 ・プライムフォト(写真を容量無制限で保存)・先行タイムセール(タイムセールの商品を30分前に注文可能)

プライムは顧客のライフスタイルに入り込み、継続し続ける。継続するとアマゾンでつい物を買ってしまう。プライムサービスとは、そういうシステムなのである。

#5 アマゾンからM&Aを知る

日本では、売り上げの沈下が進むデパートや総合スーパーとアマゾンの利害は一致している。宅急便の受け取り拠点として活用できるかもしれないからだ。

アマゾンがM&Aした企業

①Whole Foods 食品販売業 137億㌦ 2017年

②Zappos 靴のオンラインストア 12億㌦ 2009年

③Twich ゲーム配信 9億7000万㌦ 2014年

④Kiva System 倉庫内のロボット配送 7億7500万㌦ 2012年

⑤Souq.com 中東最大のインターネット通販 7億㌦ 2017年

特にホールフーズの買い物顧客の約62%はアマゾンの有料サービス「プライム」の会員だ。アマゾンとホールフーズは顧客が似通っている。テクノロジーと実店舗を融合させる壮大な実験が始まろうとしている。

#6 巨大な倉庫と配送力で物流を制す

ここ数年のアマゾンは商品輸送用に4000台以上のトレーラーを購入した。日本最大手のヤマトの配送者の合計が3800台であり、アマゾンの物流への熱意がわかる事例である。

また、2017年2月時点で貨物用の航空機は16機持っている。同時に初の航空貨物物流センターをシンシナティのノーザンケンタッキー国際空港内に建設する計画も発表した。

アマゾンが輸送力を強化する理由は配送料の増大である。アマゾンが拡大するのに伴い配送費は年々膨らんでいる。アマゾンの対売上の配送費割合は10%を超えており、配送費を減らすことがアマゾンの課題なのである。

2018年2月アマゾンが「Shoppinp With Amazon(SWA)」と呼ぶサービスの準備を進めていることが明らかになった。ついに自社物流を使って自社以外の配送サービスを始めたのである。しかもUPSやフェデックスより安い配送料を実現して顧客を取り込む狙いである。

#7 プラットフォームの主になるには

あまぞんは巨額のキャッシュがあるからこそ、たくさんの投資をつぎ込み、新たな事業を次々に立ち上げ、失敗ができる。その一覧が以下である。

開始・終了・事業名

1999・2000・アマゾンオークションズ

1999・2007・Zショップス

2004・2008・検索エンジン「A9」

2006・2013・アスクビル「Q&Aサイト」

2007・2012・エンドレス・ドットコム「靴とバックの専門店サイト」

2010・2016・ウェブストア「オンラインストア立ち上げ支援」

2014・2015・アマゾンレジスター「モバイル決済」

2015・2015・アマゾン・デスティネーションズ「宿泊予約」

卸の中抜きは安値の基本

通常の本の仕入れは、取次店(日販やトーハン)に在庫が無かった場合、「書店→取次店(卸)→出版社→取次店(卸)→書店」という1週間ほどかかる流通であった。2017年アマゾンは取次店に在庫が無かった場合のみ直接出版社に発注し始めた。特に雑誌は次の号が出るまでが賞味期限なので、鮮度が命、好評な売れ行きであり、出版社ともwin-winの関係となった。

2018年からは取次に在庫が有る無しに関わらず新刊や雑誌を直接、出版社に注文する体制を強化し、本格的な中抜きが始まった。出版社にもメリットがあり取次ぎを介さないと機会損失を防ぐことができるし、出版業界にある売れない場合は書店が返品してよいという制度があるが、アマゾンはデータ管理し返品率が低く、注文分はきっちり売った。

アマゾンは各出版社に卸価格を提案してくるので、安く仕入れることもできるようになった。また一般の書店では万引きで利益の9割が無くなるのに対し、アマゾンは万引き率「0」。配送料を負担しても成り立つ理由である。

アマゾンフレッシュ

品質や鮮度の確認が難しいということで生鮮食品をネットで購入する比率は、米投資銀行のモルガンスタンレーによると

アメリカ1.6%、フランス5%、イギリス7%と市場の小ささが分かる。

日本のアマゾンフレッシュは朝8時~深夜0時まで2時間刻みの時間帯から選べる。現在は都心部18区2市まで拡大、神奈川県川崎市・千葉県浦安市などにも展開している。料金はアマゾンプライム3900円とは別に月額500円、配送料は1回500円であるが、6000円以上購入すると無料になる仕組みである。

アマゾンフレッシュ店舗

次に米国で計画されていると言われているのが「アマゾンフレッシュ」という名のスーパーである。普通に購入することもできるが、客が事前に日時を指定してスマホで注文をしておくと、ピッキングしておいてくれ、車まで運んでくれるというサービスであり、ピックアップの15分前から注文可能である。店舗は物流拠点としても計画され生鮮食品の倉庫としても使うのである。

アマゾンペイ

アマゾンに登録している住所やクレジットカード情報で決済をすることができるアプリである。すでに登録しているのでストレスなく使用できる。

アマゾンファッション

アマゾンのアパレル分野の2020年の売り上げは520億ドルとなる、市場シェアの14%となる。アマゾンの強みはあらゆる商品を大胆に安くすることであるが、各ブランドを引き付けるために、一定の価格を守るという新たな戦略を採用し、取り扱いブランドを拡大した。また2016年にはアマゾン独自ファッションブランドを7つも立ち上げた。

この影響により米国百貨店の代名詞的存在(映画:34丁目の奇跡)であるメイシーズが2016年8月に全店舗の15%にあたる150店舗を閉鎖すると発表するに至ったのである。

商品の見せ方も、最初の写真の背景は白で画面全体の85%以上を商品が占めるという規定を設け表示に統一感を持たせている。

日本のファッション市場は2013年から2020年で85.7%増の2.6兆円まで拡大する見通しだ。ちなみにファッション市場全体のEC化率は8%から14%である。2020年以降のファッションのecサイトには大きな市場が広がっている。

#8 アマゾンを底支えするテクノロジー

アマゾンエコー

アマゾンエコーの核となる技術は、アマゾンが開発した音声認識技術「アレクサ」である。米国の音声認識スピーカーのシェアはアレクサが7割を占めており、2016年900万台、2017年2690万台、2018年4300万台と大幅に伸びている。音声認識はすでに普及段階に入り、スマホでできることはすべて音声でできる様になっている。ポストスマホとして期待されている。

プライムエアー

将来アマゾンが構想しているのは「空飛ぶ宅配」だ。ドローンを飛ばして商品を届ける宅配「プライムエアー」の実用を急いでいる。計画では2.3キロ未満の商品を高度120メートル以下で飛ばし30分以内に配送するサービスである。気になるコストであるが、機体の購入コストはメンテナンス代も含め1回の配達あたり1セント程度まで抑えることができ、1日当たり約1ドルの費用で済むという。

ドローンの物流基地としては、ヘリウムガスで浮かせた飛行船「空飛ぶ倉庫」や都心部中心に蜂の巣のような穴が開いた筒状の建物を建設し飛行距離を短く設計するなどの特許を申請している。

自動運転

自動運転が開発されると物流はまったく変わるだろう。2016年にアマゾンは自動運転に特化したチームを社内に創設した。チームは数十人である。2017年には自動運転に関する特許も申請している。2018年以降には米英では公道を使った自動運転技術の実証実験が始まる。自動運転が物流の根底から変える夜明けは近いだろう。

#9 アマゾンという組織

ジェフ・べゾスの組織感は「コミュニケーションは最悪だ」という言葉に表れており、求めるのは権力が分散され、このアイデアが優先される組織であり、組織としてはまとまりがない企業が理想であるという。

またベゾスは経営数値にとらわれない。自分がやりたい事をやる。

ベゾスは理念の追求に本当に貪欲だ。「すべては顧客のために」を御旗に、無駄を徹底的に省く。幹部でも飛行機のビジネスクラスは禁止。とはいえ働きに関する報酬はケチることなく部長職ならは年収は2000万円という。

金融業界の経験があるベゾスはKPI至上主義であるとされ、月、週、日など期間を決めて業務内容によって細かく目標を設定しその数値をチェックしていく。システム稼働状況、顧客アクセス数、コンバージョンレート、新規顧客率、マーケットプレイス比率、不良資産率、在庫欠品率、配送ミスや不良品率、1単位の出荷時間などに細分化されている。このKPIの数値をもとにアマゾンでは会議が開かれている。各KPIに責任者が居て人事考課にも大きく影響する。なぜ目標を達成でき、あるいはできないのか考え、取り組みの改善につなげる。とりあえずベータ版を作り、実際に動かしてみて、プログラムを修正していくプログラマーの手法と一緒である。

い

f

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?