【重要】原子、元素について

こんにちは!

見にきてくださってありがとうございます。

今回は、国試でもよく問われる核種について軽くまとめておこうと思います。

「放射化学」の分野に重点を置いてまとめますので、「核医学」についてはまた今度書こうと思います。

なお、間違いなどありましたら、お手数ですがコメントをいただけると幸いです。

原子について

まずは基本的なところから軽くまとめていきます。

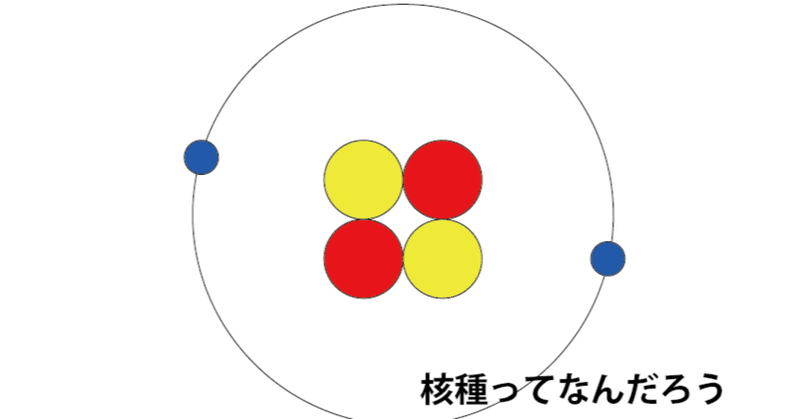

原子は、中性子と陽子で構成されている原子核の周りを軌道電子が回って成り立っています。

原子核の大きさはおよそ10⁻¹⁵m程度で、原子の大きさは10⁻¹⁰m程度です。

原子核の大きさは質量数の1/3乗に比例しますが、原子の大きさは質量数や原子によらずほぼ一定です。

核種について

核種とは陽子数と中性子数で決まる、原子核の種類をいいます。例えば、水素は¹H、²H、³Hがあるので、3核種の同位体を持っていると言えます。

ここで同位体という言葉が出てきました。

同位体とは同じ原子番号(同じ元素記号)だけど、質量数が違う核種のことを指します。原子番号(元素記号)は陽子の数によって決まるので、中性子の数が違うということになります。

¹Hは陽子が1個、中性子が0個

²Hは陽子が1個、中性子が0個

³Hは陽子が1個、中性子が0個と言ったようになっています。

陽子数が同じで中性子数が違うためそれぞれは同位体というんですね。

また、質量数が同じで陽子数が同じなのにエネルギーが違う核種があります。

それらは核異性体と呼ばれます。

初めてみた時、疑問に思う人も多いと思いますが、テクネチウムでよく見る「m」の文字です。つまり、⁹⁹ᵐTcと⁹⁹Tcは核種自身が持っているエネルギーが違うのです。

続いて、質量数が同じだけど、陽子数が違う核種があります。

それらは同重体と呼ばれています。

例えば¹⁴Nと¹⁴Cなどです。同じ質量ですが、陽子数(原子番号)が違いますね!

また、質量数も原子番号も違うけれど中性子数が同じ同中性子体というものもあります。「質量数」ー「原子番号(陽子数)」で求めることができます。

しかし、原子番号がわからないと求めることができません。多くの方は20番までしか覚えていないことと思います。そこで、国試で問われた場合無理にその選択肢を解こうとせず、他の選択肢からの消去法を用いて正しい解答を選ぶことが近道ではないでしょうか。

安定核種

核種には重さやエネルギーによって様々な種類があることがわかりました。

それによって、安定だったり放射性壊変をしたりが起こります。

まずは安定核種について触れていきましょう。

安定核種が1つしかない元素は単核種元素と言われており、

Be-9, F-19, Na-23, Al-27, P-31, Mn-55, Co-59, Y-89, I-127, Cs-133, Au-197と続き、原子番号が一番大きい安定元素はPb-208です。

まとめ

・同位体

・核異性体

・同重体

・単核種元素

それぞれが何を意味しているのかわかるようにしておきましょう。

また、覚えられる人は核種を覚えると放射線取扱主任者試験でも活用できると思います。

それではまた次回の記事もお楽しみに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?