【DX推進担当の方へ】RPA化に適した業務とは、iPaas(SaaS連携)とどこが違うのか、業務自動化の大波について2021年最新情報をまじえて解説

RPAとは何か

ここ数年IT業界で注目のキーワードとなったRPAですが、最近ではIT業界に関係のない方でも耳にする機会もふえてきたのではないでしょうか、

Wikipediaによりますと、RPAはRobotic Process Automationの略語で、ソフトウェアロボットが実現する自動化技術の一種とあります。

ソフトウェアが自動化を実現するというのは、当たり前というか、様々な作業を自動化する為にソフトウェアは導入されてきた歴史がありますよね、ではなぜ、いまRPAが注目されているかというと、最初の頭文字のR(Robotic)にポイントがあると思っています。

RPAは人間がパソコン上でおこなってきた、単純な繰り返し作業を、ロボットに教育(人間の操作を自動的に記録し、プログラム化してくれる等)することで、人に代わって作業を自動的に行ってくれるところが大きな特徴です。

この、ロボットを教育する部分の大幅なコスト削減が実現できたことが重要で、従来であれば、費用対効果が見合わないとあきらめられていた、要件が複雑かつ、処理するデータがそれほど多くないようなケースでも自動化の対象にでき、企業のコスト削減や、業務オペレーションの正確性やスピードの向上に役に立つのです。

では、RPAはすべての業務を、効率よく自動化してくれる夢のソフトウェアなのでしょうか?

残念ならが、そんな簡単な話ではありません。そこで、今回の記事では、RPAが効果を発揮する場面と効果が発揮しずらい場面の見極め方等についてITにあまり詳しくない方にもわかりやすく解説していきます。

RPA化に適した領域の見極め方

話をよりわかりやすくする為に、ITシステムを運輸車両に例えてみましょう。従来型の大規模システムを高速道路を走るトラック、RPAを狭い路地に適応した、宅配ロボットと考えるとわかりやすいと思います。

宅配ロボットですべての物流をカバーできないことと同じように、RPAで全ての業務を簡単に自動化できるわけではありません。

例えば、大量データの一括処理、例えば大企業の給与明細の計算と印刷処理をRPAのロボットが処理をするというのは、「技術的には可能」ですが、あまり適切ではない使い方だと思います。このようなケースでは、トラック(従来型の大規模システム)に処理を任せるのが賢明でしょう。

求人情報10万件の入力をRPAで対応するという、大規模なRPA導入の成功事例もあるのですが、これを一般論として展開するのは難しいのではと思っています。この事例の詳細については以下の書籍をご覧ください。

いちばんやさしいRPAの教本

人気講師が教える現場のための業務自動化ノウハウ

https://amzn.to/2P7xIqZ

RPAを使うべきかどうかを判断する為の、もう一つの観点は、その企業固有の処理かどうかという観点です。

特定の業界や特定の業務で共通するような対象作業であれば、それをターゲットとした、パッケージシステムやクラウドシステムが開発・販売されていますので、まずはこのようなサービスの導入を検討し、これらサービスを利用しても、まだ自動化できない領域があれば、その領域にRPAの導入を検討するのがよいでしょう。

特定業界向けのクラウドサービス例

(〇〇業界の〇〇業務向けのようにニッチなニーズへの対応サービスが登場しています)

トレタ(飲食店向けの予約台帳管理サービス)

https://toreta.in/jp/

Paintnote(塗装販売店の販売管理サービス)

https://paintnote.co.jp/

ANDPAD(建築・建設現場の工程管理サービス)

https://lp.andpad.jp/

特定業務向けのクラウドサービス例

(AIと組み合わせて、従来自動化が不可能であった領域への対応サービスが登場しています)

請求書受取書自動処理サービス

(紙や添付PDFファイルで送付されてきた、請求書情報をAI-OCRで読み取り、自動仕訳作成まで行うサービス)

sweeep

https://sweeep.ai/

LayerXインボイス

https://www.layerx.jp/invoice

等

これら新時代のSaasサービスを総称して、バーティカルSaaSという言い方をします。

*バーティカルSaaSをつかって、

業務を効率化、自動化したいとお考えの方へのおすすめ本

海外事業を成功に導くクラウドマネジメント術:

今すぐ仕事に使えるクラウドシステムを50本掲載

https://amzn.to/3w3AH4v

iPaas(SaaS連携専用サービス)の登場

バーティカルSaaSは特定業種・特定業務に特化していますので、当然これらのサービスを連携して、企業として総合的な業務自動化、効率化を実現したいというニーズが生まれます。

こうしたニーズに対応する為に、異なるクラウドサービス間の連携を簡単な設定で実現する、SaaS連携に特化したサービスが提供されるようになりました。これらサービスのことを総称してiPaas(Integration Platform as a Service)といいます。

もし、自社で導入しているシステムに対して、これらサービスの適用が可能であれば、RPAの導入よりも優先して調査検討し、これらサービスでは連携のアダプタが用意されていない、あるいは、費用対効果が見合わない場合に改めてRPAを検討する順番がいいでしょう。

複数のクラウドサービスを連携する専用のサービス(iPaas)例

DataSpider Servista (大企業向け)

https://www.hulft.com/software/dataspider

Anyflow (中小企業から始められる、日本語対応)

https://anyflow.jp/

ActRecipe (財務会計システムの連携に強い)

https://www.actrecipe.com/

zapier (海外製品、個人事業レベルから始められる)

https://zapier.com/

等

なぜ、サービス連携専用サービス(iPaas)をRPAよりも優先して検討すべきかというと、理由は2つあります。1つ目は、システム動作の観点からみた、RPAの動作非効率性、2つ目は、RPAロボットが壊れるリスクです。

1.RPAの動作非効率性

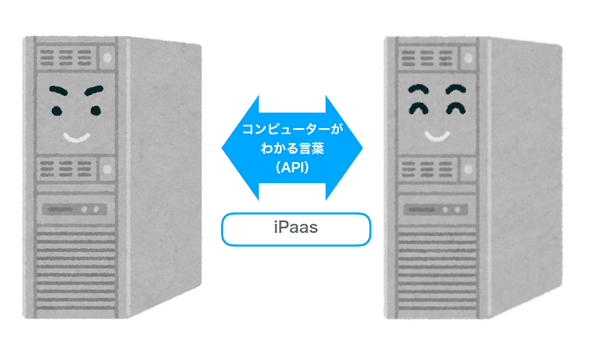

サービス連携システム(iPaas)の動作原理

コンピューターA ⇔ コンピューター用の言葉(API) ⇔ コンピューターB

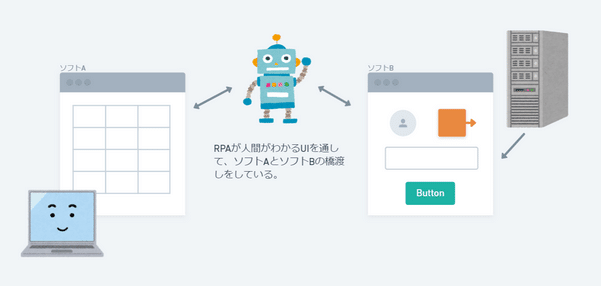

RPAの動作原理

コンピューターA ⇔ 人間がわかるUI ⇔ RPA ⇔ 人間がわかるUI ⇔ コンピューターB

* API:Application Program Interface

* UI:ユーザーインターフェース

上記の図をみていただければ一目瞭然かと思います。RPAは、人間がわかるUIを通じてシステムを動作させるために、どうしても動作が非効率になりますので超大量データの扱いには向いていないのです。

2.RPAロボットが壊れるリスク

RPAは、人間が理解できるユーザーインターフェースをロボットに理解させる為に、スクリーン上の座標位置や、タグの情報等を手掛かりにしています。

しかし、何らかの理由で、このユーザーインターフェースが変更されることはシステム提供者側の都合で多々あります。その変更にロボットが追随できなければ、RPAのロボットはエラーとなり、停止します。このエラーを解消するためにはロボットの定義を修正する必要があり、工数がかかります。

もちろんこの部分については各RPAベンダーが工夫をかさね、ユーザーインターフェースの変更に強いロボットの定義方法等を提供するようになっているのが最新の状況です。

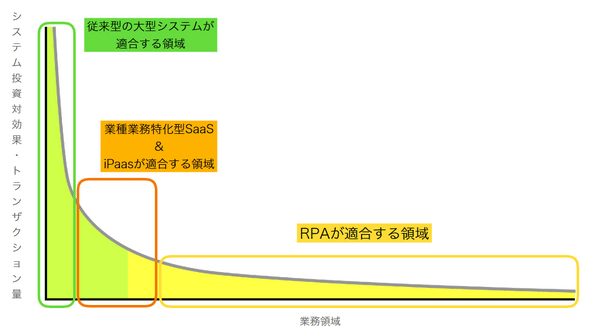

結論:RPAはロングテール領域に最適

ここまでで、RPAの特性や限界について理解を深めてきました。それでも、人間が操作できることとほぼ同じことが、簡単な設定で実現できるRPAが大変魅力あるものであることに変わりはありません。

また、会社の業務に適合するSaaSがなかったり、現在使用しているシステム(特にレガシーシステム)と連携するiPaas等のシステムが存在しない場合も多く考えられます。

そこで、RPAの導入で最も効果を発揮する領域について改めて整理していきたいと思います。この賢く小回りの利く道具をうまく使う為には、適材適所の考え方が求められます。

以前Amazonの成功要因を表す言葉として、ロングテールという用語がはやりましたが、RPAはまさに業務のロングテール部分を自動化する最新技術として活用するのがよいでしょう。

その対象業務が自社固有のものか、連携する対象が、エクセル等のローカルファイルと自社独自開発システムをつなぐものか?等という観点で見ていくことは、最適解をみつけるヒントになるかと思います。あるいは、連携対象システムの寿命、その利用期間が限定的であるかどうかも検討要素にくわえるべきでしょう。このような場合には、システム開発コストの投資対効果が非常に悪くなるのでRPAの導入を検討するのがよいでしょう。

無料で使えるRPAの登場とIT巨人たちの動き

2021年3月2日 RPA業界を揺るがす衝撃のニュースが発表されました。

あのマイクロソフトが、RPAをWindows10ユーザーに無料提供するというのです。

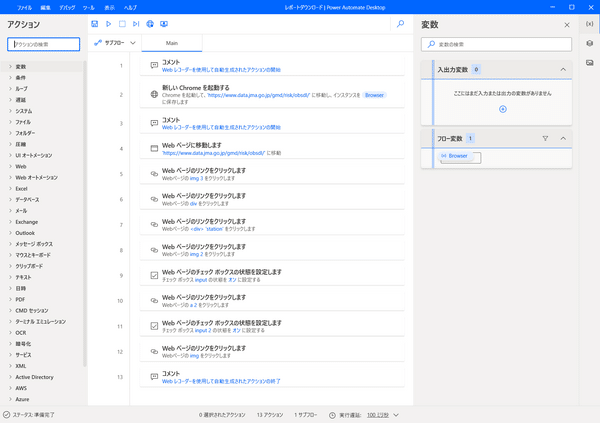

私もさっそくインストールしてつかってみました、

連携対象のシステムは、デスクトップ版、Webブラウザ版両方に対応します。どちらの画面操作もレコーダー機能がついていて、自動的に操作手順を記録してくれる機能があってとても使いやすいです。

RPA製品であれば当たり前ではありますが、エクセルとの相性もよく、エクセルに登録された、請求情報を、レガシーな請求書管理システムに自動的に転記登録するといったことが簡単にできるようになります。

ちなみに、今回無料提供されるのは、「Microsoft Power Automate Desktop」で、デスクトップRPAの部分のみとなります。

マイクロソフトには、これと似たような名前のサービス「Power Automate」がありますが、こちらは、クラウド間サービスの連携を専門に行うもの(iPaas)で、有償サービスとなっています。実際の実務では、これらサービスを組み合わせて使うことになるでしょうから、マイクロソフトはiPaasとRPA、そしてPowerAppなどのノーコード開発ツールやExcel等のOffice製品を用意し、それぞれを連携して業務自動化できる製品ラインナップをそろえたことになります。

一方で、Google スプレッドシート等のクラウドオフィス製品をもつ、GoogleはRPAに対してどのような動きをするのか注目していたところ、こちらも動きがありました

オートメーション・エニウェアとGoogle Cloud、業務提携でRPA機能を提供へ (2021年3月23日)

https://enterprisezine.jp/news/detail/14140

先日、買収してラインナップに加わった、AppSheetと合わせて、ノーコード開発ツールとRPAのラインナップをそろえ、Google スプレッドシート等のクラウドオフィス製品との連携を含め、総合的な業務自動化ソリューションを強化してくことになりそうです。

これらIT巨人たちの新たな動きに対して、他の国内外RPAベンダーはどのように迎え撃っていくのか、今後の動きに注目したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?