山内マリコ「あのこは貴族」を読んで―おのぼりにとっての”東京”―

「“東京うまれ”は、それ自体が才能だよ。」

いつかネットでみたこの言葉を、ずっと眼の前にぶら下げられているような

そんな物語だった。

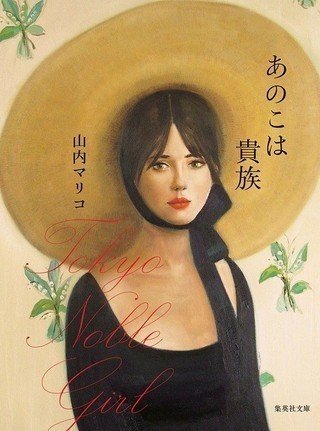

『あのこは貴族』山内マリコ著

▼あらすじ▼

地方生まれの美紀と東京生まれの華子。

アラサー女子たちの葛藤と成長を描く、山内マリコの最新長編!

「苦労してないって、人としてダメですよね」――東京生まれの箱入り娘、華子。

「自分はお話にもならない辺鄙な場所に生まれ、ただわけもわからず上京してきた、まったくの部外者なのだ」――地方生まれ東京在住OL、美紀。

東京生まれの華子は、箱入り娘として何不自由なく育てられたが20代後半で恋人に振られ、初めて人生の岐路に立たされてしまう。名門女子校の同級生が次々に結婚するなか、焦ってお見合いを重ねた末に、ハンサムな弁護士「青木幸一郎」と出会う。

一方、東京で働く美紀は地方生まれの上京組。猛勉強の末に慶應大学に入るも金欠で中退。

腐れ縁の「幸一郎」とのダラダラした関係に悩み中。

境遇が全く違って出会うはずのなかったふたりの女。

同じ男をきっかけに彼女たちが巡り合うとき、それぞれ思いもよらない世界が拓けて―

::::::::::::::::::::::::::::::::

この、地方からのこのこ出てきた人間にとっての東京へのコンプレックス、というか東京に暮らしているのに全然東京になじめてないという恥ずかしさやみじめさって、どこからくるんでしょう。何歳まで感じてないといけないのでしょう。

ここで「東京」って言うのすら、少し照れくさい。

本著のなかの“地方出身OL美紀”の独白に思い出す、自分の地元のことについて。

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

田舎にはどことなく、病床の感がある。

なにかが終わるのをゆっくり待っているような、寂しさというか諦めというか、そういうものがそこらじゅうに漂っていて

それでいてどこか神聖でもあるような、独特の空気。

閉じたシャッター、読めないほどに色あせた選挙ポスター、回覧板、屋号で呼びあう人々、腰を曲げて歩きながら近所におしゃべりに向かうおばあちゃんたち、おへそパンと大五郎しか置いてない酒屋、行く先々で名前をつけられてる野良猫、見渡す限りの田んぼ田んぼ田んぼ。

(じいちゃんのトラクター)

(おへそパン)

すべてがゆったりとしていて

中学校の社会科の授業でホスピスについて学んだ日、なんとなく、この町みたいなところかな、と思いながら帰ったのを覚えている。

意味合いはよく理解していなかったけど、その寝息みたいな語感がぴったりだと思った。

その母校も去年、廃校になった。

就職して東京に出てくるまでそんな、東北のかたすみの、過疎りきった町で育った。

地元については長らく「不便でのどか」くらいの認識しかなかったけれど

上京してそのいびつさに、少しずつ気づくことになる。

社会人2年目の春

実家に帰ると地元に残った上の姉が、友人の結婚式の準備をしていた。

ご祝儀、やっぱり3万円じゃないほうがいいかなぁ。と悩んでいたので5万円も入れるの?と尋ねると

2万円。と事もなげにそんな答えが返ってくる。

「うそでしょ、割り切れるからだめだよ。」

私でも知ってるのに、それくらい。

社会人になって結婚式に招かれるようになり、マナー本のたぐいを読み始めていた私は純粋に疑問に思ったが

反対に姉は、私を世間知らずの目でみた。

「何あんた知らないの?このあたりのご祝儀の相場は2万円なんだよ。

お給料が手取り16、7万とかなんだから。

誰かが3万円いれたらほかの子が恥ずかしいから、よくないんだよ。」

結婚式のご祝儀に偶数はご法度と

そんなマナーや世間体より、ここでは家計における1万円の方が当たり前にずっと切実で

3万円をいれるほうことのほうが、「わかってない」行為なのだった。

どうやらわたしのふるさとはなかなか閉鎖的なルールの中に生きているらしいと、このとき知った。

同級生は16人ぽっちだったけど

みんなが20歳になるまでに、ふたりの子のお父さんが自殺をした。

当時は社会ってそういうものなんだ、大人ってすごく大変なんだ、と思っていたけれど

そういうことはあんまりないのだと

これも東京に出てきて知った。

そういう町で、とにかく育った。

窮屈なところではあったが、わりかし不自由なく育ててもらった。と思う。

実際その町で暮らす人たちにとって、そうたくさんのお金や物は必要なかった。

野菜は畑にあったしお米は親戚がくれたし、おなかがすいたら校庭に自生していたグミの実を摘んで食べた。

最寄りのコンビニまで車で20分、自家用車だけは必需品であるその町で

父の車には常に3枚、おんなじCDだけが積んであった。

いなかっぺいトークショー・さだまさしライブ盤のアルバム、そして志ん朝師匠の「抜け雀」。

ラジオがとだえる区域に入ると当然、それらが延々リピートでかけられることになるのだが

父は何度聴いてもいつも、本当にいつもびっくりするくらい同じところで笑う。

みんながみんな万事においてそのような感じで

満ち足りてはいなかったが色んなことがいつも、こと足りてはいた。

夏の放課後は、そのまま学校の前の川で泳いで遊んだ。

熊が出た旨の町内放送があったときだけ自粛した。

小学生のころ、私はそのグループにいた1つ年上のショウゴ君が好きだった。

ショウゴ君は川に入る前、いつも川岸の紫蘇の葉をつんで、みんなの水中メガネを丹念にこすってくれる。

「こうすると曇らないんだよ。」

そういうところがすごく頼もしく、大人っぽく見えた。

中学3年生になって中総体がおわり、やっと髪を伸ばすことを許されたクラスの野球部員たちが色気づきはじめ

教室いっぱいにギャツビーワックスの柑橘系の香りがたちこめていたころ

ショウゴ君が先輩を殴って工業高校を退学になったと、風のうわさで聞いた。

このころ、金曜ロードショーなどのおかげで、どうやら自分は映画を観るのが好きっぽい、ということに気づきはじめた。

かといって町内にレンタルショップなんてあるわけがないし

映画館は車で45分のところに1つこぢんまりしたのがあるだけ。

そして地方の映画館あるあるなのだが、こういったところは1つの期間に1本の映画しか上映しない。

高校生になって、時間はあるのに娯楽がないのが退屈で退屈で

(実家が圏外だったので、携帯のたぐいは持っていなかった)

はじめてバスをのりつぎのりつぎ、その映画館に行った。

なにが観たかったというのではなく、とにかく映画館に行きたかった。

上映作品は「ラストサムライ」だった。

そのつぎに来たのは「壬生義士伝」だった。

そうやってなんとなく自分のなかに芽生えた趣味だとか興味だとかをもてあまして、だましだまし過ごしていた10代を

東京の子たちはたくさんのものに触れ、教養や知識を身に着けながら過ごしていたのだと知って愕然とするのは、もうしばらく後の話になる。

「——美紀は彼女たちの存在によって、嫌というほど思い知ったのだった。自分は彼女たちと、生まれた瞬間から途方もなく大きく水をあけられていて、その差はこの先何年経っても、縮まることは決してないのだと。」

「東京出身者に挟まれ、美紀は疎外感に苛まれながら、それらを悟られないように気配を消した。みんなが常識として普通に話していることに、少しだけ無理して、ついていかなきゃいけない。それがここのしきたりなのか、作法なのかとあたりをうかがいながら、薄笑いを浮かべて実感のこもらない相槌を打ち、感心したり学習したりしている。」

「あのこは貴族」より

高校生のとき、退屈のほかにもう1つ敵がいた。

“きんてる”である。

きんてるは、高校の入り口すぐにあるベンチに毎日陣取っている酔っ払いのおじいさんで

朝から晩まで、そこでワンカップを飲んでいた。

噂によれば昔はすごくまじめな会社員だったのに、大切な人を事故で失って以来ああしているとかなんとか

複雑な事情があるようだったが、真実なのか都市伝説なのかは今でもわからない。

とにかくこのきんてると目が合ったり、きんてるの気に食わないことをしてしまうと怒鳴りながらワンカップの中身をひっかけられるので、毎日びくびくしながら帰っていた。

女性の華の時代とされる女子高生時代の、放課後の、わたしのいちばんの記憶は、きんてるなのだった。

―昨年の夏、地元の友達と親からほぼ同時に

きんてるが亡くなったらしい、というLINEが入った。

東京オリンピックの準備に沸く東京の真ん中で私は

彼の訃報が個人的な今年いちばんの衝撃ニュースとなったことに

つくづく自分は東京の人になれないんだなと感じる。

家賃を支払うのがやっとの1人暮らしの部屋、

本棚には、上京するときに父がくれた志ん朝師匠の「抜け雀」が

たくさんのCDに紛れて、所在なさげに立てかかっている。

ー――「上京編」につづくーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?