ルシャナの仏国土 白樺編 6-10

六.継承者として

昼食後、アルティオはアレクセイを連れて、各大臣が揃って着席している部屋に入った。そこにいた一同が、皇帝に敬意を示すために揃って立ち上がる。

アルティオは、周りの人々に聞こえるように言った。

「皆、今日も努めてくれ。さて、今ここに連れてきたのが、皇太子になる予定のアレクセイだ。面倒を見てやってくれ。よろしく頼む。」

紹介されたアレクセイは、緊張しながら言った。

「アレクセイです。よろしくお願いします。」

一同の視線が彼に集中している。

(やっぱり緊張するなぁ。・・・あ、でも、イリーナさんがいる。警視正の妹さんだ。静かに見てくれてる・・・。)

気持ちが少し柔んだ。

アルティオは、奥まった所にある大きな机の横の真新しい机を指さした。

「今日から、ここに座ってくれ。私の傍らに付くんだ。皇帝の仕事をよく学んで欲しい。」

「は。」

アレクセイは頷いてその席に座った。座り心地が良いオフィスチェアだ。

アルティオは、さっそく執務を始めた。周りから次々に人が書類を持ってくる。

しばらくすると、その流れが途絶えた。どうやらひとしきり終わったらしい。アルティオは、ほっと息をついた。

「昨日は少し休んでしまったのでね。仕事というものは、滞ったらすぐにその分を取り戻しておかねばならん。特にトップとはそういうものだろう?」

その夜、アレクセイは食事のあとでアルティオに言った。

「皇帝陛下、お願いがございます。私はまだこの国のことをよく知りません。どなたか、この国の歴史と文化を教えて下さる方をご紹介してはくださいませんでしょうか?」

アルティオは、ほほぉという感じで若者を見てから、急に悪戯っぽい笑みを浮かべた。

「それはとても良い心がけだ。・・・しかし、君はすぐ身近にいる者をひとり忘れてはいないかね?」

「えっ?!」

アレクセイが驚いていると、横から声が聞こえてきた。

「アリョーシャ、私が教えてあげる。クファシルと一緒にね。」

ファイーナが微笑んでいる。

「姫様?!」

クファシルも言った。

「確かに僕も教えて貰わんといかんな。一緒にやろう、アリョーシャ。」

アルティオが言った。

「それからな、『陛下』だの『姫様』だのはもうやめなさい。君は私の跡取りになるんだ。いわば親子になるのに敬称は要らん。父上で良い。ファイーナも姉、クファシルのことも兄と呼べば良い。」

「しかし・・・。」

「不服かね?それが皇帝の意向だとしても、かな?」

アルティオは優しく微笑んだ。親しみに満ちている。

「それでは・・・その・・・皆様のご厚意に甘えさせていただきたく・・・。」

アレクセイがしどろもどろに答えるのを、他の三人は面白そうに見ていたが、やがてアルティオが立ち上がり、アレクセイの肩を抱いた。父親が息子を抱く仕草だ。

「父上・・・。」

「そう。それで良い、それで良い。」

それからアルティオはクファシルにも近づいて、同じようにした。

「君もだよ、クファシル。娘婿とは、すなわち息子なのだからね。」

「陛下・・・。」

「ほら、ぐずぐずせずにさっさと父と呼ばんか。」

クファシルも躊躇したが、アルティオの命となれば観念せざるを得ない。

「それでは・・・父上・・・。」

しばらくしてアレクセイもクファシルも落ち着いたと見て、アルティオはこう切り出した。

「アリョーシャ、君のことは一応調べさせて貰った。しかし、お父さんの名前を知って、私は驚いたよ。実は、お父さんはこの国を救った恩人なんだ。

ある時、森に害虫が異常繁殖してね。私は高名な樹木医だった君のお父さんを呼び寄せて撲滅を頼んだのだ。

その時の恩人の息子が今、皇太子として来てくれるというのは、なんという偶然かと、私は深い感銘を受けたものだよ。」

「それでは、陛下・・・いえ、父上は私の父をご存知だったのですか!」

ファイーナも、言われて思い出した。まだ幼い頃に会った、自らを樹木医と名乗った男性のことを。

「あの時の・・・!まさかそんなことが!」

「本当に奇跡としか言いようがないですね。」

クファシルの声が食堂内に広がって行った。

七.市民議会

惑星ルシアの惑星市民憲章では、皇帝は年に二回、施政について各国の市民議会で承認を得なければならないと規定されいる。この年の秋季議会では、当然アレクセイの立太子と、ファイーナ姫とクファシルの結婚の承認に重きがおかれた。

アレクセイは語った。

「僕は、オルニアの樹木医の一人息子として育ちました。両親は僕が美術大学の寮に入っているあいだに火事で亡くなりました。

画家を目指していましたが、なかなか売れず、街中で似顔絵描きのアルバイトをしていたところを、警察学校の副校長を名乗る女性に警察官になってみないかとスカウトされました。

本当に厳しい訓練でした。しかしその甲斐あって一年後には訓練生全員が巡査に合格し、さらにその後新しく『警察官級剣士』の資格が創設されるほどになったのです。

そろそろ配属が決まるという時になって、僕は姫様からご身分を明かされ、次期皇太子に・・・というお話をいただきました。姫様におかれましては後継者を育てるために警察学校の副校長になられていたとのこと。僕は、卒業間近までその副校長を名乗る女性がライランカのお姫様だとは知りませんでしたから、お話を聞いてとても驚きました。

ずいぶん迷いましたが、国際剣術競技会で自分に多くの知識や技術が与えられていることに気づきました。姫様が見込んでくださったからには、もしかしたら僕も皇帝という重責を担えるかもしれない、その時そう思ったのです。

そして、帰化した時に守護精霊テティスともお会いしました。彼女は僕に対してはとてもチャーミングに接してくださいました。もしかしたら彼女は相手によって違う姿を見せるのかもしれませんが、少なくとも僕は気さくな方だと感じました。

僕も得ることができた警察官級の黒い剣の黒には、何者にも染められずに普遍的な正義を守るという意味が込められているそうです。僕も皇帝という重責を、その精神で努めていきたいと思います。

もし皆さんのご承認を頂けるのであれば、僕はこの国と世界全体のために力を尽くします。」

守護精霊テティスが、始祖王アレクサンドルに因んだ名を与え、気さくに接したのなら、彼はそれだけの力量がある人なのだろう、と人々は思った。事実、テティスは相手によって違う話し方をするらしいことが知られている。一度、途中帰化した人々の話をまとめたところ、皆それぞれに話の内容や話し方がずいぶん異なることがわかったのだ。

しかも、ファイーナ姫自らが警察官として育てたというではないか。反対する理由は何処にもない。

こうして、アレクセイは次期皇太子として承認された。

次に、クファシルに質問が飛ぶ。

「私は、もともとオルニアの弁護士の息子でしたが、母と帰省したときに地震に遭い、一旦は紫政帝陛下の元に保護されていたようです。その後、ヴィクトル・ベッカーという環境設計家に引き取られ、自然保護と人々の生活を良くするために役立つ知識と技師を叩き込まれて帰されました。自分の身元を知ったのは、その直後ですが、実父はその後癌で亡くなりました。ベッカー夫妻も、十年前に海で亡くなっています。

しかしながら自分は華やかな雰囲気には馴染めないだろうと考え、警察官として生活しながら、紫政帝陛下のお側で環境設計の分野でお手伝いをしておりました。

今から考えると、私は職業に警察官を選んで良かったのかもしれません。世界はこれから人ひとりひとりが本当の幸せを確立して、社会全体を穏やかで優しい状態に保つことが大切になってくると思います。その時に重要な役割を担う職業の一つが警察官だと思うからです。

紫政帝陛下は、その時すでに新しい警察官の在り方を思案されており、そこにファイーナ姫から後継者育成の依頼があったため、私を校長に、ファイーナ姫を副校長に据えて、新しい警察官の育成に当たらせたのです。アレクセイもその時の訓練生でした。

ただ、誰にとっても予想外だったのは、私が姫を守るべき立場にありながら、愛してしまったことでしょう。今の私は、姫のためなら何でもする覚悟ができています。どうか結婚をお許しいただきたい。」

彼もありのままを話した。帰化する前の晩、アレクセイとレオニードに話した内容と同じである。入水の件やテティス自身の過去の話は伏せたため帰化した際の会話の内容は少なくならざるを得なかったが、彼から滲み出る器の大きさと冷静沈着な話し振り、さらにテティスから伝説の名医と同じ名を貰ったことで承認には十分だと思われた。

何より、愛し合う者たちを引き止めることは誰にも出来ない。ファイーナの幸せを願うことは、ライランカ市民共通の思いだったのである。

財政局長官オーディブ・カトヌフが隣にいたイリーナ・タラノヴァに尋ねた。

「ヴィクトル・ベッカー・・・どこかで聞いたことがある名だと思ったら、イリーナ殿、貴女のお父上ではなかったか?」

「はい、確かにベッカーは私にとっても父親です。今、クファシルとして壇上で話しているのは、血は繋がっていませんが兄なのです。」

「なんと!」

国民健康局長官タバサ・ムクシウが手を挙げた。

「クファシル様にお尋ねします。

ファイーナ様におかれましては、おそらくお付き合いされることを遠慮されたのではないかと推察されるのですが。」

タバサは、ファイーナをよく知っていたし、もしも自分が同じ立場・・・つまり余命宣告を受けているひとりの女性であったなら、愛する人を巻き込むことはしなかったはずだと考えていた。

「はい。彼女は始め、お付き合いはオルニアにいる間だけにして欲しいと言いました。約束してくれなければ、お付き合いはできないと。おそらく彼女にとっても考えあぐねた末の辛い決断だったと思います。

しかし私は、やがてはその約束が守れなくなるだろうと予感していました。

私は、彼女が微笑むのを見たい、ずっとそばにいて微笑みを見ていたいのです。」

ファイーナは改めて彼からのプロポーズを思い出していた。

(あの時と全く同じね・・・。でも本当に、貴方は私でいいの?)

八.始祖王アレクサンドル

今から約五千年前・・・。

カレナルド大陸から三百人ほどの武装集団がオルニア東部に侵攻、さらにその北にあるライランカを目指した。

その時の若き一族長の名は、アレクサンドル。武勇に優れ、並ぶ者なしと謳われていた。

しかし、彼らはライランカでは二年間の戦いの末に敗北して、先住民族クリューチの支配下に置かれ、クリューチ族の先陣を切る斥候部隊として使われるようになった。

やがて、クリューチ族が大陸の東側五分の三を支配下に置くと、ナジェイという小さな漁村に住むことを正式に許可された。もっともそれは、安定化した自分たちの大陸を他国からの侵入から守ろうとするクリューチ族の思惑からではあったが。村長も、無論クリューチ族であった。

そうして、アレクサンドルたちがライランカ大陸に渡って十一年目の冬が来た。

その冬は、どうやらいつもよりとてつもなく寒かったらしい。クリューチ族の村長ロジオンはアレクサンドルを呼びつけた。

「この冬の寒さは、どうも普通ではないと噂になっている。

開拓が進んでいるのだが、最近になって霧に覆われ続ける大きな湖が発見されてな。そこに人間が足を踏み入れたことの祟りではないかと言うのだ。」

ロジオンはそこで言葉を切って、目の前の部族長を見つめた。

「本国から命令が出た。誰か武勇に秀でた者を一人、湖に生贄として捧げることになったのだ。お前の所から出してくれ。よもや嫌とは言うまいな。お前達は本来ならば首をはねられても良いところを、生かされてこの地に住まわせていただいている立場なのだからな。一人で済むだけ有難いと思え。選別に三日の猶予を与える。」

有無を言わさぬ態度でロジオンは言った。

三日後、アレクサンドルと数人が役所に現れた。ロジオンが尋ねる。

「誰にするか決まったのであろうな?」

アレクサンドルは、村長ロジオンを冷ややかに見ながら言った。

「哀れな国の下僕よ。勇壮な者の命がひとつ欲しいなら、私を選ぶがいい。ただし、私が湖に入ったのを見届けるために、我が一族、この者たちも立ち会わせること、それにあくまでも一度限りにすると約束するのが条件だ。」

ロジオンは怒った。

「条件だと?!条件が出せると思っているのか!愚か者が!」

だが、アレクサンドルは平然と言い返した。

「嫌か?嫌ならこの場でお前を絞め殺して、我々は全員討ち死にしても良いのだぞ。そうすれば、お前はたとえ我らから逃れたとしても、生贄を得られず、国王の命令を果たせなかった罪で処刑されるだけだが?」

数日後、アレクサンドルが湖に入る刻限が来た。クリューチ族の王侯貴族と民衆に交じって、彼の一族の代表も見守っている。クリューチ国王が厳かに湖に向かって詔をあげた。

「聖なる湖よ。何卒私たちの罪を許し給え。祟りを解き給え。今、ここに最も勇壮なる魂を捧げ奉ります。」

アレクサンドルは、霧深い湖に近づいて言った。

「我こそはエスパダ族の勇者アレクサンドルなり!もしも真に湖にて意思を持つ者あらば、我が言葉に応じよ!我、これより汝が元へ参じよう!」

彼は湖の中に入る。水が口元まで来て、おやっと思った。普通の水の感覚ではなかったのだ。呼吸も普通に出来ている。全身、頭の先まで浸かっても自分は生きている・・・。

その時、湖の底から厳かな声が聞こえてきた。

「真に勇気ある者よ。そなたの清らかな魂は祝福されるべきものである。外の霧は一時的に取り除いた。さぁ、今こそ新しきそなたの姿を皆に見せてやるが良い。私はルシア、星の精なり。」

(星の精?)

いぶかしく思いながら、アレクサンドルが元の道を引き返してくると、確かに垂れ込めていた霧はなくなって、皆がたいそう驚いた様子でこちらを見つめている。

国王が言った。

「お前は確かに頭まで湖に入った。それなのに何故生きているのだ?!何故髪が我々と同じ色に変わっている?!星の精ルシアとは何者なのだ?!」

アレクサンドルがそれは分からぬと応えようとした矢先、彼と他の人々との真ん中にひとつの人影が浮かび上がる。瑠璃色の髪に、何処のものとも知れぬ衣装を纏い、額と思しき所からは神々しくも穏やかな光を放っている。

「私はルシア、この星の精霊なり。この地と海と空、全てを守護する者。

また慈悲を広めんとしてやまぬ者・・・。

私は祟りなど起こさぬが、そなたらを試験するために、方便として寒気を強くしたのである。

しかしながら、そなたらの多くは、自分たちを優先して他の者は犠牲にしてもよいなどと考えつく者たちのようであるな。

そのような無慈悲な者たちは、この場を去り、一から修行をやり直すがよい。」

その言葉が終わるな否や、その場にいた殆どの人間の姿は消え、アレクサンドルと一人の娘、その両親など数人だけが残された。

ルシアは、その娘に優しく微笑みかけた。

「カロリナよ。そなたも湖に頭まで浸かるのだ。アレクサンドルを見たであろう。恐れることはない。」

カロリナというその娘は、商人の親についてその場をたまたま通り過ぎようとしていただけの無垢な娘であった。

彼女は、突然現れた不思議な星の精霊ルシアを見つめ、この神々しいお方は信じられる・・・と感じた。

「星の精霊ルシア、私は貴方を信じます。」

彼女もまた湖に頭まで浸かって戻って来た。もともと青かった髪の色は、深みを増している。

「アレクサンドルとカロリナよ。私は今、そなた達の勇気と純粋さを認め、 法力による特別な加護を授けた。

先程までの私の声は全て大陸全土に響かせてある。人々の数こそ以前の一割にも満たぬ数とはなったが、今は皆が慈悲深く無垢な者たちばかりである。行って、よくよく治めてやれ。そなた達二人は、この大地の新しき始祖となるのだ。」

アレクサンドルとカロリナは、互いに相手を見つめた。ルシアは、二人が夫婦となって大陸を治めることを望んでいる。見れば、澄んだ目をした、逞しい男と美しい娘・・・。二人はどちらからともなく歩み寄った。

二人揃って、カロリナが住んでいた町に戻ると、彼女が知らなかった者たちまで集まって来た。

「おぉ、我らが新しき王と妃よ!」

「始祖たる王よ!我らを導き給え!」

アレクサンドルは国名をクスコと改め、名君と謳われるに相応しい政を心がけた。

人口が大幅に減り、国力が衰えたクスコは、一時期領土を大陸の八分の一まで縮小させたが、アレクサンドルは、彼を名君と慕う他の国々と緩い連合国家を作って立て直した。・・・

-----

「そして、千年前に、このクスコ連合国とアガニョク国が合併して、今のライランカ王室に繋がるの。その時のことは『星法の書』に書かれているわ。」

アレクセイの求めに応じて王室の起源を説明していたファイーナは、そう締め括った。

(そうだったのか・・・。だから、クスコ語に由来したライランカの人たちの名前がカレナルドと似てるんだ・・・。)

アレクセイは納得した。

九.リラの花

それから三人は、しばらくのあいだ連れだって街巡りをしていた。

ある装飾品店に立ち寄った時、ふとファイーナの動きが止まった。

「ん?どうした?」

クファシルが尋ねる。ファイーナは、ショーケースの中のものに見入っているようだ。

それは、円形の赤い漆塗りに一房のピンク色のリラの花が象嵌細工された髪飾りだった。

「ううん、何でもない。ただ綺麗だなって。」

違う、何か理由があるんだ・・・と、クファシルは感じた。

その日の夕刻、彼はアルティオに頼んで、ファイーナには内緒で二人きりで会った。そして彼女がある髪飾りを食い入るように見入っていたことを話した。

アルティオは一瞬目をつぶってから、真剣な眼差しで彼を見て言った。

「そうか、あの子がなぁ・・・。もしかしたらそれはこんなのじゃなかったかな?」

そう言って懐から取り出したのは、まさしくその時の髪飾りだ。

「あぁ、それです。でも、何故父上がこれを?」

アルティオは優しく微笑んだ。

「クファシル、この国では男は好きな女性に花をあしらった髪飾りを贈る風習があるのだよ。そして花言葉に思いを託すんだ。でも、ファーニャは、君にはそれを話しにくかったのかもしれないね。

これは、昔、私が妻に贈ったもの。もちろんファーニャも母親がこれをいつも身につけていたことはよく覚えているはずだ。」

「やはりそうだったんですね。彼女の様子がただ事ではなかったので、お母上に関係したものではないかと思ったのです。」

数日後、クファシルは宮殿の中庭にファイーナを連れ出した。

「君と初めて会ったのがここだったね。」

「今から思えば、あの頃は何も考えてなかったのね。普通にそのまま皇帝になると思ってた・・・。」

彼女は目を伏せた。クファシルは彼女を優しく包み込む。

「実はこの思い出の庭で君に贈りたいものがあるんだ。」

ピンク色のリラの花の髪飾りを懐から取り出して見せた。ファイーナは驚いてそれを見つめる。

「これは!買ってきてくれたの?!」

「うん、オルニアでの預金を使って買ってきたんだ。

それに、父上からもお話を伺ったよ。それは、お母上と同じデザインなのだろう?」

「クファシル・・・!」

ファイーナは、クファシルの胸に飛び込んだ。彼はさらに言葉を続けた。

「でも、よく見てごらん。少し追加させてもらったんだ。君は君だから。」

確かに、髪飾りの中央部に小さな石が四つ光っている。ダイヤモンドの輝きだ。

「綺麗・・・。どうもありがとう。とっても嬉しい・・・!」

彼は涙ぐむ彼女の髪にその小さな光を留めてやった。

十.二つの王冠

十月十日午前十時、湖畔宮殿の大広間で、アレクセイの立太子礼と、ファイーナのクファシルとの結婚式が合わせて行われた。

各国の皇帝や駐在大使、ライランカ国内の局長クラスが列席している。

開始前に、アルティオはファイーナの支度部屋に入った。中ではファイーナが正式な民族衣装に少し装飾を施した花嫁の姿になっている。

「綺麗だぞ、ファーニャ。」

「お父様・・・ここまで育てて下さって、ありがとうございました。」

「何を言う。私たちはこれからもずっと一緒に住むではないか。むしろクファシルとアレクセイという家族が増えるだけのこと。そうであろう?」

アルティオは努めて明るく振る舞った。花嫁の父として寂しくないといえば嘘になるが、たとえ残りわずかでもこれからも共に暮らせることに変わりはない。新婚夫婦の部屋は、かつて彼自身が皇太子時代に妻のカナリア妃と暮らしていた『鈴蘭の間』である。食事のたびに顔を合わせることになるのだし、時には親子で相談しなければならないことも多くあるだろう。

それにしても、娘の顔に亡き妻の面影を幾度となく探してしまうのはやはり必然であろうか・・・。

そこへ、クファシルとアレクセイも入ってきた。

「綺麗だ・・・。」

クファシルが言った。普段から美しいとは思っていたが、こうして華やかながら薄化粧した彼女は、また一段と美しく感じる。

「あ、それもつけてくれたのか。」

クファシルは、自分が贈った髪飾りがつけられているのに気づいたのだ。花嫁はそっと微笑んだ。

アルティオ、花嫁姿のファイーナ、その婿のクファシル、次期皇太子アレクセイの四人が入ると、会場内が大きな拍手に包まれた。

彼らはまず各国から招いた皇帝たちの席を回って挨拶をしていった。

オルニアの紫政帝は感慨深く二人を見た。

「この度は誠にめでたい。おめでとう。君たちは本当にお似合いだね。」

「ありがとうございます。紫政帝陛下には、ひとかたならぬご厚意をいただき、感謝してもしきれませぬ。」

ファイーナが言った。本当に、この皇帝が助けてくれなければ、クファシルにもアレクセイにも巡り会えなかった筈だ。

ウユニのオンネト帝は、新しく皇太子になる青年に見覚えがあった。国際剣術競技会でずば抜けた技術を見せた警察学校の一団、あの中にいた顔だ。さしている剣もまさしく黒い剣である。

「お二人とも、ご結婚おめでとう!たしか、アレクセイ殿と言われたな、もしや先日の国際剣術競技会に参加されていた方かな?」

「はい、確かに参加しておりました。陛下からの予期せぬテストのことも記憶しております。」

アレクセイが答えた。

「やはりそうか。これはますます面白い!私は無類の武術好きでしてな。いつか特殊能力なしで立ち会いをお願いしたいものだ。」

「はい、ご要望とあらば是非。」

音楽の国・カルタナのレスライン帝は女帝で、ファイーナより少し年上だが仲が良かった。七歳くらいの男の子がいる。

「レスライン帝陛下、ブルクハルト皇子もようこそお越しくださいました。」

ファイーナは女帝とハグし、その皇子にも微笑みを投げかけた。

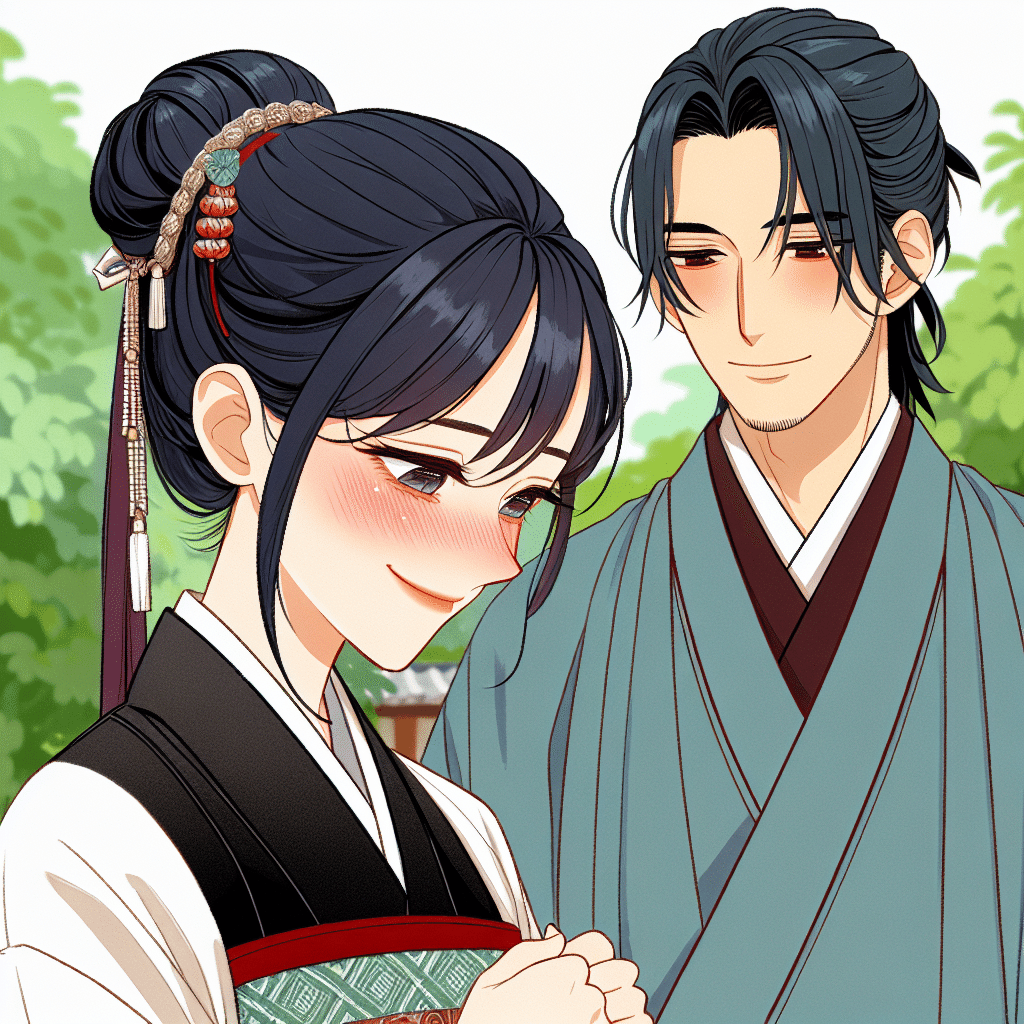

「本当におめでとう!お幸せにね。・・・クファシル様、この人はしっかりしてはいますが、泣き虫で甘えん坊なところがあります。どうかよろしくお願いします。」

「やはり・・・私もそうではないかと思っておりました。」

二人のやりとりを聞いたファイーナは顔を赤らめて下を向いてしまった。

幼い皇子はいつもとは違う大人たちをずっと不思議そうに眺めている。アレクセイが気がついて、片膝をついて話しかけた。

「皇子、初めてお目にかかります。この国の皇太子になるアレクセイと申します。どうぞよろしく。」

男の子は笑顔になった。

「ブルクハルト、この方にも片膝をついてご挨拶しなければなりませんよ。この国の皇太子殿下です。」

母帝が言った。皇子はアレクセイと同じように片膝をついた。

「はい、母上。・・・失礼しました、皇太子殿下。お目にかかれて光栄です。ブルクハルトです。」

壇上の中央には、白樺の葉をモチーフにした冠がふたつと結婚指輪一対が置かれている。 白樺はライランカの国樹だ。

アルティオが挨拶する、

「この度は、我がライランカの立太子礼にご参列いただき、誠に有り難く存じます。今まさに皇太子となるアレクセイは、オルニアにて我が娘ファイーナが二年の歳月をかけて育てた逸材です。どうか助けてやっていただきたい。それではアレクセイ、こちらに。」

アレクセイが舞台中央に進む。

「ライランカを頼む。」

「はい。私の全力を尽くして、この国を守ります。」

軽く膝をついた彼の頭に王冠が載せられ、会場全体が拍手で満たされた。

アレクセイが下がると、アルティオは次にファイーナとクファシルを呼んだ。

「これが我が娘ファイーナです。本来ならばこの娘が即位するはずでしたが、病で余命宣告を受け、即位を断念しました。

しかしながら、良き伴侶を見つけたようです。ここにいるクファシルは、元はオルニア警察にて警視正を務めておりました。我が婿として申し分なき者と存じます。これからは公卿としてお見知りおきいただきたい。」

彼は二人を並ばせて祝福し、クファシルにも地味なデザインではあるが白樺の冠を与えた。指輪の交換が行われる。

「クファシル、娘を頼む。ファーニャ、幸せになるんだぞ。・・・二人とも幸せにな。」

暖かい父の眼差しと言葉に、花嫁衣装と王冠を纏ったファイーナの目から涙が溢れ落ちる。

「お父様・・・。」

クファシルがハンカチで彼女の頬を拭い、誓いのキスをした。

会場からはまた拍手が沸き起こった。

この様子を、レオニード・カンザキも会場の端から見ていた。彼の新しい上司になったバルドル・ノマロフ警部が特別な計らいで彼を会場警備の増員枠に加えてくれたのである。

(お二人とも、どうかお幸せに・・・。アリョーシャ、よかったな。しっかりやれよ。)

彼の脳裏には、警察学校での思い出が次々と浮かんでいた。厳しくも優しかった校長と副校長、講師たち、共に汗をかいた仲間たち、ちょっと変わった話し方をする博士とアシスタント、いろいろ世話をしてくれた職員のみなさん・・・。

そういえば姫が倒れた時には、亜矢さんが薬を飲ませ、アリョーシャが背負い、僕が先導したっけ・・・。亜矢さんやジェシカは今どうしているだろう・・・。

ここから先は

ルシャナの仏国土 白樺編

長編仏教ファンタジー「ルシャナの仏国土」第3編。 毎週木曜日更新。全6回。 皇女ファイーナは残された時間を篤史(帰化後はクファシル)と共に…

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートは創作活動費に使わせていただきます!