プレミアリーグ第3節 ブライトンVS.マンチェスター・ユナイテッド~ユナイテッドの内容はそんなに悪くなかったかなとは思います~

前節の敗戦に続いて、またしても話題を呼んだユナイテッドの第3節をレビューしたいと思います。両チームともミッドウィークのリーグカップを挟んでの一戦。前節から、ユナイテッドはフォス・メンサー→AWB、マクトミネイ→マティッチ、ジェームズ→グリーンウッドでスタメンは昨シーズンからの「いつメン」に。一方のブライトンはニューカッスルとの第2節から出場停止のビスマ→ララーナの変更のみ。お互いほとんどベストメンバーが揃った良い試合となりました。

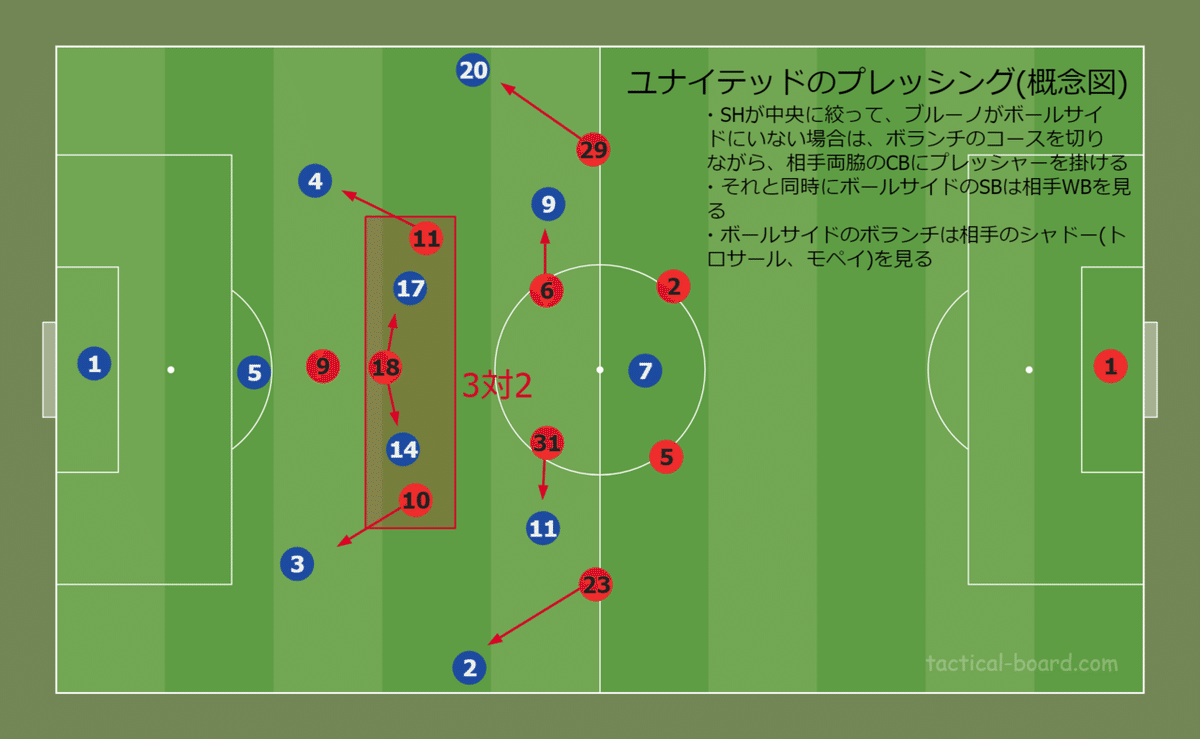

ユナイテッドのプレッシングとビルドアップのプラン

ユナイテッドのプレッシングは10'あたりまでは、少し慣れるまでに時間がかかったのか、5',6',7'とビルドアップされるシーンはありました。しかし、その後は図とその説明の通り、ボールサイドはしっかり「人」を見る役割を各々に与え、ボールと逆のサイドはゾーンを重視して、全体をコンパクトに保っていました。また、ブルーノがボールサイドの相手ボランチをマークした場合、もう一人の相手ボランチを逆サイドのSHがマークするというように、ブルーノと相手ダブルボランチの1対2の状況を作らせないということが徹底されていました。そのようなプレスは、9',15',16'などに成功しており、ブライトンのビルドアップにストレスは与えていたといえたといえるでしょう。

これは、ブライトンの守備プランとそれをうけてのユナイテッドのビルドアップというゾーン2での攻防を表した図です(新たなる試み!)。このように5-2-3気味で守るブライトンに対して、ユナイテッドはマティッチがCBの間に落ちることで、3バックを形成。コノリーにアンカーのポグバを意識させながら、CBに幅を取らせて、相手3トップとの4対3の数的優位をよりうまく利用できるようにしていました。この形によって、8',12',19'にその次のゾーン3へと侵入することに成功していましたが、やはりユナイテッドは低い位置からのビルドアップは苦手なようで、ブライトンの高い位置からのプレッシングには苦しみました。

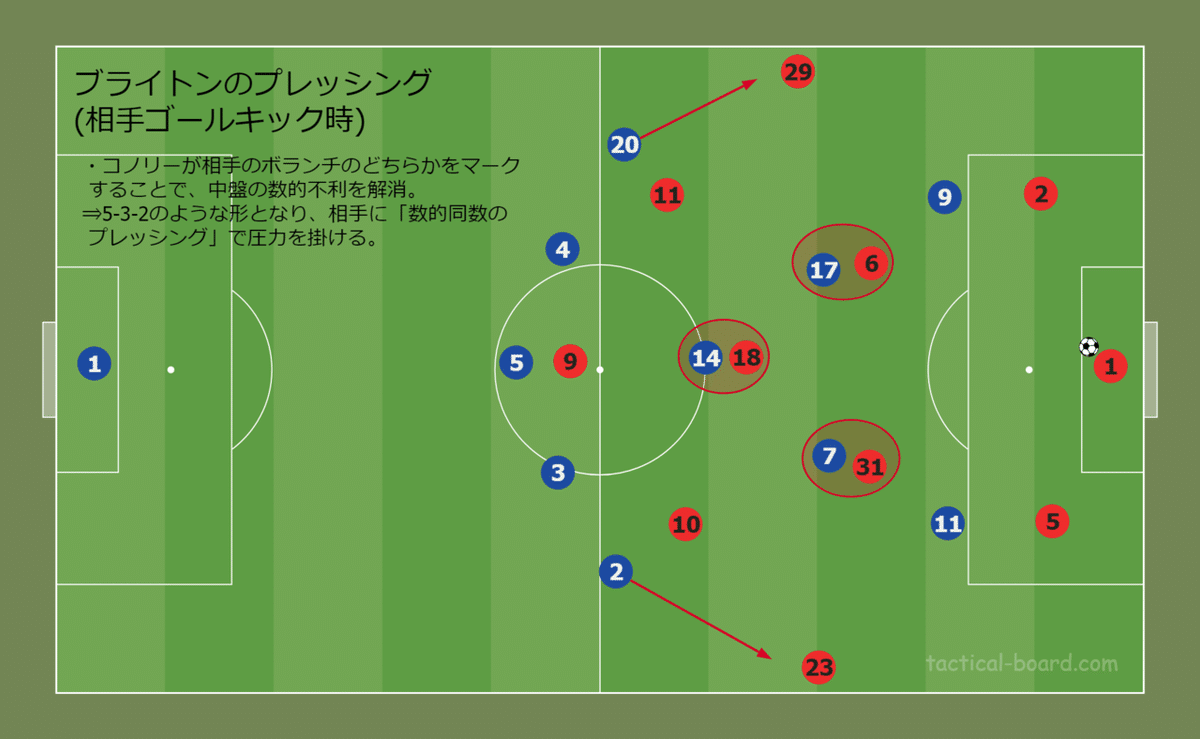

ブライトンのプレッシングとランプティのPK獲得

先ほど述べたように、ユナイテッドは“ゾーン2からは”ある程度再現性を保った形でビルドアップできていましたが、ゾーン1ではやはりプレッシングにはまることも多く、ブライトンのプレッシングに苦しめられました。

この2つの図のような形で、相手にプレッシャーを掛けることに成功していたブライトン。11',21',23',32',45'などがその代表的なシーンだと思います。注釈として、なぜユナイテッドがゾーン2のときのようにマティッチがCBの間に落ちることをしないかというと、1つはデヘアがいるので落ちる必要がないということ、もう1つはマティッチが列を降りる「時間」と「スペース」がないということが言えます。シティのカイル・ウォーカーも自陣のゴールキックのときにはSBのように振舞っているのと同じことです。ということで、ユナイテッドであれば4-2-3-1の形でどのように低い位置からビルドアップするかということになりますし、その方法の1つがレイオフだったりするわけです。話は逸れましたが、そんなブライトンのプレッシングから38'にランプティがPKを獲得しています。この場面はどちらかというと、ゾーン2での攻防ですが16'などには前述したブライトンのゾーン2での守備が機能しているシーンもありますし(というかそのようなシーンの方が多いかも)、ここではそのプレスを恐れたもしくは、ひっくり返そうと企図したマグワイアのサイドチェンジという判断から生まれたともとらえることが出来ます。このPKをモペイがまさかのパネンカで決め、ブライトンが先制します。しかし、ブライトンがピッチ中央でのFKから中途半端な形でユナイテッドに奪われると、グリーンウッドの鬼の3人抜きからポグバ、ショーと繋いで、「時間」を得たショーはスピードに乗ったドリブルでトロサールを抜き去り、ファウルを獲得。そのFKから最後はダンクのオウンゴール。これぞユナイテッドの個人技(笑)。接戦の様相をよく表した、両チームとも相手ブロックが整理しきれていないトランジションからの得点となりました。

2度目のこれぞユナイテッド(笑)。それでもめげないブライトン

後半開始早々は両者ギアを上げて、プレッシング&速攻でトランジションの横行に。それは両チームにゴールとPKの未遂があったことからもわかります。そんな中、54'に高い位置からのプレッシングでボールを奪ったユナイテッドでしたが、その後の切り替えでブライトンがボールを奪い返して速攻。そのまま右サイドの波状攻撃に持ち込みましたが、クロスの跳ね返りがマティッチにこぼれ、マティッチ→ブルーノ→(広大なDFライン後方のスペースに抜け出した)ラッシュフォードと繋ぎ、ラッシュフォードが決めきってユナイテッドが逆転します。まあこれもこれぞユナイテッド(笑)といえばそうですが、マルシャルが列を降りて、ダンクを釣りだしたことで生まれた広大なスペースにラッシュフォードが抜け出しており、機能的な動きがしっかりと実践されていました。宜しければ、この動画で確認してみてください(3:22からです)。

(Youtubeチャンネル"DAZN Japan"さんより)

個人的には、これこそマルシャルが昨シーズン日を追うごとに向上させたオフザボールの動きだと思っています。しかし、プレミア4シーズン目となる強者は当然1点差ではうなだれません。そこには、昨シーズンからポッター監督のもとで継続してきた「自分たちが主導権(ボール)を握るサッカー」への自信もあったのだと思います。戦術的に大きな変更があったわけではないですが、ボール保持の時に両脇のCBが果敢に相手ライン間に侵入したり、ボール非保持に両WBが縦スライドを一切の迷いなく行っているなど「絶対に追いつくのだ!」という気概を感じました。ただ、点が奪えなかったのには、もちろんフィニッシュの精度というところもありましたが、ユナイテッドが(同点の時よりは)少しプレッシングを控えてはいましたが、要所で上述したようなプレッシングを見せており、しっかり54',65',69'73'には機能していたということも要因として挙げられると思います。まあそれでも、ブライトンは定位置攻撃からは71'、77'に疲れ気味のラッシュフォードによって「時間」を得たホワイト起点の攻撃でチャンスを作っていたし、60'、76'にはトランジションから例のマーチのポスト直撃弾とトロサールのバー直撃弾というシーンを演出していたというのも事実ですが…

スールシャール監督の5-4-1変更は気持ちはわかるのだけど・・・

攻防としては一進一退でしたが、決定機を多く作っていたのはブライトン。そんな状態が続き、80'にトランジションから最終的にはランプティのクロスから大外でどフリーのマーチがフィニッシュ。AWBが決死のスライディングでワンタッチしましたが、このシーンが決定打となりスールシャール監督は後ろを5枚にする選択をしました。83'にグリーンウッド→バイリーで5-4-1に変更。

スールシャール監督としては、昨シーズンからたまにやる噛み合わせをはっきりさせることによる「守りやすさ」の重視とクロスから大外が空いてしまう現象を防ごうという意図があったのでしょう。

先ほどの図で見ると、「噛み合わせ」でいえば、相手ダブルボランチ(アルザーテとグロス)をマティッチとフレッジで見なければいけないわけですが、当然撤退守備をしているわけで、それはできませんし、彼らにとってはフォーメーション変更前からのタスクと同じで「相手のシャドーを見るんだ」という意識が身体に染みついていたということもあると思います。そんな経緯もあって、この図のように、ブルーノとファン・デ・ベーク(90'より前はラッシュフォード)が相手の両脇のCBとボランチの2枚を見なければならないという状況になり、87'、90+2'、90+4'、そして前掲の動画の得点シーンの5:14〜を見ても、ホワイトとアルザーテに対しファン・デ・ベークが2対1の状況を強いられており、慌ててフレッジがカバーしているのがわかります。うーん、難しいところですね。5-4-1でワントップの周りが開けてしまうのは仕方ないことでもあり、サイドに誘導して結局最後のところで守れていれば(失点していなければ)問題ではないともいえるので、結果論といえば結果論ですよね。個人的には、後ろを5枚にして、5-3-2みたいな形にして、相手のボランチのマークをはっきりさせる手もあったのかなと思います。(ちなみに、僕はスールシャール監督アンチでは決してありません。この変更も何もしないで逃げ腰になるよりは全然いい采配だと思いますし。)

そのマーチの劇的終了間際弾でブライトンが同点としますが、「試合終了後」のPKをブルーノが冷静に沈め、悲しみのモペイという結果に終わりました。ブライトンのチャンスが増えたのもユナイテッドがリードしてからですし、ブライトンが良いチームなのは間違いありませんが、この試合の内容がユナイテッドにとって特筆悪かったとも思わないというのが感想です。結果が上昇気流を呼ぶことを信じるだけです。

コラム:サリーダ・ラボルピアーナ

今回は意外と紹介していなかった中盤の選手が列を降りて、CBの間に落ちる通称「サリー」を紹介したいと思います。今回のマティッチが行っていたのも「サリー」です(だと思っています)。

このように4-3-3のアンカーの選手がCBの間に落ちる動きが最もベーシックな「サリー」ですが、その利点は図の記載の通りで、結局は可変フォーメーションと同じで、相手の基準点や噛み合わせを外すことが主要な目的としてあるわけです。欠点としては、これも可変フォーメーションと同じで、ネガティブトランジションのときにブロックを整えるのが難しくなるという点、(「サリー」に関してはアンカーが一列降りるので、リスク管理ができているという意見もありますが、)アンカーが掃除するべきDF-MFラインの間が大きく空き、失点につながる可能性があるという点が挙げられます。リーガでは相手が4-4-2だと分かると、すぐに4-3-3のアンカーが「サリー」をして、後方の数的優位を確保したりすると聞きましたが、ユナイテッドやバイエルンなどのようにダブルボランチの一角がサリーをすることで、3+1のビルドアップで相手の2トップをいなすという方法もあります。効果的な「列を降りる動き」は相手の噛み合わせをずらすということが重要です。それではこの辺で。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?