この街が好き

多摩ニュータウンの不動産市況

以前の投稿で子供達家族と合わせ4家族で晴海フラッグに2024年に転居する計画について述べたが、転居に先立ち多摩ニュータウンの稲城地区にある自宅(戸建)の売却を行なった。以前の記事で述べたように多摩ニュータウンが好きであり名残は惜しいが、売却条件として半年後の引き渡しになるため、時間的な余裕があり、未だ長年住み慣れた土地を後にする実感が湧いてこない。別れの感情については後日述べるとして、今回は家の売却活動を通じて得た不動産市況の情報、感想について述べたい。都心の不動産市況に関しては豊富な情報があるが、稲城市のニュータウン地域と言う局地的な情報は皆無であろう。しかし、実際に経験してみると非常に興味深い状況を経験し、都心の不動産市況から受ける影響や、恐らく逆に都心の市況に及ぼすかもしれない事象に接し、私の経験が不動産市況に興味を持っておられる方々の参考になればと筆をとることにしました。

1.地域

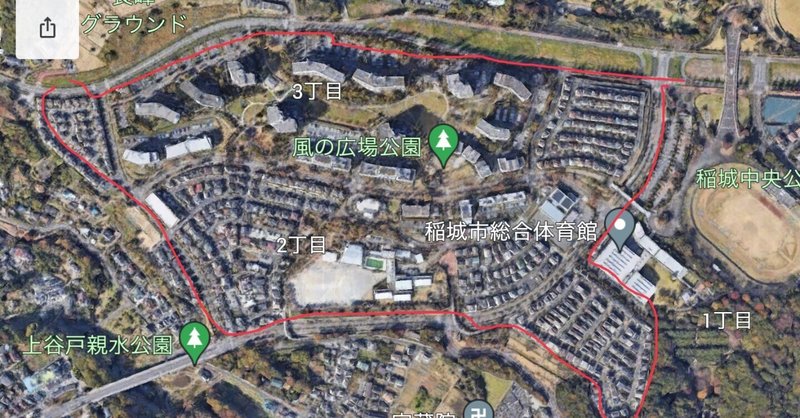

小生の言及する市場は多摩ニュータウンの一部である稲城地域、さらに範囲の狭い稲城地域の中の長峰地区(長峰1、2丁目)である(表題の写真の赤線で囲まれた地区)。稲城地域の開発はバブルの終末期の1988に最初のマンションが竣工した向陽台地区より始まり、その後、長峰地区、若葉台地区と徐々に展開され、2000年ごろ、終了した。従い、殆どのマンションや戸建住戸は築20−34年の築古物件である。しかし、全てのマンションが新耐震建築であり、エレベーター付きである点が、同じニュータウンの多摩センターや永山地区の団地住宅との違いである。また、小生が主に言及する長峰地区は戸建住戸が400−450件程度、マンションが主に中層27棟と極めて限定的な市場である。敷地にはゆとりがあり、豊かな居住空間を形成している。今、TVドラマの「となりのチカラ」の舞台になっているマンションもこの地域にある。(撮影に使われているのはマンションの外観だけで居室は別のマンションが使用されているようだ。)住みたい街ランキング等には滅多にランクインしない非常に地味な地域である。2017年に主婦が幸せに暮らせる街ランキングに藤沢市に次いで2位にランクインした事や過去に東京都で最も緑の多い街に選ばれた事がある位で殆ど名前を耳にすることはない。京王相模原線が主な通勤路で新宿までは45分程度かかり(最寄りの稲城駅、若葉台駅は特急の停車駅ではなく、またどちらの駅にも徒歩圏ではない。)、住んでみると大変愛着の湧く地域ではあるが、他地域の居住者の注目を集める要素はあまりない。

2.売却活動

1)2019年後半に売却活動を始める。長峰地区は同じ多摩NTの稲城地域の中でも、最も立地が悪く、京王相模原線稲城駅、若葉台駅から遠く殆どがバス通勤の地区である。このため、同じ稲城の向陽台、若葉台地区と比べ、物件はなかなか売れず常に売却は長期戦覚悟であった。そのため、転居まで4年近い時間があるにも拘らず早めに売却を始めた。但し、ネットに情報を出すと長期間売れていない事が分かる恐れがあり、不動産業者にはネット広告を出さない様に依頼した。この時期、長峰1、2丁目という極めて限定的な地域で戸建400戸余りの内、11件以上の売物件が蓄積していた。また、マンションも売り物件が多く、街を歩くと常にオープンハウスの表示があった。この時期は都心の市況とは異なり、未だ、この地域の不動産市場は不況であった。この頃は地域の不動産業者から送られてくるDMには戸建、マンションとも売り物件が多く掲載されており、その分量も非常に多かった。

2)この地区の戸建物件は土地面積が200m2超の物件が多く、建物は築古で価値がないとしても土地代はそれなりに高額であり、快適に住むためにフルリノベーションを計画すれば、23区内のマンション並みの価格になる。そのため、なかなか買い手は見つからず、周囲の売り物件も値下げが増え、自分も値下げを決意した。戸建は20年経てば建物の価値はなくなり、土地代だけになると業者から言われていたが、まさに、土地代にまで値をを下げざるを得なかった。

3)しかし、内見はあるものの興味を持たれる買い手は現れなかった。そのうち、晴海フラッグの引き渡しが1年延期になることが決定した。そのため、2020年に売却活動を中断する事を決定。最悪、売却ができなくても構わないと腹を括った。この時点までの多摩ニュータウン地区の市況は都心の活況とは無縁であった。

4)2021年後半になり、久しぶりに配達された地域の不動産会社のチラシを見て驚いた。いつもはマンション、戸建てと豊富な売り物件が掲載されているのに、この時は売り物件が非常に少なく、売り物件募集の案内が中心だったからである。売り物件が枯渇していたのは長峰地区だけではない。より住環境に優れた向陽台地区、利便性の高い若葉台地区では市況はより活性化していた。その後のチラシには益々売り物件がなくなり、物件募集の案内のみになっていた。以前にお願いしていた不動産会社よりそろそろ売却活動を再開しては如何かと案内があった。皆売り物件が無く苦労していたのであろう。しかし、市況が好転しているとは言わなかった。他の不動産業者も同様だった。売り手には物件価格が上がっているとは絶対に言わないのだろうか。しかし、戸建の販売状況の資料を見ると当時全くに売れなかった戸建が2020年7月からの1年間で10戸成約しており、当時より売れ残っているのは1件のみとなっていた。成約価格は大幅な値下げをしたものもあったが、徐々に値下げの幅が小さくなり、売り出し価格で成約した例も散見される様になっていた。市況の好転を実感し、2021年末に売りを再開する事にした。しかし、転居まで未だ時間があり、早く売れては困るので、以前の売却価格より8%程度上げて売りに出す事にした。しかし、幸か不幸か、再開後、ひと月程度で話が進み、あっという間に契約まで進んで非常に驚いた。

3.市況の分析

1)2019年に在庫が増加した原因

価格は低迷しており、売却の動機は転売益を得て、より便利な地域のマンションに買い換えると言うことは考えにくい。恐らく、高齢の所有者よりの相続、もしくは高齢者住居への転居というのが売却の動機であろう。しかし、郊外のバス便の物件では買い手が無く、在庫が増え続けていたと考えられる。

2)販売が進んだ理由

ニュータウンの住戸の販売者は住宅公団であり、バブル期にあっても価格は相対的に安く、稲城地域ではマンションは3LDK100m2が標準となっていた様に都心では考えられない広さがある。しかし、バブル崩壊後は価格を下げるために広さが犠牲になり、買い手も広さを求めなくなった。しかし、コロナ禍で働き方に大きな変化が起こり、通勤の利便性の重要度が減少すると広さを求める人達の興味を引く事になったのでは想像される。しかし、コロナ禍の拡大と少しタイムラグがあるのはなぜだろう。我々団塊の世代と異なり、今の若い世代は共稼ぎが普通で、また、住宅ローンの金利も安く高額のローンを組むことが可能で若い世代でも都心の住宅の購入が可能になっている。しかし、最近の価格の高騰により、購買の限度額を超えてしまったのではないか。そうなれば、より安い価格を求め、都心から23区内、郊外へと目を向け、本当に自分にあった住居を求める様になったのではないだろうか?となれば、これからも当面は郊外で通勤の利便性がなくても住環境や適正な価格を求め郊外物件が注目されるのではないだろうか?多摩ニュータウン内で、新耐震物件で80m2以上のマンションなら、築古ではあるが、購入後フルリノベーションを実施しても都心の中古物件の半額程度で購入する事が可能である。多摩NT内の稲城地域という局地的な市況の変化ではあるが、恐らくこれは多摩NTの他の地域や東京都の郊外で起きている変化であろう。住戸を求める人たちの関心と言うベクトルは完全に都心から23区、郊外へと向きを変え、この傾向は短期間では変わらないだろうと思われる。

3)価値観の変化

これまで不動産市場は上昇を続けて来たため、人は住宅購入の際には資産性を重視しすぎる傾向があったのではないだろうか。しかし、子供達の成長に適した環境、豊かな生活を送れる環境の確保と言った住宅購入には金では買えぬより大事な要素があるはずであり、そのような価値観の変化が起きている事も想像される。私の場合は住宅購入を考えていた時はバブル期であり、都心に家を買うことは不可能であったが、そもそも都心で子供たちが学校に通い、放課後に公園で遊ぶ姿が全く想像できず、都心での家族の生活は最初から考えていなかった。価格、働き方の変化だけでなく、人々の価値観に変化が契機となり、不動産市場の中心が都心から郊外に移って来たとすれば、この傾向は当面変わらないだろう。再び人々の関心が都心に向かうにはバブル崩壊後の様に長期間の市場の変化が必要だろう。

4.住宅購入検討者への提言

1)山高ければ谷深し

最近ではマンションブロガーの中にはそろそろ都心マンションの価格下落を想定して物件の購入を薦める人も出て来た。しかし、相も変わらず、マンションは立地で選べと主張する人が多い。確かに一理はある。稲城でも不便な長峰地区より駅に近い若葉台地区の住居の方がはるかに高額で取引されている。これは相場の上昇過程では正しい見方だろう。しかし、下落相場では話は全く逆になる。今、高額なマンションほど市況下落時には価格の下げ率が大きくなる。私が1978年1,600万円で買った浜松町の40m2の1LDKのマンションはバブル期に1億円で取引された。その後、下落を続け、2012年ごろには元の1,600万円まで下落した。建替で2020年には解体されたが、もし、そのままであれば現在は4,500万円ぐらいまでは値上がりしているだろう。6倍に値上がりし、1/6に値下がりしたのである。一方、バブル期に私が買ったニュータウン稲城向陽台地区のマンションは100m2で4,500万円、2012年には2,500万円にまで値下がりしていた。大きな値下がりであるが、それでも1/2にもならなかった。今現在、比較できる物件が少なく、適正な相場価格は分からないが、おそらく、3,200万円程度までは回復しているだろう。このように都心の高額物件と郊外の割安物件の価格の動きを比べてみれば、まさに相場の格言は正しいことが分かる。今後の不動産相場の動向は誰にもわからず適切な助言は困難ではあるが、この相場の格言は常に頭に入れておいた方が良いだろう。悩ましいことではあるが、現在の不動産市況がバブルかどうかは後になってみないとわからない。

2)不動産の購入は貯蓄である。

不動産の購入の勧めでよく使われる言葉は「半住半投」である。つまり、不動産を購入すれば、住みながら投資ができると言うことだと理解する。しかし、これは不動産市場が上昇し続ける事が前提である。しかし、不動産所有は長期的な視野が必要である。一本調子で上昇を続ける訳ではなく、長い間には紆余曲折があるだろう。そんな事を考えれば不動産の購入の決断は難しくなる。ならば、不動産は貯蓄であると考えよう。ローンの返済は強制貯蓄と考えれば良い。私は現在72歳だが、これまで7件の不動産を購入した。バブル世代であり、殆どの物件で評価損、もしくは売却損が出ている。しかし、家賃収入もしくは居住では支払うべき家賃を想定し、それを差し引けば本当に損が出た、もしくは評価損が出る物件は1件のみである。長期で考えれば、十分な利回りが出ている。ローンの返済がなければ、その分家計に余裕が出ただろう。しかし、その余裕を貯蓄には回さず、浪費していた可能性の方が大きいだろう。貯蓄していたとしても十分な利回りを稼ぐことは出来なかったことは明らかである。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?