今月読んだ本 (10)

2024年1月

今年初めて読んだkindle本は、Mustafa Suleyman "THE COMING WAVE" でした。AIの危険性を訴える警世の書です。著者は、イスラム系の名前ですが、オックスフォード出身の英国人で、DeepMind社の共同創業者の一人。DeepMind社は、深層学習AIを専門とする企業で、AlphaGoという囲碁プログラムを開発しました。当時、世界最強と言われた韓国の棋士イ・セドルに勝ったことで日本でも話題になりましたね。チェスや囲碁将棋の世界でAIに負けた段階ではまだ面白がっていたメディアや社会ですが、対話型生成AIのChatGPTが登場してから、にわかに雲行きが怪しくなりました。便利ではあるが、このままではマズいことになるのではないかと。AIをつかったフェイクニュースなどが目立ち始めたからです。

AI開発の中心にいた著者スレイマンは早くからAIの危険性に気づいていて、盛んに警鐘を鳴らしていました。この著書もその警鐘のひとつです。スレイマンは、鐙(あぶみ)の例を挙げています。ちっぽけな鐙の発明が騎馬戦の様相を変え、ついには世界の秩序を変えたこと。AIは鐙とは比較にならない巨大な変化を人類にもたらすでしょう。スレイマンはこの本でいくつもの可能性を示していますが、AIによって多くの職業がなくなるなどはまだ小さな事で、この先に待っているのは自由も平等もないディストピア世界かもしれないと言うのです。AIが人類を支配するというよりは、AIを駆使する邪悪な少数の人間が世界を支配する可能性の方が高い。

しかし著者は、かつての産業革命時に起きたラッダイト運動のような破壊活動は支持しません。賢明に利用すれば、AIには大きな可能性がある。著者の立場も、外部から批評するのではなく、あくまでAI研究の内部にとどまって、内側から改革するというものです。だから、著者の主張は、AI開発を止めろというのではなく、考えられるAIの弊害に対する対策がたてられる時間をかせぐために、研究開発のスピードをゆるめろということなのです。その点では、イーロン・マスクと同じ考えのようです。マスクは、かつてともにオープンAI社を創業したサム・アルトマンを批判しています。アルトマンがマイクロソフトと組んで、AI開発の速度をあげようとしているからです。実は、スレイマンは、DeepMind社をグーグルに売りました。その時に、AIの危険性を指摘し、研究管理する企業に倫理観が必要であることを訴えて了承されたといいます。マイクロソフトに企業倫理がないとは言えませんが、AIの世界でも、グーグル対マイクロソフトの戦いが始まっているのかもしれません。いずれにしても、AI開発を企業に任せることは危険なので、政府や国際機関らによる監視と規制が必要です。この本もそう主張しています。

次に読んだのは、筒井康隆「カーテンコール」。筒井さんは1934年生まれだから、今年90歳になります。青年時代を知る古くからの読者としては、いつの間に?という感じです。星新一、小松左京と並ぶ、SF界三羽ガラスの最年少と世間で呼ばれる事に反発して、どうせ三羽ガラスと呼ばれるなら、井上ひさし、大江健三郎と並べて欲しいと、冗談だか本気か、言っておられましたが、他の二人亡き後、一人残されてしまいました。この「カーテンコール」は、そんな筒井さんの最後の本になるかもしれないと、私のようなオールドファンも競って買って読んだわけです。筒井さん自身、よく売れる掌編集で金儲けしようとしていると自虐的に書いておられましたが、たしかに昔のような、狂気さえ感じさせる切れ味はないし、とても短い文章ばかりの作品集ですが、90歳に近い小説家が書いたとは思えない若さが確かにありました。コロナ禍を思い切りからかうなど、筒井康隆は何歳になっても筒井康隆だと嬉しくもなりました。でも、亡くなったご子息、伸輔さんが登場する作品には、やはりしんみりとさせられましたね。筒井さんの策略にかかったのかもしれませんが。

次に読んだのは磯﨑憲一郎「日本蒙昧前史」。数年前に谷崎賞を受賞した時から読みたいと思っていた作品ですが、今回、文庫になったので読むことにしました。比較的薄い本だったのですぐ読み終えられるかと思ったのに、どうしてどうして、中身は実に重厚壮大な長編小説でした。日本の戦後の世相史を描く大長編をぐっと凝縮したような作品でした。その充実した緊張感のある文体に感心しました。谷崎賞受賞作に相応しい傑作です。

若い読者にとっては既に歴史なのでしょうが、私の年代ではまさにリアルタイムで見聞した出来事が次々に語られていきます。それぞれの出来事が章を改めてというのではなく、まるで夢の世界のように、いつの間にかシーンが変わって語り継がれていく。このあたりの叙述方法も見事なものでした。その語られる内容はというと、「グリコ・森永事件」「日航機墜落事件」「自民党角福戦争」「五つ子騒動」「大阪万博」「太陽の塔目玉男」「グアム島の横井庄一さん」という流れでしたが、それらが当時の新聞記事を引用するというのではなく、磯崎さんの独自の視点と文体で語り直されていきます。これはフィクションなのだと思いながらも、ひょっとすると、これがあれらの事件の真実の情況だったのかもしれないという感覚も強く沸いてきます。まさに磯崎さんの文章の力です。それにしても、こんなものを書いてよく磯崎さんはプライバシー侵害で訴えられなかったものです。三島由紀夫はかつて訴えられたことがある。

それはともかく、私がとくに面白かったのは「大阪万博」をめぐる話でした。能登半島の地震のあと、万博中止を訴える声がまた大きくなっています。私は東京五輪も大阪(関西)万博ももともと誘致反対の立場でしたが、へそ曲がりの性格なのか、反対の声が大きくなると、地元大阪の人間として、逆に、今回の万博が成功裏に終わることを期待している今日この頃ですが、この小説の「大阪万博」は、当初、単なる地方のイベントとして、中央政府から軽んじられていたのです。どうせ失敗すると、政財界で誰も責任者になろうと思わなかった。輝かしい大阪万博の成功イメージは結果から遡って形成されたにすぎない。リアルタイムで当時を知っているはずの私も初めて聞くような話でした。これが当時の実相だったのか、それとも磯崎さんの創作か。まあ、そんなことを考えさせる楽しい読書でした。繰り返しますが、傑作です。

次は安田峰俊「戦狼中国の対日工作」。私は安田さんのファンです。中国語を習い始めて10年以上になりますが、ぼけ防止の趣味だと適当にやっているせいか、未だに初級の域を抜けられません。安田さんはそれとは対極で、マスターした中国語を武器に、時には危険をも顧みず、他のライターには会えないような人物に会い、書けないようなドキュメンタリーを量産している。今回のように、たとえば「文藝春秋」というような金看板を利用しての仕事もするので、決して、独断に陥りがちな、一匹狼ではない。大きなノンフィクション賞を授賞した立派なライターです。

というわけで今回の本ですが、やや看板倒れ的な内容でした。書名の強さとやや軽めの内容がそぐわない。安田さんによると、編集部は他の書名を提案したようですが、安田さん自身がこれを選んだ。理由は、より多くの人に読んでもらうため。反中国の風潮が強い今の日本でのマーケティングとしては正解かもしれません。本の内容は、書名で想像されるような右派的視点によるプロパガンダ的なものではなく、「戦狼」などと自らいいながら、中国の外交政策には間が抜けたところがあるよという話でした。それよりもこの本で記憶に残ったのは、習近平が、当人の出自はエリートですが、文革期の下放以来の地方暮らしが長く、都市エリートよりは地方農民的な心情をより多く持っていること。それだけに地方での人気が高いこと、「戦狼」外交官や広報官として出世した人に地方出身者が多いといったことでした。私が好きな華春瑩女史もその一人なんですね。田舎に生まれた彼女は南京大学出身です。まあ「戦狼」というには美人すぎますが。

次も新書で、片山杜秀「歴史は予言する」を読みました。「週刊新潮」連載のコラムをまとめたものです。ちょっと性格の悪い中高年男性が愛読するという、この週刊誌にはもったいないような文章ばかりでした。本当に片山さんには読むたびに感心します。いったいどれだけの引き出しを持っているのか。このコラムでは、時事的なネタを扱いながらもそれらが古びないための工夫として、歴史というもっと長い時間軸を参照項として記述しているわけですが、言うは易し。実際、これだけ見事な文章を書ける人は今の日本に他に何人いるでしょう。なお、この本には故人を追悼する墓碑銘的な文章が多く収録されています。例えば、高嶋忠夫さんや宝田明さんについて書かれた文章は、他の誰にも書けない、片山さんならではの視点で書かれていて、もうため息が出ました。古来の中国の文人たちは、先輩や友人の墓碑銘が簡潔に、的確に、しかも格調高く感動的に、ちゃんと書けてやっと一人前だとされたそうです。片山さんはもはや立派な士大夫であり文人ですね。

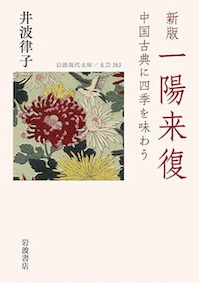

最後に読んだのは、井波律子さんの「新版・一陽来復」でした。梅棹忠夫、鶴見俊輔、梅原猛などを擁した新京都学派のリーダーだった仏文学者、桑原武夫先生に少年時代の私は大きな影響を受けました。その桑原先生が盟友吉川幸次郎教授のたっての願いで「論語」を著した時にサポートしたのが、その吉川幸次郎さんの弟子だった井波律子さんでした。桑原先生はその本の最後にこう書いています。「若い学者の推薦を吉川氏にもとめたところ、井波律子さんが協力してくださることになった。吉川教室の出身、高橋和巳の最後の弟子というべき才媛で、徂徠だけではなく、他の注釈の解読にも助力された。私の仕事にもし少しでも新しい見解がありとしたならば、井波さんのたまものといってよいだろう。」

高橋和巳という人もまた私たちの世代にとっては実に懐かしい文学者ですが、話が横道に逸れるので元に戻すと、その後、中国文学者として大成された井波さんと言えば、「三国志演義」や「水滸伝」の個人全訳で知られていますが、すぐれたエッセーの書き手でもありました。この本に収録された文章は10年ほど前に新聞に連載されたものです。それは井波さんが定年退職されてまもなくご母堂を亡くされ、その喪失感を花木を育てることで癒やされていった時期だったそうです。いかにも中国文学者らしい、漢詩を自由自在に引用しての季節感豊かなエッセーの数々は、平明でありながらも、端正で滋味深いものでした。ミステリや映画が好きだったという井波さんのもうすこし寛いだ部分をもっと知りたかったとも思いますが、残念ながら、井波さんは数年前に旅立ってしまわれました。お母さんが95歳の長寿だったのに、ご本人は80歳にも届くことができなかった。それは残念なことでしたが、遺された業績を見れば、十分すぎるほどの仕事をされたことは間違いありません。機会をみつけて、これからそれらを少しずつ読めたらと思います。「三国志」や「水滸伝」を井波さんの訳で再読しようかな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?