【インタビュー】 生きとし逝けるもの

お盆なので、身近な死者である親類にインタビューしてみた。脳みそをひっくり返し、記憶を総動員してのインタビューである。

小学生のころ、戦時中のことについて、祖父母にインタビューする宿題があった。そのとき祖父に、一番つらかった体験は何か聞いた。

「学童疎開で行った田舎でのことよ。はじめ、出されたごはんが多いけぇ、食べきれんほどじゃった。でも真心のごはんじゃけん、残すわけにもいかんでぇなぁ…食べるんがつらかったんよ。必死で、苦しんで、食っとった。」

小学校では、戦争といえば悲劇的な「死」の物語。「悲しみ」や「苦しみ」、誰かの「後悔」など・・・感情移入を誘う物語ばかり、聞かされていた。祖父が、当時の私と同じ年頃に経験した「苦しみ」は、とても身近に感じられた。生活の外回りを、やんわりと覆っているような戦争は、かえって恐ろしいと感じた。「生」の語りによって、戦争が恐ろしいと感じるのは、私が今生きているからかも、とも感じる。

−−−−−

それから10年後、高校生の夏。102歳のひいおじいさんに、会いに行った。彼の生前、最初で最後の訪問だった。その訪問が結果的に、私にとって人の生死にまつわるインタビューのような時間だったことに、それからまた10年経った今、気がついた。

きっかけは、両親の会話だった。わたしには102歳のひいおじいさんなる血の繋がりがあるひとがいて、郊外で畑仕事をして暮らしていたが、あるとき転倒し骨折、病院に入院、すっかり身体が弱っていって、余命幾ばくもない状態、とのことだった。

その会話を耳にして、102歳のひいおじいさんなる人物に、ひと目会ってみたいと思った。102という3桁の数字に魅了された。普段目にすることのない、死に際の人間というものを見てみたいという、興味本位な動機だった。

そして、偶然にもその病院は、高校のすぐそばにあった。ある日、放課後に病院に寄ることにした。言葉を交わすことができなくても、会いに行き、その姿を見たいと思った。むしろ、何を話せばいいか分からないので、本当に無言の訪問でいいと考えていた。人はどんなふうに死んでいくのか、少し知っておきたい、ともどこかで思っていた。

−−−−−

その病室は、のんびりとした雰囲気の、総合病院の入院病棟にあった。面会人としてひとりでやってきた、学生服姿の女子高生は、看護師たちの目には珍しく映ったようだった。ひ孫だと名乗ると、病室にはすんなり入ることができた。

病室は相部屋だったが、明るく開放的な空間に見えた。昔、他の親類を見舞った時のようなカーテンの仕切りは見当たらなかった。いくつかのベッドに幾人かの老体が寝かせられていた。そのベッドや医療機器の間で、数人の医療スタッフがきびきびと働いていた。

大きめの窓の近くに、ひいおじいさんを見つけた。リクライニングベッドに、身体を少し起こされた状態で横たわっていた。身体には、いくつかの管が繋がれていた。ああ、このひとが、と思った。

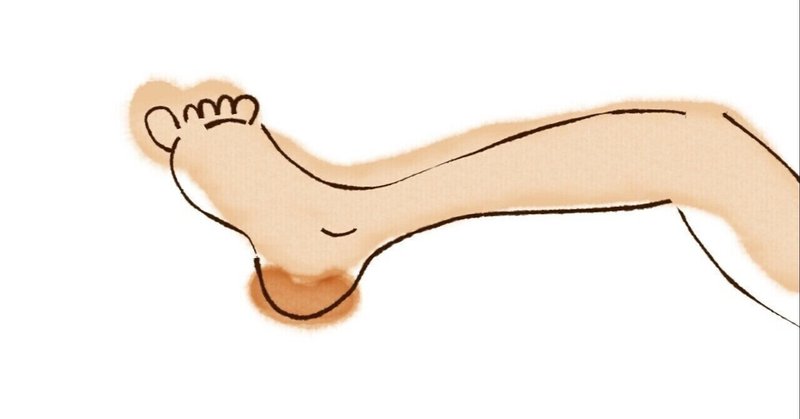

布団の裾から足の先がふたつ、飛び出ていた。

大きなその両足に、目が引きつけられた。

甲が広く、幅も広くて大きかった。

爪の形もわたしと似ていた。

両親がいつか話していた。私の足が大きく甲が広いのは、ウエド家似だと。(※ウエドはひいおじいさんの名字)その足に、わたしは彼との血縁性を見出した。彼がわたしのひいおじいさんであるという事実に、少し納得がいった。

私が彼の両足をしげしげと眺めていたことに、看護師が気づいた。布団をかけたほうがいいと判断したのか、目の前で布団がかけられてしまった。身体は全体的にひょろっと長い印象を受けたが、ふとんに隠れていて、大部分はよく見えなかった。

ふいに、ひいおじいさんが目を覚ましたらしい。女性の看護師が気を回してか、「ひ孫さんですよ」などと声をかけていた。正直、彼との会話は希望してはいなかったのだが。

ひいおじいさんは、私の方を見て何か声を上げた。何を言っているのか、うめき声にしか聞こえず、さっぱりわからない。私は内心困って、とりあえず顔に笑顔を貼り付けてみた。看護師を真似して、耳元で「ちょっと、近くにいたので、会いにきたんです」と言ってみたが、伝わったかどうかは分からない。

その看護師はさらに、ひいおじいさんの丸まった手に、私の手を乗せるようにした。骨と皮ばかりの、点滴の針が刺さった手は痛々しく、ひんやりとした感触がした。とても冷たい、と感じた。

顔のほうは、特に痩せこけて見えた。きっと家で畑仕事をしていた頃は、顔にはもっと生気があったろうと想像した。私の目には、彼は「お迎えがくる」のを静かに待っているように見えた。一方で、病院で多くの人が死んでいく現代社会ってなんだか冷たすぎやしないか、と勝手に虚しさを感じる私もいた。だんだん悲しい気持ちに支配されてしまい、涙目になった。そして、病室を出た。

その年の冬、ひいおじいさんは亡くなった。

−−−−−

ひいおじいさんは、明治後期生まれ。きっと彼自身は、家で息を引き取った人を幾人も見てきただろう。看取りの経験もあったかもしれない。そんな彼は、人生の最期に病院の一室に身体を横たえていることを、どのように感じ、考えていたのだろう。近代化による大きな時代の変化、戦争も経験したはずだ。管を繋がれることは、違和感なく受け入れられたのだろうか。仏教的な死生観でもって、死を受け入れていたのだろうか。頭の中で一生懸命に想像をめぐらすものの、彼のことをほとんど知らない私には想像すら難しい。

ただ、ひいおじいさんに会いに行ったことは、何年もかけてじわじわと、私自身の内面に何かしらの変化をもたらしているようだ。病院のベッドに横たわる彼の姿を眺めて、少し触ってみた、高校生の私。そして、稀に何かの拍子にあのときのことを回想し、新しいことに気づく未来の私。

あの訪問の後、高校生の私にとって一番印象に残ったことは、やはり足だった。靴を買うとき、自分の足が女性平均サイズから逸脱するほど大きく、幅も広いことは気になっていた。それまでは、これはひとつの個性だと自分自身に言い聞かせていたが、足の大きさと形はコンプレックスであり、どうも納得できないでいた。それが、ひいおじいさんの足を見て、これは自然の摂理、遺伝という神秘な現象なのだと認識し、妙に納得できたのだった。

管を繋がれたひいおじいさんの姿は、私は絶対こういう状態では死にたくない、と私に思わせた。少なくとも、人生終末期を彼のような状態で過ごすことは、私に言わせればあまりにも冷たく虚しい。もっと身体も心も温かい状態、つまり気持ちよく死に向かって進んでいきたいと思うのだ。このことは、今後、医療や介護のことを学ぼうとする原動力になる気がする。

年配の世代はよく「お迎えがくる」という受動的な表現を使うが、私は自らが「死に向かう」という能動的な表現のほうがしっくりくる。解剖学者の養老孟司さんが、自己の死について「どうせ死ぬんだから考えても無駄」とおっしゃっていたが、私はどうせ死ぬのなら「死」に到達する直前まで自分の望む状態で「生」を楽しみたいと考えている。

2021年現在、私には80代の祖母が二人いる。二人とも個人差はあるものの、徐々に身体の衰えが進んでいる。二人のうち片方は受動的な考え方のおばあで、もう片方は比較的能動的な考え方をするおばあである。生活スタイルもかなり異なる。私は二人がどのような最期を望み、過ごし、最期に至るのか、高い関心をもって観察している。家族や親類は身近なケーススタディだ。自分という生きとし逝けるもののことは、まだよく分からない。だからこそ、身近な生きとし逝けるものを目で見て、耳で聞いて、頭で考えたい。

Special Thanks🎉 (こちらの記事からインスピレーション頂戴しました)

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!(*゚v゚*) お問合せはTwitterにてお願いいたします。