味覚検査溶液(全口腔法)の作り方

九州歯科大学生理学実習で行っている「味覚」実習。全口腔法と電気味覚検査法の2つをやっています。電気味覚検査法は高額な検査機器が必要で、使用にあたっては専門的な訓練が必要ですが、全口腔法は多少手間はかかるものの、簡便で小学校・中学校・高校だけでなく、家庭でも実施可能です。本記事では、基本となる検査溶液の作り方についてまとめてみます。(小野堅太郎)

溶液の濃度は重量パーセントではなく、モル濃度で調整しなければなりません。味覚は、味を感じる物質(味質)が舌上の味蕾における「受容体」という分子と結合することで引き起こされます。味質には様々な物質があり、1分子の大きさが異なるため、同じ重量パーセントで揃えてしまうと分子の数が異なってしまいます。化学反応は分子の数が多ければよく反応しますし、少なければ反応しません。味質間の違いを検討するためには、分子の数を揃える必要があります。その際に使用される濃度指標が「モル濃度」です。

モル濃度は粒子数を示しています。 詳細は、マナビ研究室YouTube動画を参照していただきたい。

大学実習では、製薬会社からの純な化学物質を購入できるので、より適切な実験条件にて実施できます。モル濃度計算のために各種味質の分子量を調べる必要がありますが、心配しなくても大抵ラベルに書いてあります(一部、書いていない時があるが、ネット検索ですぐ判明)。

<各味質の分子量(molecular weight: MW)>

スクロース(ショ糖):342MW

NaCl(塩化ナトリウム):58MW

塩酸キニーネ(2水和物):397MW

グルタミン酸ナトリウム(1水和物):187MW

クエン酸:210MW

時々、試薬は「水和物」となっています。1水和物というのは水分子が1つ、2水和物というのは水分子が2つ付いている状態です。H2Oは18MWですので、グルタミン酸ナトリウムは18MW加算されていて、塩酸キニーネは36MW加算されているので注意してください(本来のグルタミン酸ナトリウムは169MW、塩酸キニーネは361MW)。

家庭では、甘味に白砂糖、うま味に味の素、塩味に食塩を使用すればよいでしょう。クエン酸は食品添加物として家庭で購入可能ですが、キニーネは個人購入が難しいです。というのも、抗マラリア薬だからです。一般的には、キニーネはトニックウォーターに含まれているのですが、他の味質や芳香を含んでいるため、炭酸を抜いたとしても苦味判定に用いるのは難しいです。ですので、家庭で味覚検査を楽しむ際は、苦味として「硫酸マグネシウム」が利用できます。「にがり」として知られていますよね。ただし、ちゃんと食品用を使用するようにしてください!濃度は、本実習で「クエン酸」で使用される濃度範囲をお勧めします。

1.まず、一番濃い溶液を作る

生理学実習では以下の溶液濃度を使用しています。まずは、最も濃い濃度の溶液を300 mL作ります。

スクロース(ショ糖):10, 30, 100, 300 mM (30.8 g/300 mL)

NaCl(塩化ナトリウム):10, 30, 100, 300 mM (5.2 g/300 mL)

塩酸キニーネ:0.01, 0.03, 0.1, 0.3 mM (0.036 g/300 mL)

グルタミン酸ナトリウム:3, 10, 30, 100 mM (5.6 g/300 mL)

クエン酸:0.3, 1, 3, 10 mM (0.63 g/300 mL)

スクロースを例にとると300 mMですので、これは1リットルの水に300 mmol数(0.3 mol〔mol数 = 1000 mmol数〕)の分子があるということになります(1 molは6 x 10の23乗個なので、300 mmolは1.8 x 10の23乗個)。300 mLですので、90 mmol数(0.09 mol数)が必要です。分子量342と掛けて、30.8 gを秤量します。基本的には薬包紙を用いて電子天秤で秤量しますが、スクロースだけ量が多いので、混ぜるためのビーカーで直接秤量します(下写真👇)。

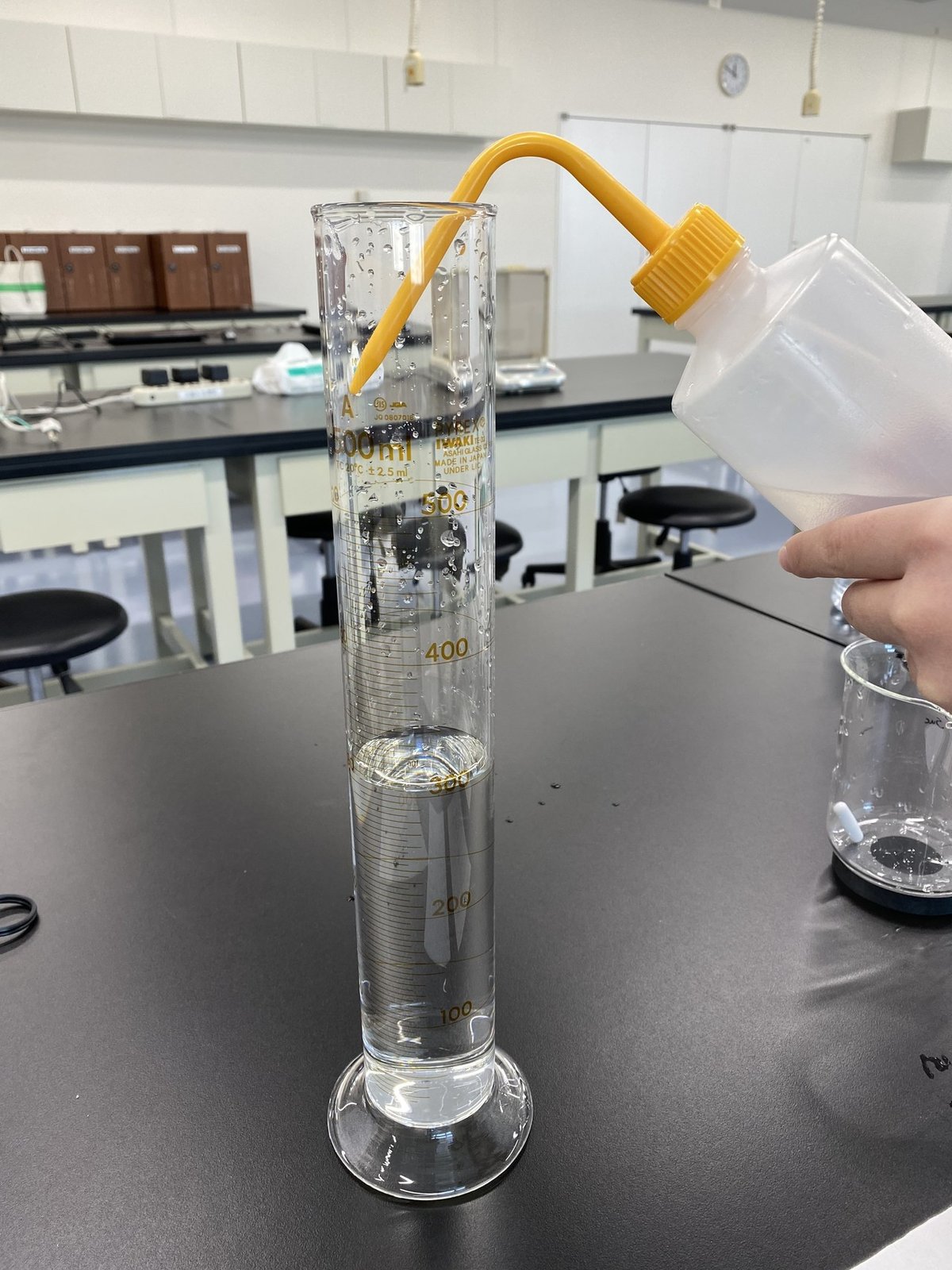

これをおよそ250 mLぐらいの水道水にいったん溶かします。その後、メスシリンダーで300 mLぴったりになるよう水を追加します。家庭では、料理の感覚で重さをはかり、計量カップを使えば何とか可能でしょう。出来上がった溶液は、一滴手に垂らしてみて、味わって確認をしてください。1ステップ、1ステップ確認しながらやるのが大事です。

2.段階希釈する

一個一個、味質を秤量して溶液を作成してもいいのですが、それは非常に非効率的です。そこで、実験では濃い溶液を初めに用意して「段階希釈」という方法で各濃度溶液を作製します。今回は2パターンで、①3分の1→10分の1→30分の1か、②10分の3→10分の1→100分の3に希釈(段階希釈)します。

1学年約20名の5班に分かれて実習がローテーションで行われます。1溶液を7 mL程度口に含みますので、毎回の実習で最低140 mL必要です。こぼしてしまうミスも考慮して200 mL前後を用意します。ちなみに溶液量は5~10mLとされています。これより少ないと口全体を溶液で満たすのに不十分で、これより多いと口に含みにくくなります。

パターン①(1/3, 1/10, 1/30)では、水を140 mL、180 mL、290 mLを入れておきます。これに1で作製した最高濃度の溶液を70 mL、20 mL、10 mL入れて混ぜます。

パターン②(3/10, 1/10, 3/100)では、水を140 mL、180 mL、194 mLを入れておきます。これに最高濃度の溶液を60 mL、20 mL、6 mL入れて混ぜます。

原液は300 mL作りましたので、200 mL程度残ります。希釈溶液も200 mL程度用意できることになります。ちょっとパターン②の最後が面倒ですね。家庭では、計量カップ、計量スプーンで調整可能です。効率的で正確な段階希釈になるよう工夫してみてください。

3.紙コップに小分けする

こうしてできた20種類の溶液を、7 mL程度で紙コップに一人分ずつ分注していきます。生理学実習では毎回400個の紙コップが必要ですので、前準備は大変です。学生さんたちは当たり前のように紙コップを消費していきますが、分注に1時間ほどかかっていることを、よーく感謝してください!

紙コップにはすべて1~20のラベルを書き込んでいます。上の写真👆の大きなビーカーの横にある小さなプラスチックカップで7 mLを分注しています。これを毎回(全5回)行うわけですから、ほんとに大変です。

では、次回、データの取得・解析法と理論について解説します。

全記事を無料で公開しています。面白いと思っていただけた方は、サポートしていただけると嬉しいです。マナビ研究室の活動に使用させていただきます。