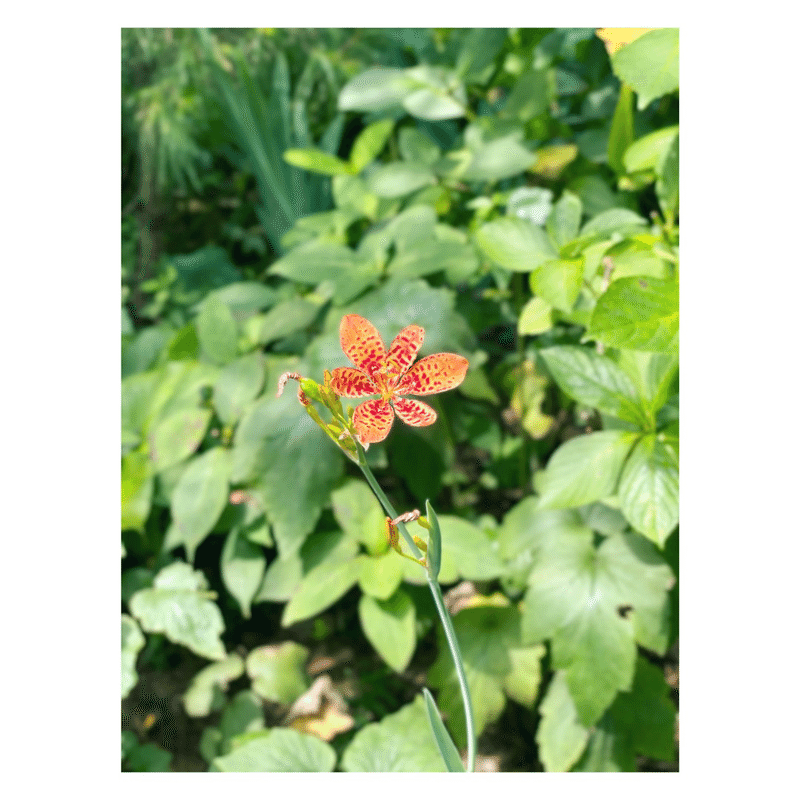

《安堵、輝く.》

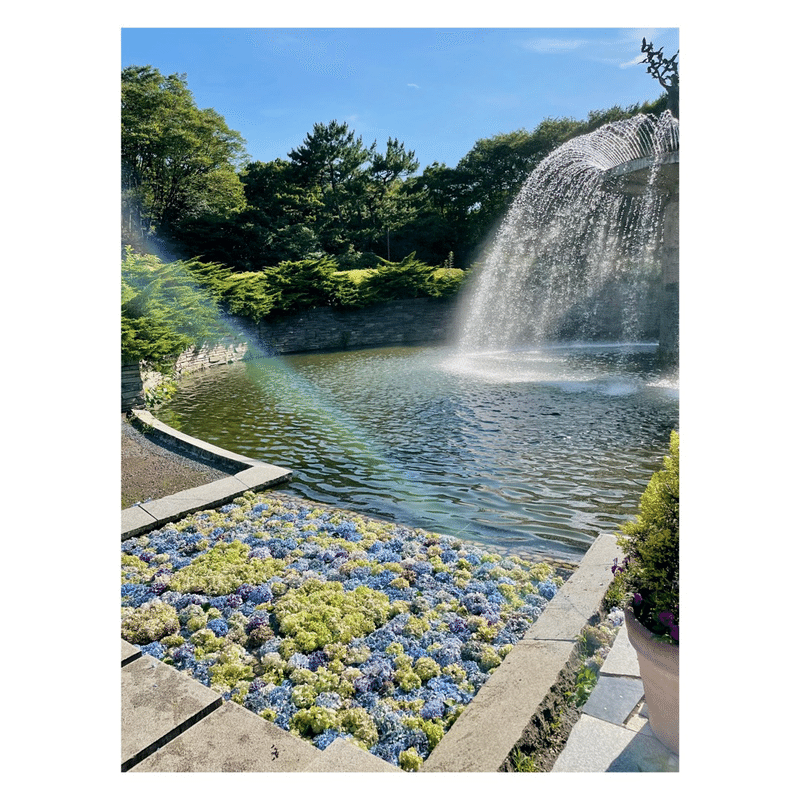

祖母の手術が無事に終わった。体からはふっと力が抜け、心には安堵の気持ちが広がった。

今年93歳になった彼女。手術をするかどうかは母と一緒にうんと悩んだ。全身麻酔をするから、年齢を考えるとそのリスクが重くのしかかる。ただそれが必要になった頬(ほほ)の皮膚ガンは、素人目にみてもそのままにしておくのはよくないだろうと思えるほど、日に日にふくらんできていた。

手術を決意したのは、別々の病院の先生おふたりからそれをすすめられたことに加え、健康診断の結果が良好だったことにある。さらに、担当してくださるお医者さんを、祖母がえらく気に入ったようにみえたからだった。手術前日の診察で「よろしく」と先生に右手を差し出した時には「大丈夫」とこちらも確信できた。

そうはいっても、当日になると落ち着かない。麻酔から目が覚めなかったら、ということが頭をよぎる。おなかにぎゅっと力が入るし、呼吸も早くなる。なんとか気を紛らわそうと、待機しているカフェテリアで買った遅めの朝食のクロワッサンも、噛むことを忘れごくんと飲み込んでしまった。

「プルル」とPHSが鳴る。手術が終わったことを知らせる病院から渡されたものだった。でももし何かあったとの連絡だったらと構えながら電話に出ると、無事終わったのでそろそろ手術室へ来てください、というものだった。ふうと一息つく。

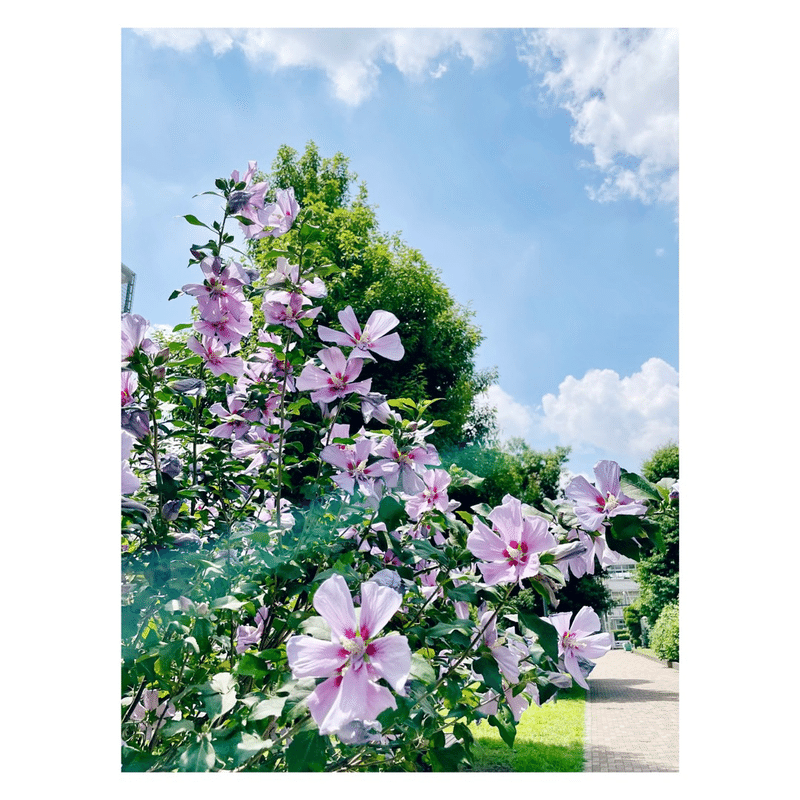

病棟へ向かう足取りは、かろやかなものになっていた。先ほどまでの緊張があの電話を機に高揚したものに変わったせいなのだろう。

ベッドのまま、祖母が手術室から出てくる。麻酔から覚めたばかりでまだぼんやりとしている彼女に「よくがんばったね。」と声をかけた時には、涙をこらえるのに精一杯だった。

病院からの帰り道。立ち寄った駅ビルで、わたしは新しいピアスを、母はサンダルを買った。どちらもきらきらと輝く飾りのあしらわれたものだったことに気がついたのは、それから少しして祖母が退院してきてからのことだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?