どんなことでも、3つのパターンで説明する(診断士二次試験の勉強から学んだこと)。

気がつけば、もう9月。そして、中小企業診断士の方々の多くが苦労した二次試験が実施される日が近づいています。

今回は、自分が診断士試験勉強で学んだことで、その後も役立っていること、習慣化していることをまとめてみたいと思います。

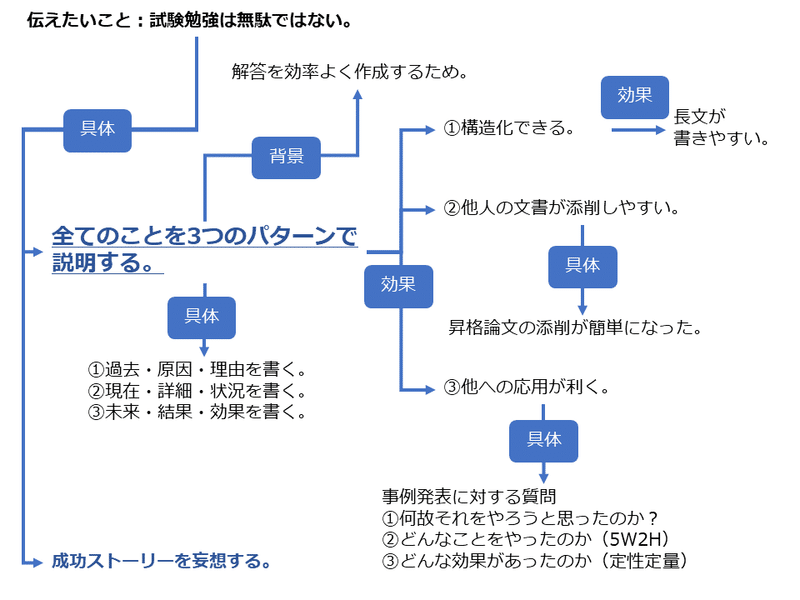

それは、「どんなことでも、3つのパターンで説明する」。「どんなことでも」・・・は、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、自分の中の感覚はそんな感じです。

中小企業診断士二次試験は、中小企業等の「事例」が与件文(A4、2~4ページ)として提示され、その事例に関する問題に文章で解答するという形式になっています。いわゆる記述式。設問数は4~5問程度、そして、大半の設問で解答に15字~200字程度の字数制限があります。記述する文章のボリュームはそれほど多くはありませんが、制限時間内に、決められた条件設定で出題者の意図に沿った解答をまとめるのが難しい試験と言えます。

逆に言うなら、解答を決められた時間の中でコンパクトにまとめることが、合格に近づくカギともいえます。

そんな試験に対して、自分は解答を上手くまとめるために、解答パターンを下記の3つに絞っていました。

①過去・原因・理由を書く。

②現在・詳細・状況を書く。

③未来・結果・効果を書く。

事例企業の問題点やその原因を聞かれているなら①、現状・強みを聞かれているなら②、問題点の対策・施策を聞かれているなら③、を意識して解答を作成するイメージですね。

そして、合格した後、このやり方は他の場面でも使えると感じることが、多々ありました。具体的に言うと、以下の3つです。

一つには、自分が長い文章を書く時。

このどれかにパターン分けすると、文章を構造化しやすいです。そうすると、文書の組み立てが作りやすくなります。例えば、今回のこのブログは、こんな感じで構造化しています。

実際は、手書きでもっとグチャグチャに書いているんですが、それだと皆さんに読めないので、ちょっときれいに書いてみました。こうやって構造化してみると、「もうちょっと、ここ膨らまそう」とか「これ多くないか?」とかビジュアル考えることができるので、長い文章を書いていても、バランスが崩れません。

二つには、他人の文書を添削する時。

時々、会社で後輩の昇級論文など、文書の添削とかするのですが、こうして構造化すると、説明がしやすいです。添削されている人の納得感も得やすいです。特に昇給論文のような課題ですと、一定の文書量(A4で10枚とか)が必要な場合があり、どうやって膨らませるのか、悩んでいる人も多くいます。時々、無駄なことを書いて迷走している人もいます。「こんな感じで書く内容を拡げるといいよ」と説明すると、多くの人が納得してくれますね。

診断士ですと、事例発表とか論文とか書く時にもいいかもしれません。まだ、機会がないのですが、そのうち試してみたいと思っています。

三つには、他に応用できた時。

例えば他人に質問する時にも使えます。診断士の方ですと、他の診断士の診断事例発表を聞く機会がそれなりにあると思います。その事例を聞いて、『もうちょっといろいろ聞いてみたいな』と思った時、この3パターンを思い浮かべて頂ければ、

①過去・原因・理由→何故それをやろうと思ったのか?

②現在・詳細・状況→どんなことをやったのか(5W2H)

③未来・結果・効果→どんな効果があったのか(定性・定量)

くらいは、簡単に導き出せるかと思います。

二次試験勉強をしていた時は、「これは、これから役に立つのか?」というのが、正直な感想でした。ただ、こうして思い返してみると、いろいろな局面で役に立っていること、多いです。

受験が終わって診断士としてのスタートを切られた方。試験の時のメソッドで、なんか今に活かせそうなこと、ないですかね?

そして、受験生の方。二次試験まで、後一か月ちょっとです。『今やっていることは無駄ではない』、なんてことも、モチベーションにしながら、頑張ってください。

ITベンダに勤務する、中小企業診断士です。得意のITを活かしつつ、常に楽しく前向きに、中小企業の方々と一緒にいろいろ考えていきたいと思っています。