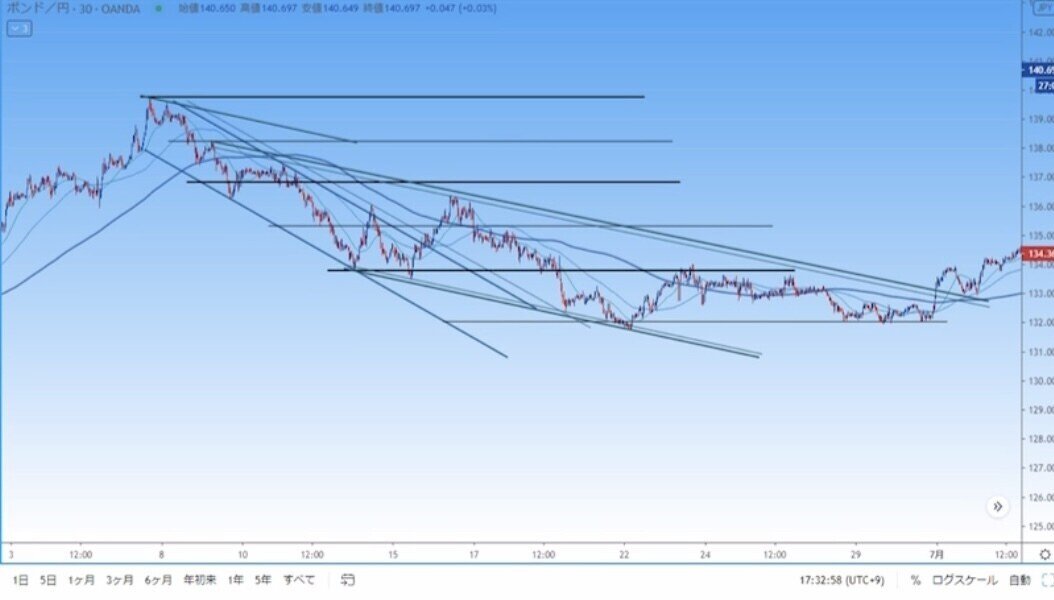

ライン@実際のチャート①

ポンド円のワンシーンにて

※あくまで1つの引き方であって、細かい波の往来等を見るためのラインではない。特に斜めラインの合わせ方は、波の始点ではなく波形に合わせたものであって後述する記事とは異なる場合がある。

青いラインは別記事で言っているように「値が乗っている角度」であって、単体ではあまりトレードの根拠にすることは多くない。

上記吹き出しについて追記:「1つ目の〇より右側で、最上部の高値に合わせて引いた場合よりも出っ張った所があればそちらが基準」ということ。

モニターを傾けて青ラインを水平に見立てた場合に最も高値はどこかとも言える。チャネル内が大きな三尊ということ。

「現に値が乗っている斜めの角度」と「斜めが止められているメインの水平線」、この2つはこれで完成。

水平線については「基本の水平線」であって、他にも引こうと思ったら引けるし、「値動きのどこからどこまでを取るか」という区切りによってもメインで見るものは違ってくる。

ただ、この基本の水平線を元に考えると

こういうイメージで処理できる。この赤ラインでで挟んだ部分は「攻防ゾーン」であり、水平でも斜めでも節目では都度発生する。

そして、同じ理屈で上下反転でも考えると、次のような画像の緑のラインが引ける。

〇のところは上下反転の流れで見ると上にはみ出した分、下にもはみ出したというイメージ。

(実際は先に引いた青いラインの流れが上下反転だとはみ出たように見えているということ。)

今回は、上下反転で見たラインが重なりつつ微妙にズレているパターンだが、多くの場合はこのズレが大きくなっていてそれだけに分かりやすいラインが引ける。

※上下反転で見る意味自体を伝えるための画像とも言える。チャートは上下反転でも法則は変わらない。(出来高が確保されている場合)

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

メインの斜めと水平に慣れてきたら、次は「その中間の角度」が活用できると値動きをチャート全体の流れとして見ることに近づく。

※中間の角度を含めた角度のシフトについてはまた別記事にて述べるが、「元からこの角度もチャートに走っていて、むしろ先に書いた青チャネルが緑のラインを突破しようとして急角度になり、ある地点から元の緑の角度に戻った」というイメージ。

同じシーンを引きで見ると「なんだ、そういうことか」という感じで、ただ大きなチャネルの中に急角度の小さなチャネルを引いただけではある。

でも、今見ている自分にとってのメインの時間軸において、どうやってフラクタクルに上位の角度をリアルタイムで落とし込むかということを考えると、

「大きな時間⇒小さな時間」というベクトルだけでなく、小さな時間軸の中で「そもそも背景にある角度はどれかということを自然に意識できるように行動(ライン引き)に落とし込む」ということが必要で、そのための中間ラインというイメージ。

※実際はきれいに中間にならないことも少なくないが、ここではあくまでイメージのために「中間」と言っている。

ちなみにトレードポイントとしてはこんな感じ。

すべてのポイントで毎回しっかりエントリーできているわけではなく、気づかずスルーというほうが多い。

あくまで1つの見方であって、「値動きに合わせてそのままラインを引いただけのもの」であるので、「もっとチャートの本質をつかみたい」「値動きの往来を捉えたい」という人には波動そのものについての視点開発が必要かと。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?