王将 坂田三吉は清々しい人だった‼

• 三吉の生まれた町 堺

大阪府堺市は古代より、海の玄関口として繁栄してきた。2019年に世界遺産に登録された「堺・百舌鳥古墳群」には日本最大の仁徳天皇陵古墳をはじめ巨大古墳が点在する。仁徳天皇陵は墳丘長486m、周囲2.85㎞、クフ王ピラビッド、秦の始皇帝陵と並ぶ世界3大古墳のひとつで、築造には20年の歳月を要したと推測される。船で渡来する外国の使者からもよく見えるところに巨大古墳をつくることで、大和朝廷の力を誇示したものであったのだろう。

古墳の掘削には鋤や鍬が必要で、先には鉄が使用されていた。現在でも堺では鉄加工・鍛冶技術が盛んだが、遠く古代より珍重されてきたのであろう。時代は下って室町時代になると、日明貿易が盛んになり遣明船が来航すると、貨幣や書籍などが輸入された。また、同じ頃に、種子島に鉄砲が伝わった。堺には高度な鍛冶技術の蓄積があったために、たちまち量産に成功する。日明貿易や鉄砲生産で財を成した豪商も現れた。

戦国時代になって、町を守るために取り囲む環濠を掘り進めた結果、環濠都市が成立する。豪商を中心とした自治都市・堺には茶の湯、連歌など、独自の文化も花咲くことになったのである。江戸時代になると、鉄砲の需要は減ったものの喫煙が流行した。たばこの葉を刻むたばこ包丁が、幕府公認の「堺極(さかいきわめ)」として全国に広まって、これを機に食材ごとに様々な刃物が作られるようになり、現在でも「堺打刃物(さかいうちはもの)」として、料理人から大きな信頼を得ているのである。

「東洋のベニス」「黄金の町」と称された栄華の後を辿るには、大阪に唯一残る路面電車に乗ってゆくのがピッタリである。大阪・天王寺の外れにある新世界の恵美須町から浜寺駅前行にのんびり走る阪堺電車に乗ること30分、堺市内を南北に貫く大道筋沿いに名所旧跡が点在する。花田口駅で下車するとザビエル公園である。フランシスコ・ザビエルが布教のため上陸した際に、滞在した豪商の屋敷の跡と言われる。

茶の湯の盛んな堺には、長く暖簾を守ってきた和菓子の名店も多い。古い店構えで室町時代創業のかん袋は、くるみ餅一筋700年の老舗である。薄緑色の秘伝のあんに餅をくるんだもので、くるみ餅と称される所以である。氷を入れたものもあり、店内でも食べられるが、地元の客は容器を持参してテイクアウトするようである。このほかにも、肉桂餅(にっけもち)、芥子餅(けしもち)など上品な和菓子が数多くある。与謝野晶子も和菓子店駿河屋に生まれたのだった。

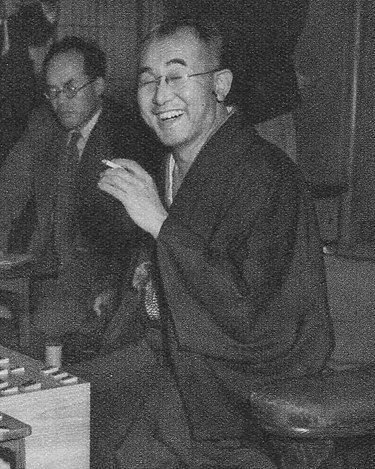

• 孤高の人、坂田三吉

環濠に囲まれた堺市中心街からは少し外れるが、坂田三吉は明治3年(1870)6月3日、堺県大鳥郡舳松(へのまつ)村(現在の堺市堺区協和町)に、坂田卯之吉・クニの長男として生まれた。8人兄弟の3番目で、男は三吉ひとり、あとはすべて女ばかりの中で育った。三吉の両親は下駄の表を作ることを生業としていたようだ。家は貧しく、尋常小学校へ入学したものの、半年ほどでやめてしまったという。

そのため、読み書きは苦手で後に教えを受けた升田幸三(ますだこうぞう)によると、覚えた漢字は「三」「吉」「馬」の3つだったという。当時の大人の遊びは縁台将棋だった。大人に混じって将棋を指すうちに、次第に強くなっていったのである。三吉16歳の時、父卯之吉が死んで草履職人として一家を支えることになったが、賭け将棋で賞金を稼いでいたようだ。

明治24年(1891)ごろ、堺の料亭・一力で生涯のライバルとなる関根金次郎と対戦し惨敗、これでプロ棋士を目指すことのなったとされる。伴侶となったコユウ(映画や芝居では小春)に「わしは本物の将棋指しになる。お前たちに苦労をかけることになるから、今のうちに離縁してくれ」と言い放つが、そんな亭主でも励ました。のちに、三吉が目を患った時に、柳谷観音にお百度を踏み水垢離までしたのであった。これがもとでコユウは病になり、昭和2年47歳で亡くなったのである。最後の言葉は「あんたは将棋が命や。どんなことがあっても、あほな将棋は指しなはんなや」であったという。

コユウの死より前、大正10年(1921)小野五平十二世名人が亡くなって、ライバル関根が十三世名人になったのである。当時の名人位は世襲制であったものの、品格や器量、そして棋界における実力も求められていた。関根は品格や器量は申し分なかったが、実力はすでに盛りを過ぎた54歳になっていた。当初、三吉は関根の襲名には異論はなかったが、そこへ八段昇格問題(当時は八段が最高位)や東京・大阪の棋界の対立も絡んで、関西の政財界に押されて、大正14年、(自称)名人を名乗ることになってしまったのである。東京将棋連盟は坂田を糾弾し、以後十数年棋界から追放されたのである。

三吉が棋界に復帰したのは、昭和12年2月、無段となって、当時最強の木村義雄八段と南禅寺で対局し敗れている。木村は脂ののった33歳、一方の三吉は68歳になっていた。翌年、木村は十四世名人になって、これ以降は実力名人制に移行したのである。この年、第二期名人戦リーグに無段で参加、なんと有力棋士を相手に15戦して、7勝8敗と70歳を前にしてほぼ互角に戦ったのであった。

これを最後に将棋ファンの前に姿を現すことはなかったのである。三吉は新聞の将棋講評で、自らの名手についても詳しく解説したという。敵方を利することになるのでは、との忠告に対しての三吉の言葉は次のとおりである。

咲かせた花は採るにまかせて、また実生(みしょう)から育てるばかり

三吉とコユウ(小春)の良き夫婦は村田英雄さんの『王将』の♪吹けば飛ぶような将棋の駒に・・・のイメージが強い。実際の三吉は、やんちゃなところは全くなく、礼儀正しい人だったようだ。咲かせた花は採るにまかせる気概を備えた清々(すがすが)しい好人物だったのであろう。(以上)

Amebaブログもはじめました。歴史や紀行に関するものを載せていますので、こちらもどうぞご覧ください。

ry-makiのブログ (ameblo.jp)