加賀友禅だけではなかった!加賀の染物「お国染」

金沢といえば、伝統工芸の加賀友禅が有名です。

でも、それだけではありませんでした。

友禅より早く、室町初期から江戸時代初期にかけては、主流の藍染の他に「お国染」と呼ばれる染物がありました。

加賀では他国に自慢できるとプライドを持って「お国染」と言っていましたが、他国では「加賀染」と呼ばれていました。

加賀友禅の体験で茜やアーカイブギャラリーへ伺ったときにもちらりと「お国染」の梅染の話が出ていました。

「お国染」が気になってきたので、今回はその染物がどのようなものだったのか見に行きましょう。

まずは里見町から竪町に抜けてたどり着いた「加賀お国染ミュージアム」。

加賀お国染ミュージアム

加賀友禅のお店、ゑり華さんの2階にあります。

お店の前の竪町通りは、江戸時代から商店街です。犀川も近いことから、この辺りには染物屋もその頃からありました。

ミュージアムには、いい場所です。

ビルの中へ入り、2階へ。

こちらでは、江戸末期から昭和初期の加賀で使われていた友禅染や藍染が、展示がされています。

創業者の花岡慎一氏の収集した約2万点から、月替わりで展示がされています。

6月の企画展示は、時代藍染小紋展です。

小紋にも、松竹梅、千鳥、瓢箪とかわいらしい吉祥紋が使われています。

ずらっと並ぶと、同じ藍染でも、色が濃いものから薄いものまであることが分かります。

先月行ったときは、時代半襟展ということで、まずは素材も柄も違ういろんな半襟が並んでいました。

刺繍も、ぽこっとしたものからフラットなものまであって、それぞれが個性的です。

奥の部屋には、夜着や子供の祝着。

子供の着物は大人と違って、ひとつ身(反物の一幅分)で仕立てられていて縫い目がなく魔がさすということで、「背守り」がつけられると学芸員さんが教えてくれました。

さらに、着物の下に着る長襦袢(なかじゅばん)。襦袢は、首元など汚れやすい部分は、取り替えて使うので布のパーツが別のものになっていたりします。

花嫁のれん。

面白く、ついつい見入ってしまいましたが、本題のお国染をみなければなりません。ありました。

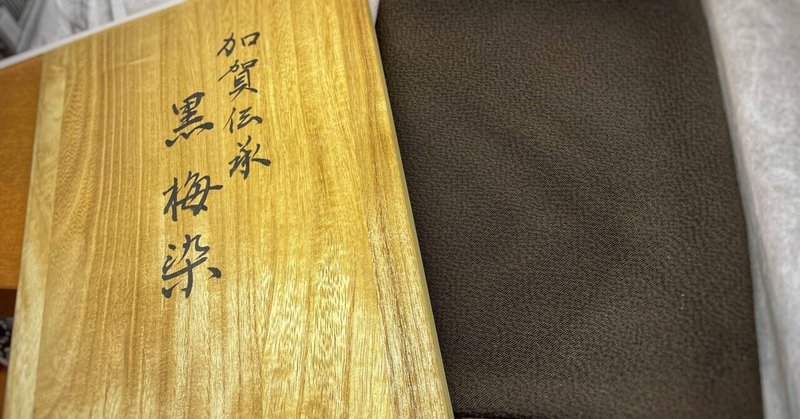

加賀伝承「黒梅染」です。

黒に見えますが、じっとみていると茶色味がかっています。

鉄媒染のため、江戸時代の黒梅染は生地がボロボロになり残っていないということで、再現したものです。

「お国染」がどのように作られていたのかもう少し見てみます。

加賀藩の紺屋(こうや)とその名残

加賀では、紺屋が藍染だけでなくお国染の梅染、友禅染とマルチに染物を扱っていました。

文化8年(1811年)の『町方絵図名帳』では、紺屋総数は175人で全職人の12%だったといいます。

染物には水が必要ということで、川沿いや用水の近くに紺屋は集まっていました。

工房や、地名など、紺屋の名残はいろいろなところに残っています。

浅野川沿い

以前、金沢クリエーティブツーリズムさんのツアーで訪問した友禅の金丸染工さん。

犀川沿い

江戸時代から続く老舗の染元平木屋さん。

辰巳用水の通る兼六園近くの紺屋坂

現在は、兼六園へのプロムナードとしてお店が並びます。

鞍月用水のそばのあかねや橋付近。

橋の名前どおり特に茜染めの職人が住んでいました。

東内惣構(お城の周りのお堀)近くの、紺屋坂を下った交差点付近。

旧胡桃町の石柱によると、橋詰の染師黒梅屋の名で黒梅橋と呼ばれていた橋がくるみ橋となり町名にとあり、黒梅染がされていた気配です。

惣構の跡も残っています。

浅野川から少し入った北国街道沿いにある森下町(もりもとまち)。

亀甲屋という紺屋が藩の御用をつとめたことから、祖先の住んでいた森本の名がついたといいます。

「お国染」梅染、黒梅染って?

他国で「加賀染」と呼ばれていたお国染は、友禅染より前から加賀で染められていました。

友禅染が出てくる貞享4年(1687年)の『源氏ひながた』に、加賀染も載っています。

「今はやるすげ笠の袖もかが染」とあります。

ここから、都にも出回っていて流行っていたことが分かると『加賀のお国染』にも書かれていました。

『源氏ひながた3巻(2)』

『源氏ひながた』とは、源氏物語の登場人物にちなんだ衣装の雛形図が載っている図案本です。

『源氏ひながた3巻(1)』

江戸時代には、図案本を見てお客さんの希望に合わせ、オーダーメイドで着物が仕立てられていました。

『加賀お国染1』によると、梅染は、梅皮をたきだした染液につけ、おはぐろ鉄で媒染したものです。

色は、黄味のある赤色。茜染めよりは、赤の色が薄く、鮮やかな赤色ではありませんでした。

でも、江戸時代は藍染がほとんどで、家も道も茶色い中に少しでも違う色があると今から考えるよりもはるかに目立ったのではと学芸員さんが言っていて、そうだなぁと思いました。

この梅染をさらに何回か染めると黒味を持ってきて、それが黒梅染となります。

梅染は、色もそんなに鮮やかでなく、褪色もしやすい、そして鉄媒染で生地も傷みやすい。

茜染めが、技術者の死により失われていった1720年頃から、技術が失われたわけではないけれど梅染も染められなくなっていきました。

京都から発色のよい染料が入ってきたのが原因でないかと言われています。

今は、「お国染」は染められていないけれど、自然の色の褪色を楽しんで使う、染め直して使い続けるというサステナブルな梅染が復活すればいいなぁと個人的には思いました。

技術、コスト、一定の品質管理で三重苦なのは、なんとなく感じるけれど、例えば、兼六園の梅で染めた梅染があったら、ステキだと思いませんか?

参考

「加賀友禅」 木村雨山監修

「加賀お国染1」花岡慎一著

「加賀お国染3」花岡慎一著

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?