補色の効果

今回は、補色の効果について解説したいと思います。

メイクでは、補色の効果を覚え使うことで、とても幅が広がります。

まず、補色とは何かを解説します。

補色とは、

正反対の性質をもつ色の関係のことです。

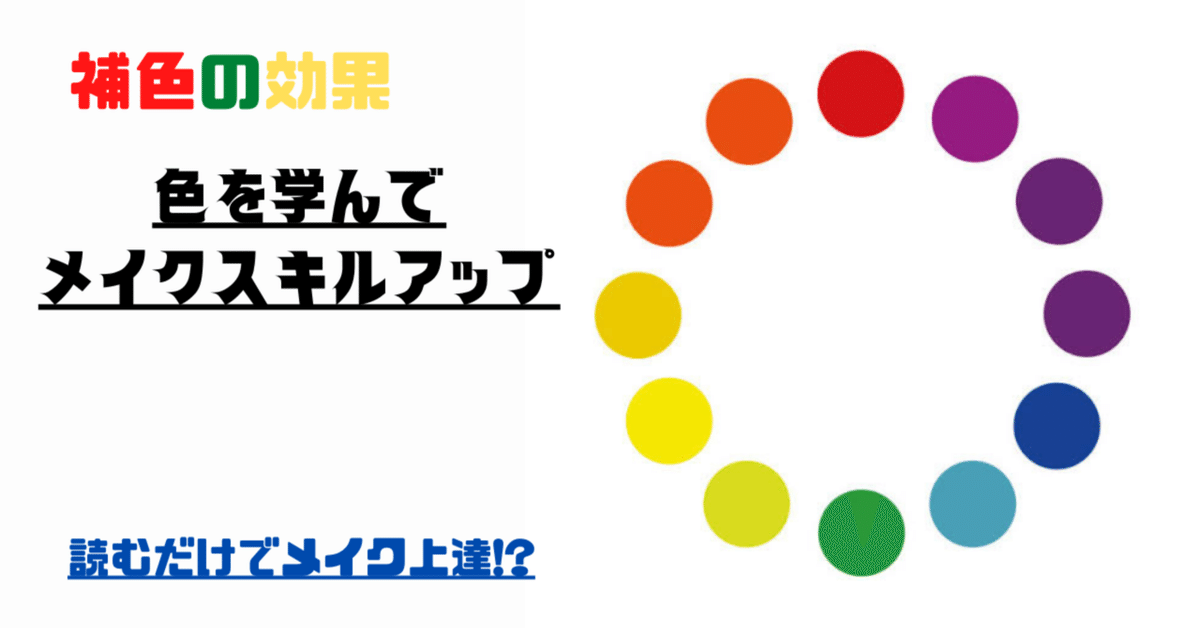

正反対の色を考えるには以下の図をイメージします。

これは色相環といいます。

虹の7色に、中間色を加えた図です。

中間色をどれぐらい入れるかによって、円の大きさは変わってきますが、メイクではまず、この12色相環を覚えてみて下さい。

補色は、反対側にある色を指します。

補色には、主に2つの効果があります。

①重ね合わせると打ち消し合う

②隣合わせると引き立たせ合う

というものです。

①の効果は、ベースメイクで役立ちます。

肌のトラブルを色で考えてみましょう。

よくあるトラブルを例えると、

●赤ら顔→赤系のトラブル

●ニキビ跡、シミ、クマ⇨紫系のトラブル

ここで、補色の色を考えます。

赤⇨グリーン、紫⇨イエロー、オレンジ、ピンク

※補足

肌色は人によって様々なので、紫のトラブルに対しては人によって、イエロー、オレンジ、ピンクから選択します。知識、経験を増やせばピンポイントで選べますが、まずは、色白⇨ピンク、色黒⇨オレンジと覚えましょう。

重ね合わせると打ち消し合う性質がありますので、例えのトラブルを中和する色を下地で塗れば打ち消しあって目立ちにくくなります。

その上でファンデーションを塗ることで、常に適量のファンデーションで済みますので、厚塗りになることを防げます。

次に、

②隣り合わせると引き立たせる

について解説したいと思います。

この効果を使ったものの例としては、クリスマスカラーの赤と緑があります。

隣り合わせることでお互いの色を引き立たせ、人の目に止まるようにしています。

これは、メイクにおいても同様です。

メイクでは時に、意図せず補色の関係が成立し、マイナスの方向に引き立たせてしまうケースがあります。

例えば、紫と黄色は補色の関係です。

目の下のクマを整えず、黄色み(ゴールド含む)のあるアイカラーを瞼に使った場合、補色の関係で引き立たせてしまうので、クマがより目立つようになります。

このように意図せず引き立たせマイナスになることもあるので注意してください。

補色の効果2つを理解すれば、メイクの幅はとても広がりますので、知らなかったと言う方は、是非この機会に覚えてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?