【在宅医必見!】安心して最期まで看取るための症状緩和を緩和ケア医が解説します#19

こんにちは、心療内科医で緩和ケア医のDr. Toshです。緩和ケアの本流へようこそ。

緩和ケアは患者さん、ご家族のすべての身体とこころの苦しみを癒すことを使命にしています。

今日のテーマは「これで完璧!在宅での症状コントール」です。

動画はこちらになります。

終末期の在宅医療のニーズはとても増えています。

終末期の患者さんの療養場所としては、病院、ホスピス、在宅が考えられますが、施設の場合、今のご時世ですと、面会ができずに、最期の看取りに立ち会えません。

そのために、がんの終末期の療養場所に、在宅を選ぶ方が増えてきています。

その際、在宅医の先生に求められることは、「患者さんの症状コントロールを

最期の看取りの時まで、完璧にしてほしい」ということです。

「完璧な症状緩和を求められても困る」

「そうしてあげたいけど、自信がないし、どうすればいいかわからない」

と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、在宅でのがんの終末期において、今日、これからお話する3つの方法を使うことで、症状コントロールはほぼパーフェクトに可能なのです。

この記事の中で、在宅で、安心して最期まで看取るためにどうすればよいか、具体的な方法をお話しますので、ぜひ最後までご覧ください。今日もよろしくお願いします。

終末期症状緩和の3種の神器

在宅で最期まで過ごしたいがん患者さんに必要なことは、症状緩和がきちんと看取りまでできることです。

特に、疼痛や呼吸困難などの身体症状緩和、せん妄などの精神症状緩和を在宅においてもしっかりすることが、重要だと思います。とりわけ、内服できなくなった終末期後期の症状緩和をどうするかが、問題でしょう。

内服できなくなったら、フェンタニル貼付剤で疼痛コントロールをして、あとは座薬を使っています、という在宅医の先生方は多いかもしれません。もちろん、それで緩和できれば問題はありません。しかし、ホスピスや今の病院での私の経験では、そうしたコントロール方法では、うまくいかないことのほうが多かったです。

私は、例外はありますが、オピオイドは基本的に持続皮下注射や、持続静脈注射で行います。フェンタニル貼付剤は使いません。

その理由は、持続皮下注射や、持続静脈注射のルートは疼痛緩和だけでなく、呼吸困難などの症状緩和も可能となり、有用性が高いからです。また、その他の薬剤も点滴を使っています。

座薬はよほどでない限り使いません。なぜなら、座薬を投与するためには、患者さんの肛門から入れなければならず、終末期の患者さんにとっては、体位変換などの行為が苦痛を伴うものになるからです。

在宅でも、できるだけ、ホスピスや病院で行っている方法で、患者さんの症状緩和をしてほしいと思っています。それでも「在宅では病院のようにはできないよ」と言われる在宅医の先生方もいることでしょう。

ところが、最近発売された新しい薬剤や機器を使うと、症状緩和をとても簡便に行うことができるようになったのです。それは、次の3つの方法です。

1番目は、ジクトルテープ®︎を使うことです。

これは、Nsaidsの貼付薬です。がん性疼痛に使えます。これを推奨する理由は後程お話します。

2番目はク―ディックエイミーPCA®︎です。

これは、オピオイドなどの皮下注射に使えるシリンジポンプです。細かな設定が可能で、とても軽量です。患者さんが首や腰から下げて移動もできます。これは優れモノだと思います。

3番目が、皮下点滴です。

これは特に新しい方法ではありませんが、在宅ではこの方法だと静脈ルート確保は必要なく、安全に点滴ができます。必要な薬剤の投与も可能です。

在宅で最期まで過ごしたいがん患者さんには、ジクトルテープ○R、ク―ディックエイミーPCA○R、それと皮下点滴。この3つがあれば、本当に在宅で最期まで症状緩和ができ、在宅での看取りが可能になると私は思います。

それでは、具体的に詳しく見ていきましょう。

有用な方法①ジクトルテープ®︎

先ほどもお話しましたが、Nsaidsの貼付薬が世界で初めて発売となりました。

久光製薬から発売となった、ジクトルテープ®︎がそれです。

Nsaidsの内服薬は数多くありますが、点滴はロピオン注®︎しか日本では使えません。しかもロピオン注®︎は、脂溶性なので、皮下投与ができないのです。

内服できない患者さんにNsaidsを投与するためには、今までは静脈注射しか方法がありませんでした。しかしこのジクトルテープ®︎は皮膚に貼付することで薬効を発揮してくれるので、非常に手軽にNsaidsを投与できるようになったのです。

ジクトルテープ®︎75㎎を2枚貼付し、1日おきに張り替えることで効果が発現します。合計で3枚まで増量可能です。

しかし、注意点があります。

1つ目は、ほかの貼付剤と同じように、ゆっくりとしか血中濃度が上がらないことです。即効性の期待はできません。7日目で期待する薬効が得られますが、3日目くらいから効果のある人もいるようです。

2つ目は、皮膚からの吸収なので、血中濃度に個人差があることです。メーカーからの情報によれば、成人男性でジクトルテープ®︎を3枚貼付した時、ボルタレン錠100㎎、すなわち4錠と同じ力価なのだそうです。

2枚で、ロキソニン3錠程度と思っていただくと良いようです。終末期の患者さんは皮膚の状態が大きく変化しているので、健康な人に比べ吸収量もかなり変動があり、量の調節が難しいことは知っておく必要があると思います。

3つ目は、貼付した時、アレルギー反応の出る人がいるかもしれないことです。メーカーによれば、数%ということですが、かく言う私が貼付してみたところ、赤く腫れあがってしまいました。

全く何も症状が出ない人も多いのですが、人によって個人差がありますので気を付けてください。副作用として、胃粘膜障害は、内服よりも少ないですが、腎機能障害は変わりはありません。

以上、このような点に注意しながら、ジクトルテープ®︎を使用してください。

有用な方法②ク―ディックエイミーPCA®︎

今までは、在宅でシリンジポンプを使用するときには、大気圧を利用したタイプをお勧めしてきました。以前の記事で詳しく説明しています。

ところが最近、超小型マイクロポンプを搭載した、新しい携帯型ディスポーザブル注入ポンプである、クーデックエイミーPCA®︎が発売されました。

非常に軽量で、しかも薬の量の細かなコントロールもできるようになりました。コントロールや輸液状況の確認はすべてスマートフォンのアプリケーションにより、専用の通信モジュールを介して行います。個々の部品について説明します。

aがスマートフォンアプリケーションです。アプリを取得し、スマホで操作します。ただ現在はandroidのみで、iPhoneで使えないことが難点です。今、iPhone向けに開発中だそうです。

bは専用通信モジュールです。

cが本体です。とても軽量です。

dがPCAスイッチです。患者さんが痛いとき、プッシュしてレスキューできます。

このポンプの利点は5つあります。それぞれ説明します。(資料提供は志都美薬局のホームページから)

1つ目は、薬の充填からプライミング終了までの時間が大幅に短縮し、より迅速に提供可能になったことです。しかもディスポーザルですので安全です。以前の空気圧式のシリンジポンプは、薬の充填に数時間かかっていました。

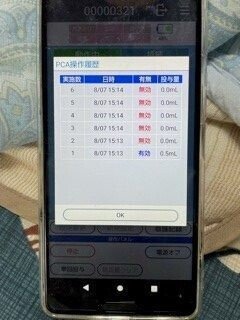

2つ目は、スマートフォンのアプリで患者さんの病状に合わせて、流速やPCAの流量、ロックアウトタイムを細かく決められるようになったことです。

3つ目は、患者さん・ご家族がワイヤレスでPCA投与可能となりました。

4つ目は、スマートフォンの画面で、医療者がPCA操作履歴を時系列で確認可能になりました。

5つ目は、スマートフォンに痛みの程度が記録可能になりました。医療者が、遠隔でも患者さんの今の痛みの状態がわかるようになりました。

本体は現在約20万円だそうですが、在宅でこの機械を使うと保険適応も取れます。奈良県では、在宅薬局である志都美薬局さんと、さなえ薬局さんがいち早く取り入れており、私も一緒に在宅に広げていこうと思っています。

有用な方法③皮下点滴

在宅においては、皮下点滴は水分補給の目的のほかに、薬剤の投与方法としても適しています。夜間の睡眠確保、せん妄時の薬剤投与、さらに間欠的鎮静にも皮下点滴は有用です。

皮下点滴についても、先ほど紹介した記事でお話ししていますので詳しくはそちらをご覧ください。

以上、ジクトルテープ®︎、ク―ディックエイミーPCA®︎、それと皮下点滴について各々お話してまいりました。

これらを駆使して、最後まで在宅ですごしたい患者さんの希望をかなえてあげてください。また、不明な点がありましたら、いつでもコメント欄でのご質問をお待ちしています。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

私は、緩和ケアをすべての人に知って欲しいと思っています。

このnoteでは緩和ケアを皆様の身近なものにして、より良い人生を生きて欲しいと思い、患者さん・ご家族・医療者向けに発信をしています。

あなたのお役に立った、と思っていただけたたら、ぜひ記事にスキを押して、フォローしてくだされば嬉しいです。

また、noteの執筆と並行してYouTubeでも発信しております。

患者さん・ご家族向けチャンネルはこちら

医療者向けチャンネルはこちら

お時間がある方は動画もご覧いただき、お役に立てていただければ幸いです。

また次回お会いしましょう。さようなら。

ここまでお読み頂きありがとうございます。あなたのサポートが私と私をサポートしてくれる方々の励みになります。 ぜひ、よろしくお願いいたします。