「ことばの学習」実践からみる聴覚障がい児の学び#1

まず最初に話すのは、こちら。小学5年生の子どもとの初めて授業をした1〜2ヶ月の授業テーマを話したい。

●果物、野菜、乗り物、文房具や家具、家にあることば

●家族構成、学校教育、仕事で出てくることば

このカテゴリーそれぞれにあることばの絵を示すことで、子どもは視覚的に正しく答えられるか。小学1年生だと思って教えるところから始めた。ところが保護者の不安にあったように小学5年生なのになんと指文字で全て表現するという実態であり、伝える時間が長いのだ。これは会話も大変であり、かつ助詞もない。ことばのつなぎ合わせのような感じで話している感じということが分かった。教えているお子さんを今後、Rさんとする。

Rさんは、人工内耳であり少し発音が掴めるところもある。しかしこれがことばとしてうまく表現出来ることが苦手で一つ一つの言葉は指文字で表現しようとすることがある。私は指文字を必死に読み取っていくほどの集中力があった。これは将来的にまずい。少し手話言語を広げて話せることや、助詞がないので意味を理解しながら、文で短く表現出来るようにすることが必要なんだとすぐ分かった。

例えば、果物の説明で問いかけるとRさんはこう言った。

土/作る/実/お店/買う (※全て指文字でことばごとに区切ってジェスチャーで表現するような話し方で伝えていた)

これを日本語で考えると、「土で作った実があり、これをお店で買うことができ私は、それを食べている。」という理解を伝えたかったということなので、私が問いかけている果物の説明の正解ではなかった。Rさんの答えは、果物はどうやって食べるの?どこで買うの?というやりとりが前提になるわけであり、会話が成立出来ていなかったということになる。

ということなので、一歩一歩下がって階段のように段階別でどう身につけていくべきか。考えてみると以下の通り。

《STEP1》ことばの絵を並べてグループ分けしてみる。

《STEP2》育ち方や天候の特徴、種類を知る。ここで指文字から手話言語を教えて、一つ一つの形を表現することを知る。 《STEP3》育ち方で同じ共通点がある。食べ方に共通点がある。という色々な発見を知る。 《STEP4》ことばを手話言語で頭の中のイメージから描いてみる。これを相手に伝えるように穴埋めで書記日本語のやり取りする。

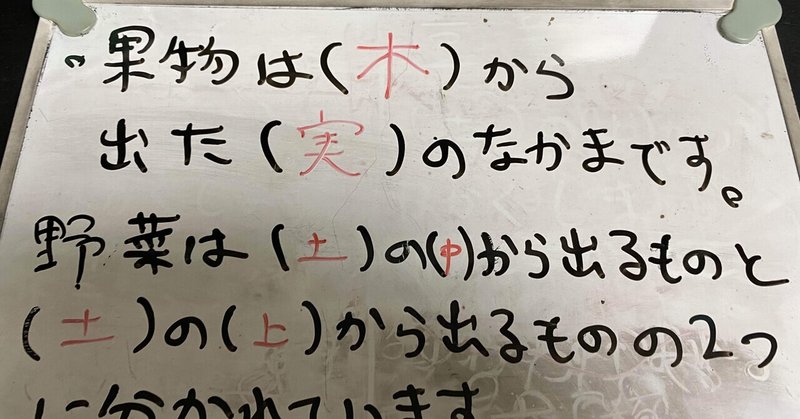

このように【例:果物は( )から出た実のなかまです。】が分かれば、これは例えば、りんご・バナナ・・・というように育ち方から見て分かるように説明できることを知ることができたという一歩成長する評価につながることがまずはとりあえず、この道筋に慣れることがゴールである。

という風に野菜も、乗り物も・・・とカテゴリー別にSTEP1〜4の繰り返しを時間かけて教えることによって指文字で表現することから手話言語で文を作るということが自然に多くなっているように見られた。

指文字というのは書記日本語でいうと、アイウエオ〜というのでこれでは意味が理解していないままで話している感じになる。だから手話言語の大切さとは、手話表現に意味が色々あって、場面や話す内容によって色々な表現があるという引き出しを増やしてあげることがきこえない子どもには小さい頃からの積み重ねが必要なんだと思っている。

小学5年のRさんの場合、きこえる先生が手話がぎこちない。指文字を多様に使っていた中で授業を受けていたと保護者から聞いたので私自身ちょっと残念に感じた。でもこの授業実践を通して手話言語を使って豊かに自分の言いたいことを表現出来るように変化したことが見られ、現在指文字で表現することの回数が減ってきた。長期的に見通しをもって取り組んできたことの成果がわかりやすく出ているので、保護者からもよくなったという好評の声を頂いたことで少し、役に立てて良かったと思っている。

というように小学一年生の子どもも同じ授業実践に取り組んでいる最中である。少しでもことばの引き出しを出すためには、絵から始めてみるというSTEP1〜4をもう少し吟味しながら聴覚障がい児童生徒が主体的に理解できることの手立てを今後も追求していく。