ロイロノートの授業を考えてみた①

ここで挙げる内容は、私が勤務するときに一度実践したある研究授業のために準備し温めてきた教材及び授業スタイルを伝えていきたいと思っている。先日の投稿(「GIGAスクール構想に思うこと」)で伝えたように今後、児童生徒にはICT活用する新たな授業環境において学ぶことに恵まれてくる時代になろうとしている。筆者は、提唱する以前から教職員の指導方法は古過ぎてつまらない。飽きてくるので楽しいことをやるためにはタブレット端末というこのICTをもっと積極的に活用できたらいいと密かに願っていたわけである。

そこで、大学3年目のときに見つけたのがこのアプリ「ロイロノート」である。これについて、概要は以下の通り。(HP「ロイロノート」実践事例紹介ページ https://n.loilo.tv/ja/より引用)

◆ 資料準備と配布・回収にかかる手間の節約

講義資料を学生個人のスマホに送信するため、資料を紙に印刷して配る必要が無くなりました。フィードバック用紙の回収も学生のスマホから手早く送信できます。受講者が150名以上のこの授業でも、以前より配布・回収の時間が大幅に短縮されました。

◆ 双方向授業で学生の主体性が向上し「聞く人」から「発信する人」に

元来の一斉講義では教師の発信力は強い半面、学生は「聞く人」になりがちでした。ロイロノートは講義を聞くだけでなく、自分の意見を発信できるようになりました。学生からは、講義内で自分の意見が反映されることもあり講義に出席し甲斐があるという声もありました。

◆ 授業内で行える学生同士の意見の共有化

ロイロノートでは教師と学生の対話だけでなく、学生同士が意見を共有することもできます。学生が他者の回答を自分の回答と見比べたり、他者の意見を閲覧できます。発言は恥ずかしいけれど、ロイロノートなら意見を出しやすいという声もありました。

◆ 個人のスマホから授業のフィードバックを簡単に

アプリを開けば過去の授業資料を一覧できるため、欠席した学生も資料をチェックしやすくなりました。さらに過去の提出資料もアプリを通して手元に残るため、前回までの授業で何を学んだかを学生自身がすぐ確認できます。

このような便利なアプリケーションソフトが今や全国の小中学校や教職員研修、塾関係者などの多くが利用されている現状である。コロナ禍の影響によって、オンライン授業を強いられなくなってしまった昨今では急成長し、研修会でも数多く実施されてきたという情報がある。私は、この盛り上がりがある以前に早く出会っている。そして5年目のときに授業「著作権」において、試しに実践する機会があったことを紹介したい。

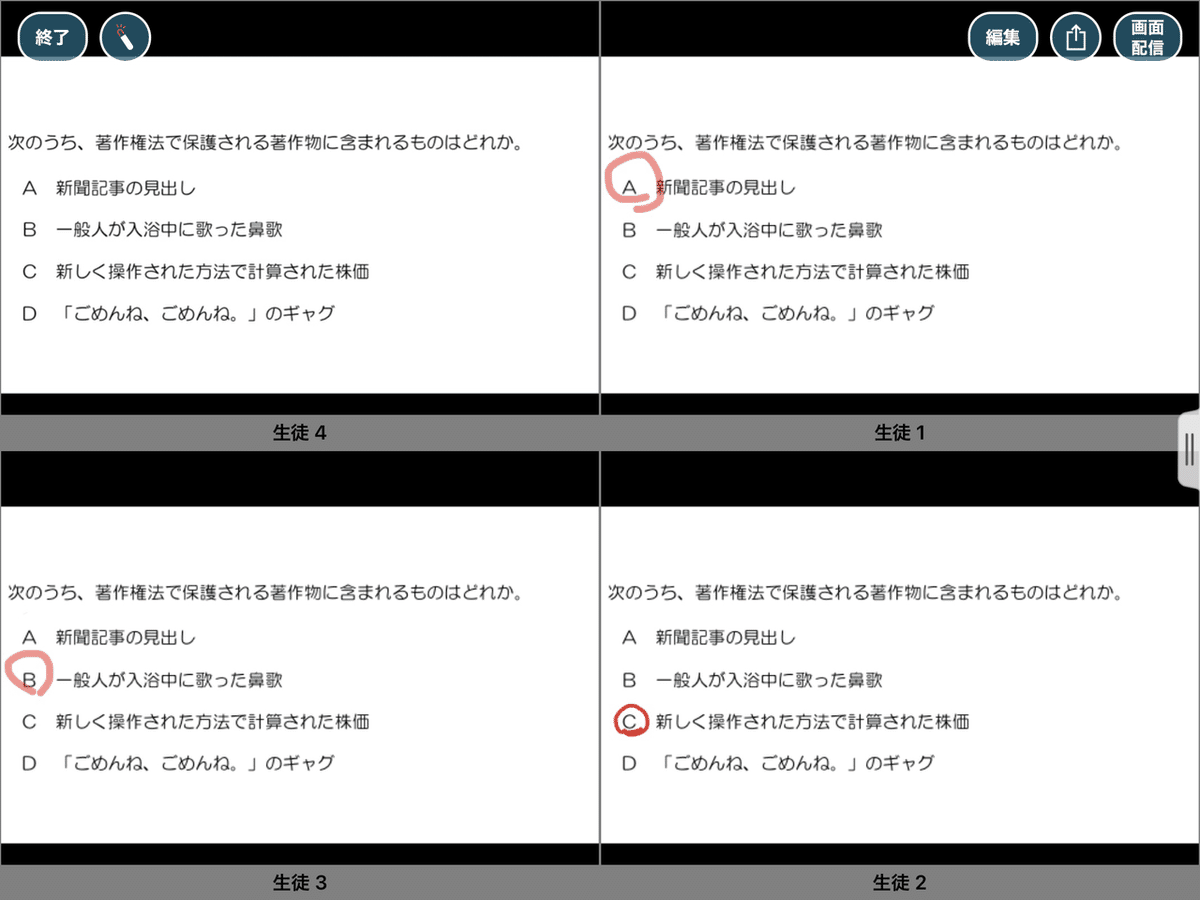

これは教員が作成したPPTスライドを掲示するだけの授業スタイルから、生徒に回答を記入して画面共有しながら、教員が解説して内容を理解しようとする流れである。(教師側の操作画面で、生徒に掲示したい課題などがある場合は「送る」アイコンより指定された生徒に共有することができる仕組み)

このように生徒それぞれが問題に取り組み、「提出箱」アイコンに送ることで教師側の操作により画面に一斉表示されみんなの解答を比較しながらかつ答え合わせもスムーズに行うことが出来る。このように取り組むことで、生徒は他の解答を聞き、学び合うという姿勢が作られるようになるという。

今回は、著作権の授業で実践したわけだか社会科の授業ではある課題を掲示して、生徒同士で調べ学習やディスカッションにも活用できるし、数学なら計算式の説明などで他の生徒の解き方を知ることで間違いをどのようにするのか。ということも考えさせる機会になる。非常に「ロイロノート」にある機能というのは便利である授業支援ではないかと私は考える。

本来ならば、もう少し何度か実践を積み貸せておけばまだ違った発見があり、そして情報科の授業だけではなく社会科の授業の中でもまた自立活動の授業でも幅広く活用していきたいという構想を練っている筆者である。それだけに授業機会がなかなか恵まれずに、●●●●を受けており怒りしかない。そして現場を見ない教育委員会には復帰の見通しもなく、デタラメな情報共有という厳しい現状において苦しみは一生抱えている私である。

それでもロイロノートについては個人的に今後もYouTube動画だったり、様々なところから活用実践例を学び、自分のもっているタブレット端末にもアップデートしつつ、方法を慣れていきたいという自己研修に研鑽しているところである。早速、具体的に伝えていくのは後日に続きたい。