「写仏」普及へ心血注いだ安達原玄さん 独学で拓いた業績と遺志は引き継がれて活動展開

はるかに富士山を望み、南アルプスの山々が連なり、八ヶ岳の懐に抱かれた山梨県北杜市清里。まさに大自然の一角に仏画美術館がある。仏の姿を写

す「写仏」の普及に心血を注いでいた安達原玄(本名・秀子)さんが1995年、釈迦の誕生日4月8日に美術館を開館した。館内の仏画や曼荼羅図はす

べて玄さんが長年かけて制作した苦心作だ。それから20年の歳月が流れた2015年3月9日、玄さんは不帰の人となった。しかしその遺志は、息子の嫁、安達原千雪さんによって引き継がれ、仏画美術館は、現在も唯一無二のいやしの空間として立地し、安達原さんが2004年春に立ち上げたNPO法人「曼荼羅 祈り写仏の会」は、全国的に活動を続けている。

曼荼羅や菩薩など仏画に囲まれた癒しの空間

私がこの仏画美術館を初めて訪れたのは1999年秋のことだ。飛天が描かれた美術館の門をくぐると、2メートルの 「仏足石」 が置かれていた。お釈迦

様が富士山に向かって世界の平和を願う、という趣旨だとか。館に入ると、もの静かで幻想的な音楽が流れ、香がただよい、季節ごとの草花がいたるところに飾られていた。2階の広く開かれた窓からは、八ヶ岳の田園が広がり遠くに富士山が望める。しばし日常の煩わしさを忘れ、心が安らいだ。

館内で目を引いたのは、天井や床に置かれている4.5メートル四方にもおよぶ曼荼羅図だ。紺紙金泥や極彩色の胎蔵界と金剛界の曼茶羅に圧倒された。

さらに五大尊や釈迦仏画、 大乗仏教で説かれた様々な菩薩、 明王などの尊像画を含め約50の大作が並び壮観だ。作品以外にも、生きる人たちの喜びや悲

しみなどを表現した世界各地の面(コレクション7~800点)や、 風土にちなんだ仏像など、 仏の世界に通じる置物が随所に展示されていた。

私がこの館を訪れるきっかけは、まさに仏縁といえる。当時、朝日新聞社の企画部に在籍していて、特別展「シルクロード 三蔵法師の道」を東京都美術館で開催中だった。三蔵法師に関する年譜や地図、説明パネル、様々な装飾物などを引き取りたいとの申し出があったからだ。

展覧会の終了後は廃棄されることになっていただけに問題はなかったが、引き取り先を確認しておく必要があった。それ以来、安達原玄さんの存命中は、ほとんど毎年のように清里を訪れ、美術館の空間に身を置いた。超大作の仏画作品に魅了される以上に、ふくよかでおおらかな表情の玄さんの人柄に惹かれた。そして主婦から一念発起し、女性では初めての仏画師といわれる玄さんの生き方に興味を抱いた。三蔵法師のお引き合わせかな、と思った。

2001年には、夏休みで霧ヶ峰に行った際も立ち寄った。特別企画展として、山梨の写仏教室の教え子たちが描いた「玄奘三蔵法師求法の道」展が開かれていたからでもある。1999年の特別展の時に使った写真パネルや年譜なども活用されていた。この日は名古屋からも写仏生多数が、バスで来観していて、交流できた。

2005年夏にも清里を訪れた。東京から来たという若い男女が仏のぬりえをしていた。数日前には身体に刺青をした男性数人が、時間をかけて仏画に見入っていたという。開館して丸10年を過ぎ、意外な客もしばしば見受けられるようになったそうだ。屈強な若者が瞑想したり、仏の絵に取り組んだりと、来場者の感想ノートには「とても落ち着いていやされました」「生きる勇気がわいてきました」といった文章が綴られていた。

母への供養と人生を問い、独学で極めた写仏

安達原玄さんは1929年、山梨市の笛吹川のほとりで6人姉弟の次女として生まれた。祖父が生糸工場を経営していたが、昭和の大恐慌のあおりで倒産。さらに幼少時、遊んでもらっていた女工さんから結核に感染し、一時隔離されて過ごすことに。父は家庭的な人ではなく、後に再婚する。人間不信が芽生えた青春時代だった。

気丈な母は、女手で長女を女学校に行かせる。祖父の借金の取り立てにきた人が「女学校に行かせるくらいなら返金を」と迫ると、母は「借金は必ず返します。でも子供の教育は今でないと……」と懇願した。その熱意に心を打たれた借金取りは、証文を置いて帰ったというエピソードも。

母は32歳で亡くなった。死の床で「あなたたちを信じていますよ」との言葉を残し、ローレライを口ずさみながら旅立った。末の弟は1歳と2ヵ月。玄さんは12歳だったが、女手で働きながら6人もの子育てをした母の生きざまを心に深く印した。

「人に頼るな」が、生前の母の教えで、自分自身で生きていかねばならないと自覚した。姉と2人で妹弟の世話をしながら、女学校を卒業することができ、23歳で結婚した。嫁いだ3人の姉妹は協力し合って3人の弟たちを大学に行かせた。母の願いを引き継いだのだ。

やがて高度成長期に入り、設計技師だった夫は全国を飛び回っていた。アパート住まいからスタートし、初めてのマイホームはお金を工面してアパートを建て社員寮に貸し、1円でも安い野菜を求めてスーパーへ行き、寮生の食事を作り、その収入で自宅を建てたと聞く。玄さんは合間の時間をぬって、平家物語や万葉集など古典文学から老荘や孔子を読み、仏教書にたどりついた。深夜、一人で過ごしていると、次第に「生きるってどういうことか。自分とは何なのか」を考えるようになったという。

そして始めたのが般若心経の写経だ。母の供養を願って1000巻をめざしていたが、600巻まで進めた頃から、気づけば仏さまの姿を描いていた。母の教えで貧しさと困難を乗り超えて築いた生活の安定だったが、心の平安を実感できなかった。何をどう描いていいか見当もつかないが、描いていくと清々しくなる体験をした。30歳の頃、単身赴任の夫に洗濯物を届けての帰路、京都の博物館で神護寺の《高雄曼荼羅》を見た。「雷に打たれたような衝撃が走った」。華麗で荘重、神秘な世界に触れた思いがした。そして胸のあたりにいつも抱えていた得体のしれない冷たいものが温かくなって体中を巡っていった。

「私と同じ人間の心と手が、こんなすばらしい細密画で、この世を包括した宗教世界を描いたのです。人間不信や生きることへの不満な思いを抱いていた自分の小ささを痛感しました」。玄さんは感激し「自らの手で曼荼羅を写すことで曼荼羅に描かれた真髄を体得することができるかもしれない」と決意した。

曼荼羅は、804年に真言密教を学んだ空海が帰朝の時に持ち帰ったと伝えられている。諸仏、菩薩、神々を網羅し、悟りの世界や仏教の哲理を図解したもの。難しい経文だけでは理解がかなわない部分を図の助けを借りて布教に役立てようと意図されたのであろう。

曼荼羅の世界に魅せられたからといって、それを描くとなると至難なことだ。曼荼羅図は寺院の本堂内陣の奥深く仏像の背後に架けられており、拝観者にもよく見えない。時折、仏教美術展などで見ることが出来るが、作品の保護のため照明が落とされつぶさに観察できない代物だ。

「西遊記のシルクロード 三蔵法師の道」展では、当麻寺に伝わる国宝の「当麻曼荼羅」の借用が実現しなかったものの、薬師寺、興福寺、法隆寺から「法相曼荼羅」を借りることができた。法相宗の本尊である弥勒菩薩を中心に玄奘三蔵や慈覚大師などが描かれている。私は借用や展示の際に、間近に見る機会を得たが、見れば見るほど、深遠な世界に引き込まれる感じがした。

玄さんは仏画の知識は全くなかった。図書館や古書店を巡り、文献や資料探しから始めた。経済的余裕はなかったが、京都や奈良のお寺や美術館に何度も通った。原図を手に入れ、ドイツ製の比例コンパスを取り寄せた。描いては消し、消しては描き、毎日毎日デッサンした。

一方で、仏画を描くとなると、仏教の教えも学ばなくてはならい。紙は、筆は、金泥の溶き方は、何もかも試行錯誤の連続だった。この間、師匠を求め、仏画復元の第一人者だった宮原柳僊氏を訪ねた。氏とのやり取りは次のようなものだ。

氏は「なぜ仏画を描くのか。趣味か、それともプロになりたいのか」と問い、「プロになりたいとは思いません。かといって趣味というのでもありません。しいて言えば、命を懸けていきたいと思っています」と答えた。

次に「あなたはみ仏をどう思うか」と問われ、「生きている人の手、体から彫り出されたみ仏です。人間のすばらしさを究極につきつめていくところにみ仏はあると思います」と応じた。

さらに氏は「私は弟子は取らない。教えるものは何もない。あなた自身が見つけ出すものです」、「師は古画にあり。腰がギシギシいうまでその前に立ち尽くせ」と付け加えられた。

玄さんは心を決めた。生半可ではだめだ。古人も苦労して描いてきたのだ。私も自分の道を自分で歩こう。宮原先生を心の師として、これから師を求めることはやめよう。描くことしか、精一杯やるしかないのだ、と。

10年の歳月をかけ「高雄曼荼羅」を仕上げた。原寸大の完成品は、いま仏画美術館の天井に納まっている。その頃には、知らず知らず、手が体が心が写仏を覚え込んでいた。不動明王、菩薩、観音、飛天……。次々と作品が生み出された。眠ることも忘れ一心不乱に描いていると、筆の先に紫色の雲が漂うような錯覚もあり、自然に運筆がなめらかになった体験もあったという。

仏画展や手ほどきの本出版などで各地に普及

清里に美術館を開設するまで川崎市に住んでいたが、自宅に訪ねて来た市役所文化課の職員が、「(自分自身の祈りのために仏画を描いている、というと)あなたは傲慢だ。祈りというものは皆が手と手を取り合って初めて祈りというのだ。」頭を殴られたような衝撃だった。

「祈りを繋ぐためにも、あなたの仏画を広く市民に見てもらいましょう」と、展示会の企画を持ち込んできた。1979年に川崎市民ギャラリーで初めて「仏教美術曼荼羅展」を開くと、大きな反響を呼んだ。

仏画を通して祈りと感謝を―との「祈り仏画展」は、出身地の山梨県立美術館をはじめ岡山、鳥取、東京・渋谷、高知、横浜、高崎などで毎年のように開かれるようになった。海外でも1980年に川崎市文化使節として仏画指導してからは、イギリス、フランス、ベルギーなどを巡回した。こうして世界を知ることも大いに勉強になった。

鑑賞した主婦らから「ぜひ仏画を習いたい」との声が相次いだ。東京・銀座で写仏教室を開いたのに続き、自宅隣接地に建てていたアパートでも開設。各所のカルチャーセンターから相次いで講師の要請があり、写仏教室は最盛期40カ所以上を数えた。一時期、門下生が2000人を超え、月の大半教える忙しさだったという。

写経には古い歴史があり、多くのお寺で写経が行われている。玄さんが普及させた写仏とは、仏の姿を絵筆で写すことだが、仏の心や教えを筆や紙などを使って、自身の慈悲心に移す、いわば祈りの「行」だという。「できれば筆をとる前に心身を清め、花を供え、香を焚き、合掌してから始めていただきたい」。これが安達原流の「写仏のすすめ」だ。

玄さんは後進の指導のため、制作はもっぱら深夜になり、睡眠時間がわずか3時間の日々が続いたそうだ。こんな多忙の中、1988年には縦185センチ、横160センチの「涅槃図」の紺紙金泥屏風一双、その後は4.5メートル四方の胎蔵界曼荼羅や金剛界曼荼羅など彩色の大作に挑んだ。3メートル20センチの釈迦金棺出現図も完成し、新境地を拓いた。

釈迦の生まれたインドへ10数回、ネパールやチベット、中国、韓国、タイ、ベトナムなどへ旅を重ねた。各地の歴史を秘めた仏像との出会いが目的だった。インドでは広大な大地に沈む夕日の中を、古い塔にロウソクを灯す古老たち、頭に水瓶を乗せて行く娘さんの姿に、仏の道につながる原風景を見た思いがしたという。

玄さんの目は社会に注がれた。1981年には戦災犠牲者の鎮魂と平和への願いを込め、「大日如来」を描き、広島市に寄贈した。一人一仏の「万人が描く曼荼羅運動」を提唱し、1985年には写仏教室の生徒らの仏画展が川崎で開かれ、市民ら1838人の筆が入った。2001年には清里の美術館で、知的障害者らの仏画展を開く。「障害は個性であり、祈る心は普遍です」という玄さんの言葉どおり、個性豊かな作品が並んだ。

1985年に公開された映画『乱』(黒澤明監督)で、玄さんの描いた《阿弥陀如来》が使われた。この時はロケ地の山梨の富士山麓を訪ね、主人公の仲代達矢黒澤明監督と記念写真を撮っている。55歳の時だった。

専門家しか手がけなかった仏画模写を、従来にならいつつ主婦の視点で身近なものを用いて一般人にも広めたいと 、玄さんは本の執筆にも精力的び取り組む。わが国で初めての『写仏下絵図像集』(1~4巻)を出したのをはじめ、『写仏のすすめ』『写仏教室』『写仏巡礼四国八十八所』を、また画文集の『日常仏百態』『老いては子に従わず』(いずれも日貿出版刊)など20数冊にも及ぶ。

画文集『仏のはがき絵 喜びも悲しみも』(日貿出版刊)には、つれづれなるままに思い描いたはがきに、好きな言葉が添えられている。表紙絵には「ありがとう そんな人生でありたい」と綴られ、後書きには「仏陀の愁いは果てしなく、仏陀の言葉は永遠に失われず。曼荼羅は人間の心のイラスト図です。ここを訪れた人に自分自身の御仏と会話してほしい」と記されている。

玄さんの遺骨はガンジス河に、その遺志は継承

玄さんは写仏普及の拠点として、私営の美術館を建設することは大きな夢だった。それが実現すると文化活動も積極的に取り組んだ。横笛演奏者や現代音楽家を招いてのコンサートや、チベット宗教画の絵師の講演、天台宗声明などのイベントも行った

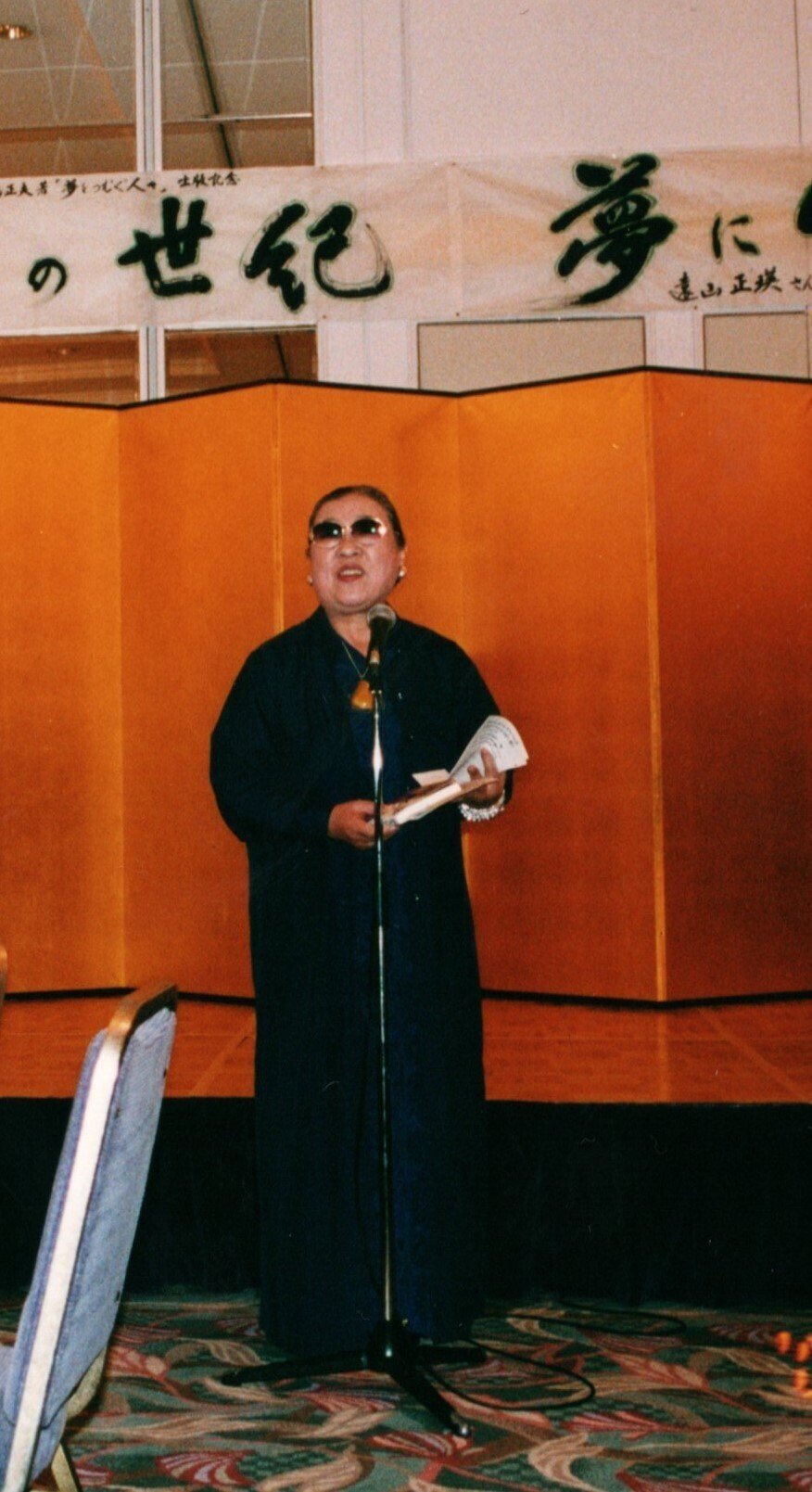

私も文化活動の講師として2度招かれた。2002年6月には、「夢を紡ぐ人生の旅」のテーマでお話しさせていただき、その後、玄さんとのトークでお互いの夢を語り合った。

2004年7月には、考古学者の加藤九祚さん(2016年死去)と「わが熱き思いのシルクロード」のテーマで対談の機会を与えられた。

私の著書『夢しごと』(東方出版刊)の出版記念の集い加藤九祚さ先生を囲んで記念撮影(2004年)が2000年大阪で開かれた際は、出席して挨拶をしていただき、2002年の『夢を紡ぐ人々』(東方出版刊)の出版の会が鳥取で開かれた際にも山梨から駆け付けていただくなどの交流を重ねた。

2005年に名古屋で開催された「愛・地球博」の中央アジア共同館に展示されていた大涅槃仏が、仏画美術館に納まることになり、翌年4月に披露の会が催され出向いた。タジキスタンのアジナテパ遺跡から出土した13メートル

の巨大仏(7世紀)だ。1300年もの時代を超え、右手を枕に微笑みの表情をたたえている。美術館にとって、玄さんの仏画とともに、素晴らしい展示物が加わった。

涅槃仏がきっかけに、写仏の仲間らとタジキスタンへ訪問した。国際交流と言えば、北杜市の姉妹都市であるアメリカ・ケンタッキー州から美術館の視察にやってきたこともあった。

2004年に発足した「曼荼羅 祈り写仏の会」には400人以上が入会した。2006年2月に喜寿を迎えた玄さんは、「写仏」活動に休む暇もない。孫弟子は全国に散らばっているが、山梨県下で5つの教室を受け持っていた。遠く長崎や徳島、福島などからやってくる約60人にも月1回、直接指導にあたっていた。受講生らとの海外ツアーも20回を数えた。そんな多忙な日々の上、手を痛めていたが、なおも毎日アトリエへこもる日々が続いた。

2011年の東日本大震災鎮魂のために、急遽釜石で「祈り仏画展」を開催した。布製の大仏画を海に向かって展示するとともに、写仏生らが水溶紙に描いた仏画や写経を海に流し供養した。

一時、第二美術館の建設構想を抱き、複数の候補地から用地も入手。全国の支援者らと「写仏の里 八ヶ岳まんだらミュージアム」の開館をめざしていた。手狭になって展示がままならない浄土曼荼羅図の大作を掲げたいといいう想いもあったが、「ここでは入館した方に浄土の世界を感じてほしい」の願いが込められていた。玄さん80歳の夢だったが、この「壮大な夢」だけは実現に至らなかった。

とはいえ安達原玄さんの一代で築いた業績の遺産は大きい。仏画美術館は2023年4月で開館28年となる。前年に看板や外壁・外塀など塗り替え、今年は、開館以来天井に配している《紺紙金泥両界曼荼羅(胎蔵界)》を28年ぶりに下ろし、修復作業に入っている。

玄さん没後、跡を継いだ千雪さんは「写仏の普及の使命を担う」という意識が強くなったという。玄さんから直接指導を受けた各地の講師や生徒さんらと、「曼荼羅 祈り写仏の会」や写仏教室の活動を続けている。 玄さんは生前、「私が死んだらガンジス河に流してほしい」との言葉を遺していた。千雪さんらは2018年の3回忌で、その遺志を叶えた。新型コロナが終息に向かえば、インドへ供養の旅をし、玄さんの灯した「写仏の火」が燃え続けていることを報告したいと聞く。

仏画美術館へは遠のいているが、玄さんの思い出は忘れがたい。いただいた大きな散華には「生きるとは自分を探す旅」と認められている。もう一つリビングに掲げられている色紙額には「春風のような微笑は幸のもと」と記さ

れ、美術館の涅槃仏のような、玄さんのような笑顔の観音様が描かれている。その額を見るたび、私の脳裏に玄さんが蘇ってくる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?