あくなき挑戦、備前・陶芸家の森 陶岳さん備前焼の神髄めざし85メートルの巨大登り窯

備前の陶芸家、森陶岳さんを知って、4半世紀になる。朝日新聞企画部に在籍していた時代に展覧会を企画して以来だ。その後もお付き合いは続き、火入れや窯出しの際は出向き、大阪や東京、奈良や岡山、輪島など各地でお会いしている。ただ新型コロナウィルスの感染もあって、ここ数年は電話で近況を聞いていた。しかし陶岳さんの作品は、年に数回訪ねる京都の相国寺承天閣美術館に常設展示されていて鑑賞している。備前特有の色合いの大きな甕の作品を見ていると、寡黙ながら大柄で重厚な陶岳さんの人柄と、85メートルという国内最大級の登り窯での作陶など、あくなき挑戦を続ける志が沸々と思い浮かんでくる。

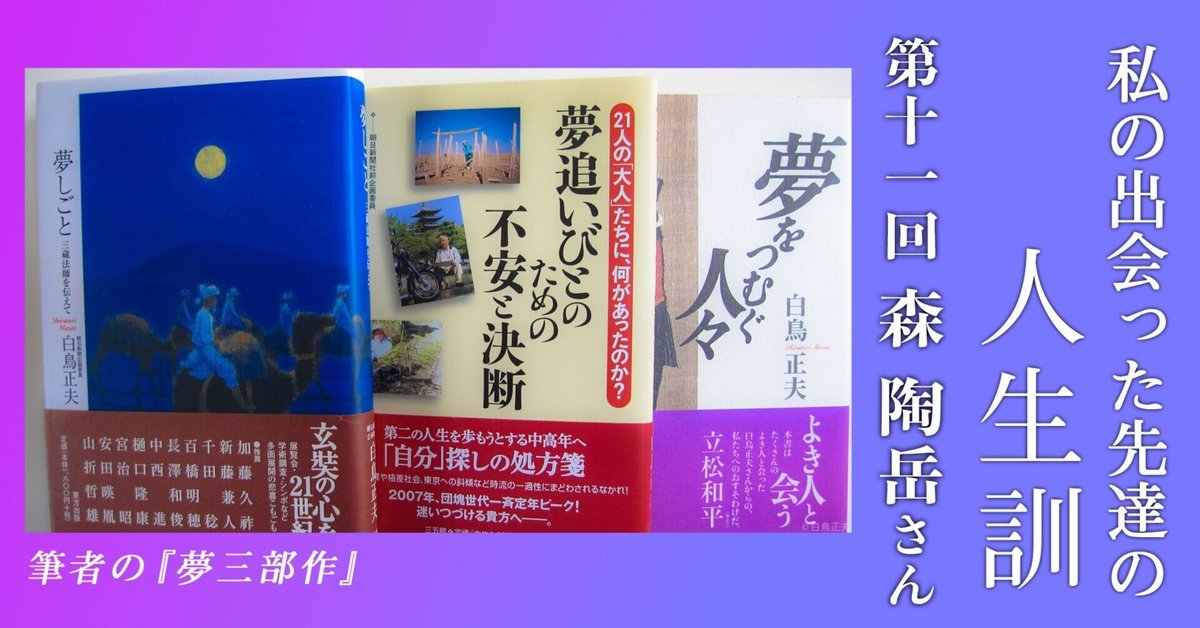

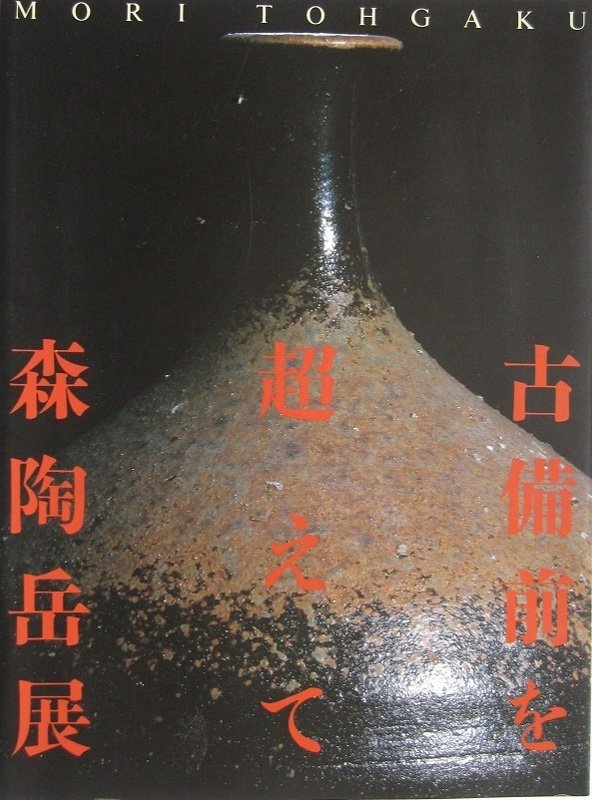

■「古備前を超えて 森陶岳」展を巡回開催

備前焼の里は、岡山と兵庫県の赤穂を結ぶJRローカル線の伊部(いんべ)を中心に広く散在している。小高い山裾に数多くの窯元があり、備前焼1000年、煙の絶えない町である。陶岳さんの窯は、岡山牛窓町長浜の寒風(さぶかぜ)丘陵の一角にあった。

私が陶岳さんに初めてお会いしたのは1997年の秋。当時、朝日新聞備前通信局記者から「すごい陶芸家がいる。ぜひ会いに来てほしい」との誘いがあったからだ。牛窓近くの邑久(おく)に、竹久夢二の生家があった。失礼ながら夢二にも関心があったので、寒風訪問となった。

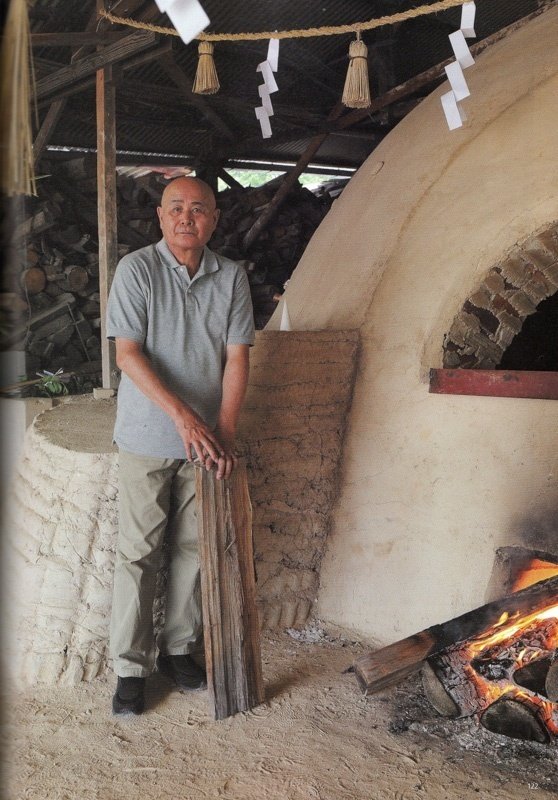

陶岳さんは174センチ、82キロの堂々とした体格の上、見事に頭を丸めた風貌で、ひと目でただならぬものを感じた。案内されたアトリエには、手造りという高さ1メートル以上の大きな甕が10数点も居並び圧倒された。宙を見ながら、土づくりのこと、ロクロを使わない成形のこと、これまでの試行錯誤のことなどをぽつぽつと語る陶岳さんの姿を、今もよく覚えている。

何より驚かされたのは、巨大な登り窯のプロジェクトを聞かされたことだ。すでに上屋が出来ていた。2001年夏から窯づくりに着手し、08年夏には幅6メートル、高さ約3メートル、全長85メートルの「おばけ窯」を完成するという。

陶岳さんの壮大な構想に感動した私は、展覧会の企画を進めた。「古備前を超えて 森陶岳展」を企画し、1999年9月の東京を皮切りに、約7カ月にわたって大阪、京都、広島、奈良で巡回開催した。初期から約40年間の代表作約100点を展示し、5会場合わせて5万人を超す観客を集めた。

展覧会のタイトルは、監修者の乾由明・元金沢美術工芸大学学長(2017年死去)が名付けた。大窯から窯出しされた表情豊かな褐色の肌、激しい玉垂れの力、多彩な玉虫色の窯変など存在感のある作品にふれ「古備前を超えて、まったく新しい美の世界を示している」と感嘆されたからだ。

■黄金の桃山陶回帰、大窯での焼成へ自信

陶岳さんは1937年、室町時代から続く備前焼窯元の家に生まれ、小学生の頃から自作を焼いて育った。岡山大学教育学部特設美術科を卒業後、中学の美術教師になるが、「やはり窯を焚いてみたい」との思いが強まり、25歳で作陶生活に入る。

無口でひたむきな人柄で、ストイックな姿勢は地道なやきものづくりに向いていたようだ。川砂をまぜたり、象眼技法を採り入れたりして、独自の造形を生み出す。1963年の第10回日本伝統工芸展で「備前大壷」が初入選、1969年には日本陶磁協会賞を受賞した。加守田章二、江崎一生らとの陶芸三人展など意欲的な作品の発表を続け陶芸界に頭角を現す。

しかし作れば作るほど、陶岳さんは自分の作品に満足できなくなるのだ。「400年も前に作られた古備前の存在感や、秘められたエネルギーをどうすれば現代によみがえらせることができるのか……」。陶岳さんは室町、桃山時代の古備前と比べて、自分の作品が焼き締めの点で見劣りすると悩んだ。

「桃山時代に作られ、何百年もたったものが、今もなお感動を与える。その源泉は何なのか」を問い続けることになった。その答えは「昔と同じような土づくり、成形、そして何より大窯で焚くしかない」という結論に達した。かつての備前焼は何人もの陶工が集まり、一つの大窯で作り上げていたのだ。

1980年に兵庫県相生市に築いた全長46メートルの大窯で初の窯たきをした。ここは土づくりから成形方法、窯詰め、窯焚き、焼成時間など一つ一つの工程をテストする実験炉ともいえた。

1985年以降は、備前須恵器の発祥の地、寒風に室町様式で半地下直炎式の全長53メートルの大窯を築き、ほぼ4年おきに焼成を繰り返した。試行錯誤の末、白い土味に黒い焼き上がりになったり、灰色の網がかかるなどの深みのある絶妙の窯変に「予想を超える色合いだ」と、大窯での焼成に自信を深めた。

備前焼は、古代の須恵器に源流を持ち、中世六古窯の一つで、釉薬(ゆうやく)を使わずに1200度もの高温で焼き締めていく様式を貫いているのが大きな特徴。平安末期から鎌倉初期にかけて、この素朴な味わいが茶人の好むところとなり、発展した。やがて大窯が築かれ数々の名品が生み出され、室町末期から桃山、江戸初期にかけ繁栄した。その後は、昭和初期まで低迷期が続くことになる。

黄金の桃山陶への回帰をめざしたのが金重陶陽だ。そして人間国宝となる藤原啓とその息子の藤原雄、山本陶秀らを輩出し、再び隆盛期を迎えた。イサム・ノグチや川喜田半泥子、加藤唐九郎が備前を訪れ作陶し、北大路魯山人をして「備前焼こそ料理を最高に生かすやきもの」といわしめた逸話も伝えられている。

こうした備前焼の神髄を究めたいとの思いから、試行錯誤を繰り返しながら、その手段において、もっとも大胆さと繊細さを持ち合わせたのが陶岳さんだった。だれもが試みなかった大窯による作陶の追究だった。

■「寒風新大窯」の火入れ、窯出しも視察

個人窯としては世界でも類を見ない巨大登り窯「寒風新大窯」は、全長85メートル、幅6メートル、高さ3メートルもあり、傾斜14度の半地下構造の直炎式登り窯だ。1970年代から研究を重ねて、ついに前人未到の大窯を完成させた。

かつての備前焼は何人もの陶工が集まり、一つの大窯で作陶していた。2005年から弟子たちと大窯時代の共同作業の仕組みを取り入れ、新窯の性能を確かめる空焚き(からだき)も成功させた。

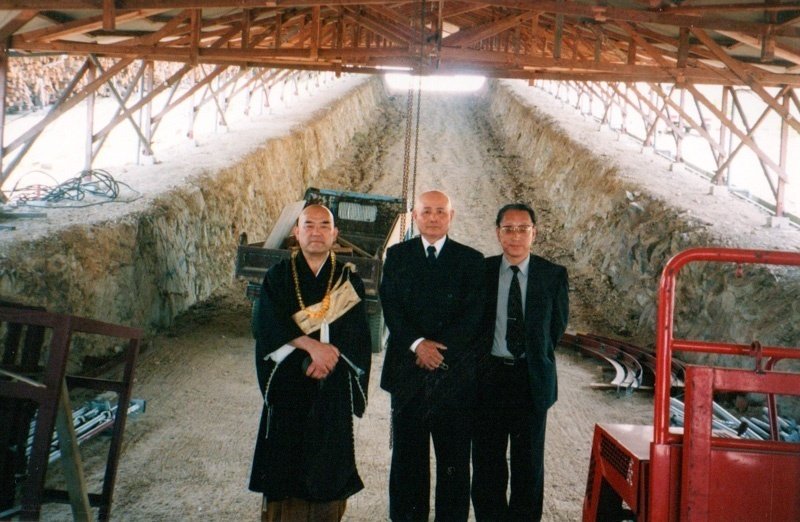

2015年1月4日午前10時から 初窯火入れ式の神事が行われた。祝詞や玉串の奉てんなどが営まれ、作業の安全と焼成の成功を祈願した。私も大阪から馳せ参じ、約150人が見守る中、神職から授けられた火を、陶岳さんが窯の焚き口に積まれた割り木に移すと、赤々とした炎が燃え上がった。

焚き口側に「うど」と呼ばれる焼成室から、窯の上部に向かって32の「焼き台」があり、窯の最上部に「けど」と呼ばれる焼成室が設けられていた。すでに空焚きや焼成試験を済ませており、1200度の高温を確認していた。

「新大窯」には、高さ1・65メートル、胴径1・4メートルもある「五石甕(ごこくがめ)」84個と四・三・一石甕など大小の甕や大壺など約100個が詰められた。この大甕には、一門がこの日に備えた花器や茶器など数千点が11回に分け窯詰めされていた。

火入れ式後、煙を窯に送り込む「くゆし」も終え、ほぼ約3ヵ月にわたって、薪約4千トンを焚き続ける。その後、同じく3ヵ月かけ自然にゆっくりと冷まし、夏ごろから年末にかけて窯出しされた。

構想から4半世紀、陶岳さんは「やっと長年の悲願であった大窯に火入れができました。しかし何が起こるか分からない不安もあります」と話す一方で、「長く人々の心に生き続ける歴史に残るようなやきものが生まれることを念じています」と抱負を語っていた。

最初の窯出しは7月末、一石甕2基が慎重に運び出された。中から2点を「取り出し、灰を取り除き水洗いをして確かめという。その日の共同インタビューに応じ、「大きな窯で焼いたサンプルが取れ、下地が出来ました。この下地をベースに新たなスタートです。実に画期的な成果を得られました」と声も弾んでいた。

翌月下旬、陶岳さんから「一度、見に来ませんか」との電話連絡を受けた。9月上旬に大阪の知人を伴って訪ねた。それまでに3分の2ほど窯出しを終えていて花入れや壺など5点を見せていただいた。まずはその色合いに驚いた。前の黒褐色とは打って変わった色合いの作品も。オレンジ色もあれば、うろこ雲のような文様の作品もあった。その窯変ぶりは、陶岳さん自身の想像をも超えていた。

その成果は、2016年2月に岡山シティミュージアムで「森陶岳大窯展」が開催し、披露された。展示室は広い空間で、甕や壺、大皿や花入などの作品が居並び壮観だった。「寒風新大窯」から窯出しされた《五石甕》はじめ大小約50点の作品が披露された。この後、翌月には「寒風新大窯 初窯記念 森陶岳展」が大阪・京阪百貨店でも開かれた。

巨大登り窯では、最高1200度まで上昇させ、107日間炊き続けた。弟子の作品を含め数千点の作品が生まれたが、過去には見られなかった独特の焼け色と窯変が現出した。工業試験場の分析による成分分析では「古備前」と同等の数値を示すなど、大きな成果を上げていた。

■地元の美術館で集大成の「全貌展」開催

森陶岳さんの陶業を回顧する「森陶岳の全貌展―あくなき挑戦の軌跡―」が、地元の瀬戸内市立美術館で2016年秋に開催された。初期・伊部での作品に始まり、相生大窯での作品、「寒風新大窯」の新作まで127点が前期、後期に分け展示された。

「全貌展」は、初期から現在にいたるまで作陶の軌跡を追い、東京・京都の両国立近代美術館、東広島市立美術館、敦井美術館、ほか個人所蔵作品などから代表作を集め、ほぼ時系列で展示していた。作陶人生半世紀、「古備前」の力強い味わいに魅せられ、進取の気性と魂を込めた作品群は圧巻だった。

(2016年9月、瀬戸内市美術館の「全貌展」会場)

初期の作品では、東京国立近代美術館から《広口砂壷》と《砂壷》(ともに1969年)、京都国立近代美術館からは《彩文土器》(1971年)はじめ、《大壺》(1966年)などが出品されている。いずれも備前焼特有の土味から醸しだされる力強さや優しさが表現されている。

また新潟県の敦井美術館が所蔵する名品《彩文大扁壺》(1975年)は存在感がある。豆田の砂土にベンガラの粗粒と泉南・和歌山の雲母を含み乾燥させ出来た作品だ。敦井美術館からは《蛇籠透彫鉢》(1973年)や《大舟徳利》(1974年)、《象嵌四方水指》(1976年)など、多様な作品が並んでいた。

先に触れた「古備前を超えて 森陶岳展」は、私が朝日新聞社時代に企画に関わった展覧会だが、この時出展した懐かしい作品も散見する。東京・京都国立博物館所蔵の作品をはじめ《芋徳利》(1986年)や、《砧花入》、《細口尻張花入》(ともに1999年)などである。

このほか《方形皿 5客組》(1983年)と《俎皿》(2005年)は、茶褐色や黒褐色の下地にお月さんのような白く丸い文様が鮮やかだ。日本陶磁協会金賞受賞作家展に出品した赤や青の色土練り込み銀やプラチナを使った《彩文鉢》(2008年)など、一見備前焼とは思えない多彩な作品がある。

「新大窯」で焼成した新作も前後期合わせ8点がお目見え。展示室の真ん中に堂々と置かれた《五石甕》(2015年)は高さ145センチ、胴径130センチもあり迫力満点。備前焼最大級の作品だが、灰が火に溶けて雪崩のように流れて玉垂れの模様も見事だ。五石甕は内側に小さな作品を詰め込み、「蓄熱用の器」として84基作られ、いずれも中に20点前後の小品が収められた。

この「全貌展」について、唐澤昌宏・東京国立近代美術館工芸課長は「森陶岳という陶芸家が行ってきたプロジェクトは、まさに確固たる素材とその素材を作品へと変容させる焼成を通して、やきものの本質を見据え、時代に即した新たな存在価値を探求する試みである」と、図録に記している。

■「古備前」の先にあるものへ挑戦は続く

「古備前を超えて」展後、陶岳さんは感謝のしるしに、「主催していただいた朝日新聞社へ大甕を贈りたい」との申し出を受けた。この作品は一時期、大阪本社代表室に飾られていた。

また私が取り組んでいた「シルクロード 三蔵法師の道」プロジェクトで懇意にさせていただいた奈良の薬師寺への作品寄贈の仲立ちもした。

「全貌展」の開幕前日、古備前の復活に取り組む陶芸家の陶岳さんに、瀬戸内市が文化向上に貢献したとして名誉市民の称号を贈った。周辺の3町が合併し瀬戸内市が2004年に発足してから初めての名誉市民の称号が授与されたのだった。市の選考委員会が、巨大窯で大甕などを制作した森さんを名誉市民に選定し、市議会が全会一致で議決した。

瀬戸内市牛窓町公民館で開かれた名誉市民表彰にも出席した。武久顕也市長が「これまでの森さんの歩みと挑戦は、市民に多くの勇気と希望を与えてくれた」と賛辞を述べた。陶岳さんは授与式後、「土と窯に人間が加わって、見えないものから見えるものを作り出すんだという信念は変わっていません」と、感慨深げに話していた。

これより先、1996年に山陽新聞社賞(文化功労)受賞し、岡山県指定重要無形文化財保持者の認定を受ける。2002年には日本陶磁協会賞金賞を受賞、2005年に文化庁長官表彰、翌年に紫綬褒章を受章している。紫綬褒章受章は、陶芸界からたった一人選ばれた。陶岳さんは「先人たちが積み重ねてきた功績のお陰です。これからも人の心に触れ、生きた焼き物づくりを続けたい。そして先人に一歩でも近づきたいものです」と謙虚に話していた。

宗教学者の山折哲雄先生を2006年に陶岳さんの窯にお連れしたことは、忘れられない思い出だ。「火入れをすると何日も24時間態勢で監視をしなければなりません。昼夜、3時間ごとの炎の管理です」との陶岳さんの話に、山折先生は「断食、断眠による炎のコントロールは煩悩を断つ修行です。窯焼きは一種の行ですね」との感慨を述べられていた。

この後、陶岳さんから火入れの際に神主を呼んでの神事や、窯の入り口にしめ縄を張っていることなど細かく説明された。山折先生は「火入れにしめ縄をはっているのは神の降臨を前提とする結界ですが、登り窯それ自体が一種の宗教的空間です。修行者が修行を通して仏と一体化するように、窯のなかでの作品も単なる土の塊から窯変の過程を経て芸術作品に変容するのですね」と語られたのは印象的だった。

陶岳さんからいただいた色紙に「一以貫之」という言葉が記されている。かつて古い備前焼に出合った感動から、様々な試みをしてきた自分の道を信じ作陶に取り組むという覚悟の言葉と受け取れる。めざすものは、古備前を超えるどころか、土と炎のなせる陶芸の神秘的な新しい世界を切り拓くことではないか、と思われる。

「寒風新大窯」を完遂した陶岳さんにとって、最終目的を達成した訳ではない。「心が動くやきもの」への永遠の課題に向ってのプロセスにすぎない。「古備前」の先にあるものへの挑戦はなお続く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?