現代アート界の “モンスター”が競演

筆を持てば自由自在、絵画だけではなく多方面で活躍する現代アート界の “モンスター”の展覧会を取り上げる。“彼方”村上隆は、世界の現代アート・シーンに巨大なインパクトを与えてきたが、今回は古都に乗り込んでの京都市美術館開館90周年記念展「村上隆 もののけ 京都」。京都市京セラ美術館 新館 東山キューブで9月1日まで開催されているが、国内で約8年ぶりとなる大規模個展だ。“此方” 横尾忠則の方は、絵画をはじめグラフィックデザイナー、版画家、作家としても活躍、ニューヨークで個展が開かれるなど今や「世界のヨコオ」。神戸の横尾忠則現代美術館で開催中の「横尾忠則 寒山百得」展は、東京国立博物館 表慶館で昨年開かれた画業40年超の巨匠によるオール新作の個展の巡回展だ。この2人のアーティストの異才ぶりや作品のスケールは会場で体感するしかない。

京都市京セラ美術館 新館 東山キューブの「村上隆 もののけ 京都」 古都を舞台に時空を超えた「新・村上ワールド」

村上隆が2000〜2001年にかけて企画した展覧会「スーパーフラットSuperflat)」は日本とアメリカの各都市を巡回した。展覧会とともに発表された「スーパーフラット宣言」は、現代美術シーンに重要な影響を及ぼした。

その考えは、日本の伝統的な絵画表現とアニメや漫画、ゲームに代表される大衆文化を結びつけただけでなく、戦前から戦後の日本人の感性の有り様や社会の様相、さらには資本主義経済や政治、宗教をもフラットに捉え、あらゆる手法を用いて創作活動全体に取り込むことで、多種多様な作品を生み出し、アートの価値や本質的な意味を問いかけるものだった。

そのキャリアは、欧米が事実上の規範となっている国際的なアートシーンに、日本から独自の視点で挑み、刺激を与え続けてきた営みであると言える。今回も、ふるさと納税制度を使った制作資金調達や、直前でのYouTubeチャンネル開設など、かつてない試みも盛り込まれている。

京都のプロジェクトは、村上が活動初期から深い関心を寄せてきた江戸時代の絵師たちが活躍し、今なお、あらゆる芸能と芸術が息づき交わり合う京都を舞台に、新たに描きおろした超大作をはじめ、代表的なシリーズ、国内初公開となる作品など、大多数が新作となる約170点で構成した、いわば「新・村上ワールド」となった。主に海外を中心に活動してきた村上にとって、2015~16年に東京・森美術館で開いた「村上隆の五百羅漢図展」以来の大規模個展で、東京以外では初めて。

展示で最も注目されるのは、大学で日本画を専攻し、日本美術史上の様々な意匠や芸術の在り方を参照してきた村上が「京都」という地で、改めて江戸時代の傑作と向き合い現代にアップデートしたという点だ。

© 2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

© 2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

展示は第1章「もののけ洛中洛外図」から始まる。冒頭いきなり今回の目玉作品でもある超大作《洛中洛外図》が目に飛び込んでくる。洛中洛外図とは、京都の市街(洛中)と郊外(洛外)の景観や風俗を俯瞰で描き出した屏風絵で、室町時代末期から江戸時代にかけて、数多く制作されてきた。なかでも国宝に指定されている岩佐又兵衛の「舟木本」と呼ばれる17世紀初頭の作品は傑作だ。

今回、村上は本作と向き合い、約3~4倍のサイズで全長13メートルに及ぶ村上テイストの《洛中洛外図 岩佐又兵衛 rip》(2023-24年)を生み出した。 洛中洛外図は美術館からの依頼を受け、取材と作画を担うプロジェクトチームが立ち上げられた。

かつての京都の街並みや人々の暮らしぶりが目の前いっぱいに広がる。間近で見ると無数のドクロが凹凸で表されている。一見、絢爛豪華で活気に満ちた本作だが、死やあの世の存在を著し、まさに「もののけ」の世界を描いている。 床一面には尾形光琳風の紋様が広がり、光琳や琳派の意匠を受け継いだ絵画も同室に展示されている。

© 2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

続く第2章は「四神と六角螺旋堂」。暗い八角形の室内に、東西南北の四方を守る四神(霊獣)、すなわち東の青龍、西の白虎、南の朱雀、北の玄武の巨大絵画が鎮座する。中央にそびえる鐘楼《六角螺旋堂》は、「京都のへそ」と呼ばれる「六角堂」が着想源という。生花の発祥地であり、その鐘楼は地震や台風、感染症といった京都の異変を知らせる機能を担っていたという。

金色のドクロの立体作品《竜等 Gold》に加え、足元のカーペットにもドクロ柄が配されていることにも注目したい。都が碁盤目状に築かれた平安京の時代、そして近代化を経て現在に通じる街並みが形作られた大正〜昭和、そして太平洋戦争を経て現在へ。この空間は京都に流れる時間を圧縮しながら、地震やパンデミックといった脅威に晒され続けてきた人々の祈りを現在へと接続するかのようだ。

続く

© 2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

第3章の「DOB往還記」では、村上が1990年代に

© 2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

© 2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

© 2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

生み出したキャラクターDOBを中心に、日本の伝統的な絵画からマンガ・アニメへとつながる平面性と、戦後日本の階級のない社会的文脈とを関連させた概念「スーパーフラット」に言及する。

©2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

©C)2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

第4章「風神雷神ワンダーランド」は、俵屋宗達や尾形光琳といった琳派や、曾我蕭白や狩野山雪ら「奇想」の絵師たちに挑んだ作品を展示。《風神図》《雷神図》(ともに2023〜24)のほかに、雲竜赤変図》(2010)は、自ら筆をとり蕭白の龍に挑んだ18mに及ぶ力作で、日本では初お披露目とな

© 2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

る。《ライオンと村上隆》(2023〜24)は、一面に広がる桜の花に唐獅子という華やかで過密な画面が面白い。

©2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

© 2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

第5章「もののけ遊戯譚」では、村上隆の最新トレンドを紹介。近年村上はデジタルファッションに特化したブランドRTFKT(アーティファクト)とコラボレーションするプロジェクトCLONE Ⅹを展開しているが、その一環となる作品が展示されている。《ヒロポン》(1997)、《マイ・ロンサム・カウボーイ》(1998)といった初期の代表的なフィギュア作品のキャラクターが、NFTアートの考え方を通して翻案され、絵画や立体としてアップデートされている。108点のお花が様々な表情を見せる《Murakami. Flowers Collectible Trading Card 2023》(2023〜24)は、トレーディングカードとして制作した作品を絵画作品として制作したもの。

©2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

最後の第6章「五山くんと古都歳時記」には、祝幕の原画である《2020 ⼗三代⽬市川團⼗郎⽩猿 襲名⼗⼋番》(2020)に加え、舞妓さんや五山送り火をモチーフにした新作など京都にちなんだ作品が展示されている。村上隆というアーティストの視点と手を通して、京都を舞台にした文化芸術の1000年を超える歴史が圧縮され、「いま、ここ」に編み込まれるような展覧会だ。

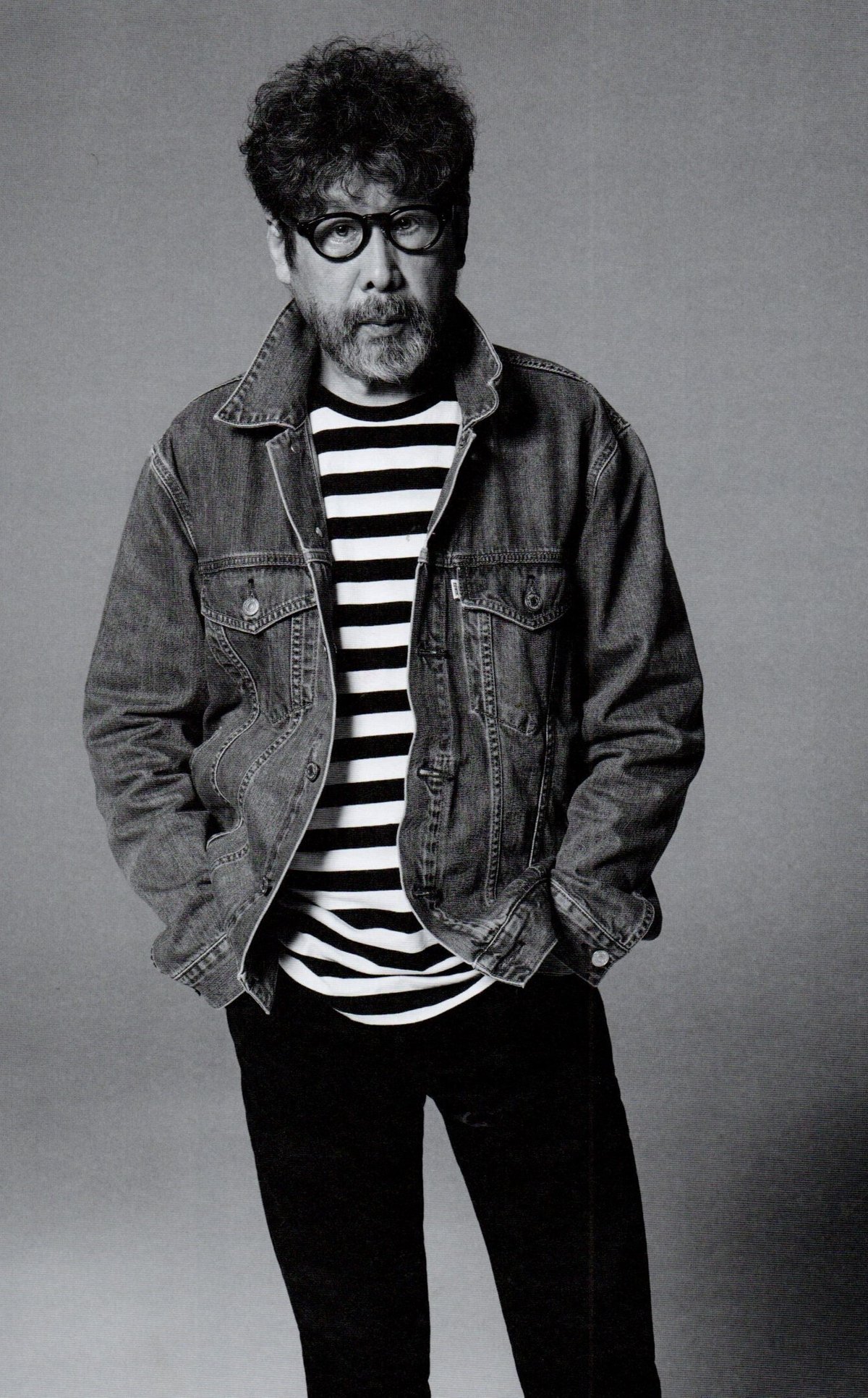

村上隆は1962年生まれ、東京都板橋区出身。1986年、東京藝術大学美術学部日本画科卒業後、自らの作品制作を行うかたわら、芸術イベント『GEISAI』プロジェクトのチェアマンを務め、アーティスト集団『カイカイ・キキ(Kaikai Kiki)』を主宰し、若手アーティストのプロデュースを行うなど、活発な活動を展開している。

国際的に高い評価を得ている現代美術家の一人とされていて、筆者も早くからその名前を知り、『芸術新潮』や『美術手帖』などで作品も見ていた。しかし国際的に有名になったアニメ、フィギュアなどオタク系の題材を用いた作品には興味を持てなかったが、著書『芸術起業論』(2006年、幻冬舎)を読んで、注目した。「芸術には、世界基準の戦略が必要である」とか「現代の芸術作品制作は集団でやるべきだ」、「芸術家の成長には、怒りが不可欠である」といった刺激的な持論を展開していたからだ。

ちなみに筆者は2016年に、森美術館の「村上隆の五百羅漢図展」と、同時期に横浜美術館の「村上隆のスーパーフラット・コレクション―蕭白、魯山人からキーファーまで―」展を鑑賞している。高さ3メートル、全長100メートルにも及ぶ超大型絵画《五百羅漢図》に圧倒されるとともに、並外れた蒐集スケールに、村上の聞きしに勝る人作品に大いに引き込まれた。京都の展覧会も村上ならではのスケールだ。ただ公立美術館の限りある予算のもとで妥協なき展覧会は最後となるかもしれない。

横尾忠則現代美術館の「横尾忠則 寒山百得」展

現在87歳、画業40年超の巨匠による新作102点

こちらは中国の風狂の僧「寒山拾得」を、現代美術家・横尾忠則が独自の解釈で再構築した新作102点を一挙初公開。現在87歳、画業40年超の巨匠によるオール新作の個展である。2022 年に開催した「Forward to the Past 横尾忠則 寒山拾得への道」展に続くもので、今回は 2021 年9月から2023年6月の間に制作された最新作がずらり並ぶ。

「寒山拾得」の舞台は中国浙江省天台山の国清寺。唐の時代、豊干(ぶかん)禅師はある日拾得(じっとく)を連れて帰ってくる。拾得の仕事は寺の厨の掃除であり、そこに残飯をわけてもらいに通ったのが近くの寒山という地に隠遁していた寒山(かんざん)だった。蓬頭に襤褸という出立ちで、突如走り出したりケタケタ笑ったりとおかしな振る舞いをしていたという。

(中国 元時代・14世紀、東京国立博物館蔵)

脱俗の振る舞いで憧れの対象となった伝説的な2人の詩僧は、高い教養を持つ文人にも関わらず洞窟の中に住み、残飯で腹を満たし、常軌を逸した発言をするなど、奇行が目立つ自由でエキセントリックな存在として知られる。中国禅宗においてはその脱俗の姿や振る舞いが悟りの境地であるとしてもてはやされ、寒山は文殊菩薩、拾得は普賢菩薩の化身であると神聖視されるようになる。

中国や鎌倉時代以降の日本で、寒山拾得は伝統的な画題として多くの禅僧や文人たちによって描かれ、江戸時代の奇想の画家・曾我蕭白(1730~81)の《寒山拾得図》は代表作になっている。

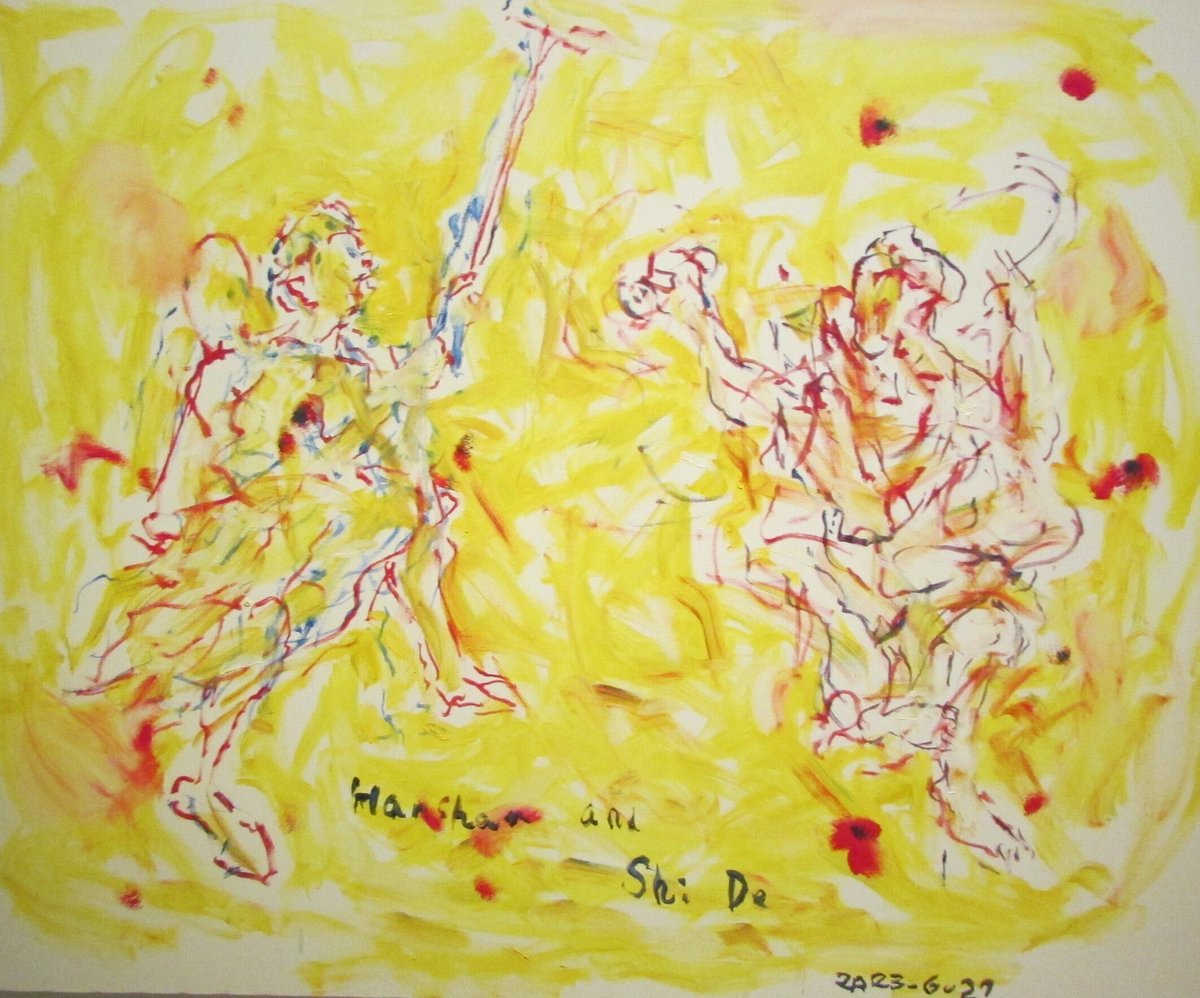

横尾は2019年、蕭白作品から着想を得て、寒山拾得をテーマした作品を初めて発表した。以降、形を多様に変化させながら「寒山拾得」シリーズを集中的に制作。新型コロナウイルス感染症のパンデミックの時期には、外界との接触を避けながら、まるで寒山拾得の脱俗の境地のように、俗世から離れたアトリエで創作活動に勤しんだという。その後繰り返し描かれた寒山拾得図はいまや 130 点以上を数える。

展覧会名である「寒山百得」は、はじめに横尾が寒山拾得図を100点描くという目標を立てたことに由来。「拾得」の名前に含まれ漢数字としては10を表す「拾」を「百」に言い換えたもの。80代後半の横尾がこれだけの量の絵を、しかもキャンバスの大きさは100号、150号ばかりで、短期間に仕上げたことには驚くばかりだ。

会場を回ると、解説のキャプションなどが一切なく、各作品のタイトルも制作の年月日のみで統一されていることに気づく。作風の変遷を見せたいという横尾の希望に沿って、原則として制作順に展示されている。

《2022-01-26》(2022年、作家蔵)には、一塊になってゴールになだれこむマラソンランナーの集団。カラフルなウェアやシューズ、たすきの色が背景の黄色とあいまって明るいお祭りムードをつくっている。一見すると寒山拾得とは無関係な光景のようだが、赤い髪の人物の首には便座がぶらさがり、ゴールテープもトイレットペーパーになっている。そうすると彼らのボサボサ頭も風に煽られてなのか、それとも彼らが寒山拾得だからなのか分からない。

特定のモチーフが一連のフェーズを形成しているケースも多く、たとえばそれは「赤い布」である。《2022-03-24》は赤い敷布の上でくつろぐ寒山拾得と女性が描かれているが、これは明らかに19世紀フランスの画家エデュアール・マネの名画《草上の昼食》のパロディーである。似たような構図で

《2022-05-01》があるが、こちらは同館が所蔵する国宝である江戸時代の絵師・久隅守景の《納涼図屏風》にそっくり。その数日後に制作された《2022-05-05》では、アラビアンナイトのように赤い魔法の絨毯に乗って楽しげに空を飛びまわっている。そして《2022-05-28》を見ると、今度はまるでハリー・ポッターの世界。それぞれで勝手に飛びたくなったのか、赤い絨毯からほうきへ乗り換えていた。

《2022-04-21》からは突然郷士ドン・キホーテと従者サンチョ・パンサのシリーズが始まる。《2022-04-23》は、マドリードのスペイン広場に立つドン・キホーテとサンチョ・パンサの像をモデルにしている。「Clear Light」シリーズ(1974)や《ネモ船長ピカソに遭遇》(2007)など横尾が何度もその作品を参照してきたギュスターヴ・ドレ(1832-1883)がドン・キホーテの物語の挿絵も手掛けていることから、寒山百得シリーズにおいて急に現れたように見えるこの2人のモチーフにも実は理由があるのかもしれない。

とにかく多彩な横尾の「寒山拾得」。絵本の挿絵に描かれた武蔵と小次郎がいれば、世界各地を旅する横尾夫妻。モネが写した踊る男女に、マネの代表作《草上の昼食》、シャガールが得意とした幸せな恋人たち。そして涅槃に入るお釈迦様もあれば、人数ももはや2人とは限らない。

横尾の作品は、時空を超えて、イメージからイメージへ寒山拾得は詩僧ということで、寒山は漢詩を記した巻物、拾得は寺の庭を掃くほうきを持つ姿が伝統的な表現だが、横尾は独自の解釈で巻物をトイレットペーパーに、ほうきは掃除機に持ち替えさせているなど現代的なユーモラスだ。さらに、トイレットペーパーからの連想なのか、2人はマルセル・デュシャンの《泉》を思わせる便器に座っていることも。

このように、横尾の寒山拾得像は次々にイメージからイメージが連想され、百面相のごとく変容する。アルセーヌ・ルパンやドン・キホーテに扮したかと思えば、水墨山水画で描かれるような巨大な山のような体や、AIやロボットをイメージした無機質で幾何学的な形態にも変貌する。

女装したり、二人で一つに融合したり、もはやどこにいるのか判別できないほど風景に溶け込んだりと、やりたい放題の「寒山拾得」。ただ横尾の誕生日に描かれた最後の作品《2021-09-03》(2021年、作家蔵は、曽我蕭白作品をもとに横尾が初めて描いた「寒山拾得図」に立ち戻っている。

横尾は1936年生まれ、兵庫県出身。1960年代に日本の前衛シーンやポップカルチャーを代表するグラフィックデザイナー、イラストレーターとして脚光を浴びる。唐十郎や寺山修司といった舞台のポスターを数多く手がけ、1981年のいわゆる「画家宣言」以降は美術家として活躍。

主題や様式にとらわれない自由なスタイルの絵画作品を第一線で生みだし続け、国際的に高い評価を得ている。近年では、自らのキュレーションによる「横尾忠則 自我自損展」(横尾忠則現代美術館、2019年)、500点以上の作品を一堂に集めた大規模個展「GENKYO 横尾忠則 原郷から幻境へ、そして現況は?」(東京都現代美術館、2021年)などが開催されている。

「寒山百得」展は東京国立博物館の巡回展であるが、現存作家の展覧会を開催するのは、同館の歴史上まれとのこと。時間も場所も大きさも実在も架空もお構いなしに駆け巡る、自由自在な寒山拾得の物語がそこにはある。80歳代にして新境地を切り拓いた横尾の自由な世界に触れてみてはいかがだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?