個人を通して見る近代東アジア─中国の石炭を日本に売ったイギリス人実業家─(吉井文美)

※ このnoteは「REKIHAKU 特集:いまこそ東アジア交流史」(2021年2月刊行)に掲載された特集記事の転載です。

個人の目を通してみる「外国」

わたしの専門としている日本外交史や東アジア国際関係史では、基本的に国家を軸として歴史を描くことが多い。たとえば、日本外務省やアメリカ国務省などの史料をもとに、外交官や政治家など政策決定者が何を考え、どのように国家間の外交交渉を進めたのかが考察対象となる。その場合、外交政策を策定するまでに国内の諸勢力の間で展開された攻防が考察に加味されつつも、日本外務省とアメリカ国務省など、二国間あるいは複数の国の間で繰り広げられる駆け引きが基本軸となって描かれる。これは外交史研究では王道ともいえる研究手法だが、国際関係とは必ずしも国家間で展開されるものでもない。

卑近な例で恐縮だが、わたしの夫はかれこれ三年ほどアメリカで仕事をしている。彼の職場はいわゆるリベラルなアメリカ人が多い地域に位置し、現政権には批判的な人々が多い(本稿を執筆したのは二〇二〇年九月)。わたしは日本で生活しているため、日本のニュースでアメリカの政策や大統領の発言などの情報を得るわけだが、彼が暮らす社会の人々のあり方と、日本からニュースを通して知るアメリカの国家像とは重なりあわないこともある。もちろんアメリカ社会自体が多様性に富んでおり、社会の階層化が複雑に進んでいるから、彼を通して見るアメリカ社会はごく限られたものでしかないのだが、わたしが日本で形成するアメリカという国家像と、彼が暮らす地域社会との間に感じる違和感は一考に値するように思われる。両者がなぜ、どのように異なって見えるのかを考えることで、アメリカという国を構成する社会の多様さに気づき、彼が暮らす地域の特徴を考えるだけでなく、彼/語り手自身がとらえた社会のありさまについても知ることができると思うからである。

前置きが長くなったが、こうしてわたしは外交文書から他国を見るだけでなく、その国に暮らす外国人の目からその国の情勢がどう見えるのかに関心を抱くようになった。研究上とくに関心を寄せているのは、二〇世紀前半に中国で経済活動をおこなっていたイギリス人である。とりわけ、日本が武力によって中国における支配地域を拡大させていった一九三〇年代において、彼らイギリス人が現地情勢の変化に対してどのように立ち振る舞ったのかに興味を持っている。わたしが研究対象とするイギリス人の場合、中国における社会的地位が高かったため、中国駐在のイギリス人外交官などを通じて、自らの意見を本国の外交政策に反映させるよう求めることも多かった。そのため、彼らの存在が当時の日英関係にどのような相互作用を与えたのかについても検討している。

今回は中国で石炭会社を経営していたイギリス人に注目しながら、彼が一九三〇年代の激動の時代において、中国でどのように生き抜こうとしたのかを見ていきたい。

開灤炭鉱とは?

そのイギリス人の名は、E. J. Nathanという。同時代の日本語史料では、ネイサンと書かれることが多いので、そのカタカナ表記を用いる。彼は長年中国に暮らし、開灤(かいらん)鉱務総局という石炭会社の支配人を一九三一~一九四二年に務めていた。

ネイサンが社長を務める開灤鉱務総局は、現在の天津市にあった。天津市の旧イギリス租界(近代中国にあった外国人居留地)には、開灤鉱務総局の威風堂々たる建物が現在も残っており、過去の繁栄をうかがい知ることができる。開灤鉱務総局が経営する炭鉱は、河北省唐山市にある。開灤炭鉱と呼ばれるこの鉱山は、現在も中国有数の炭鉱として知られる。その歴史は長い。唐山では、明代から露出炭の採掘がおこなわれていた。清代になると、著名な政治家である李鴻章が一八七八年に開平鉱務局を設立し、イギリス人技師のもと中国で初めて近代式採炭技術を導入した。ここで採れた石炭の運搬のために敷設された唐胥(とうしょ)鉄道は、政府の同意を得て敷設された中国初の鉄道である。

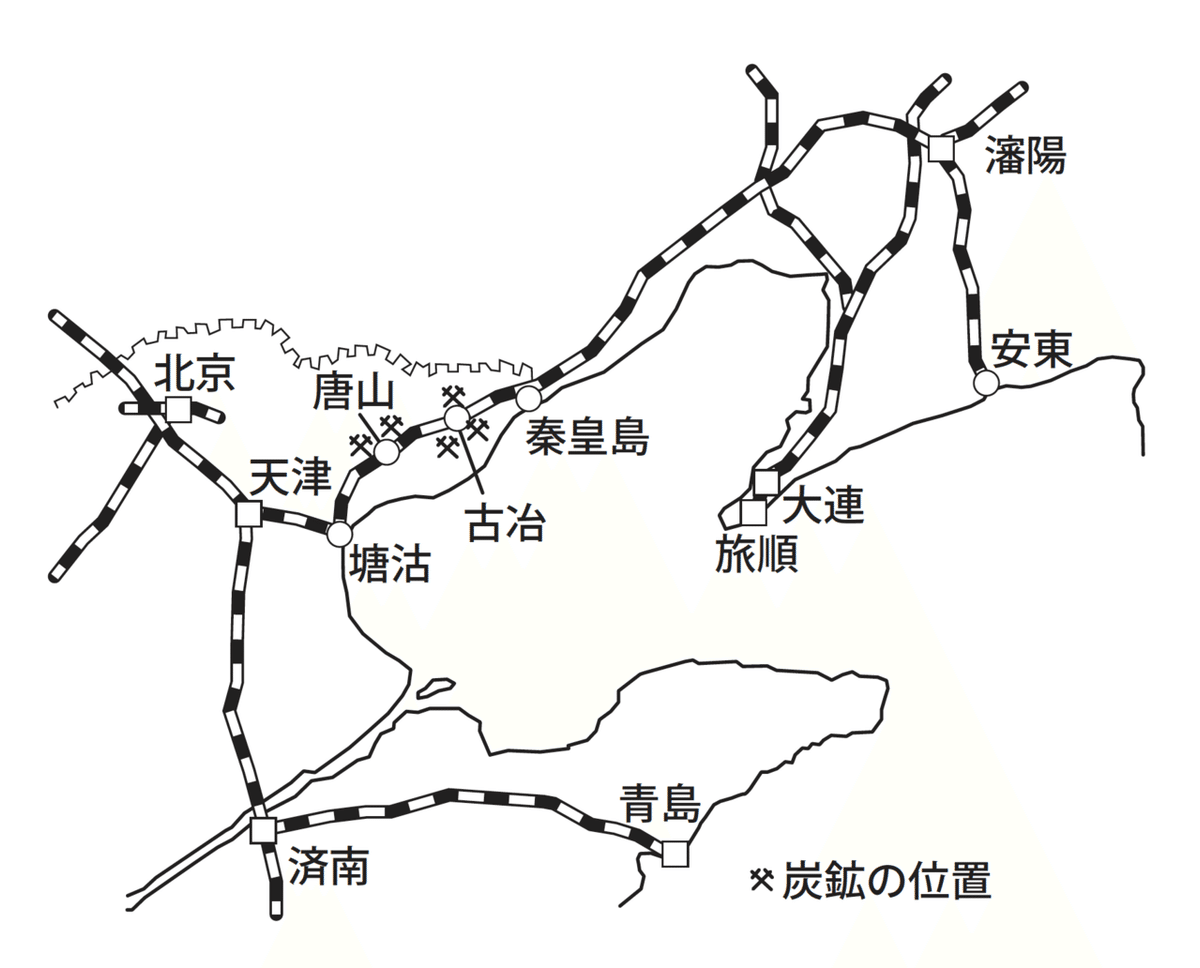

開灤炭鉱関係地図(堀内文二郎・望月勲『開灤炭砿の八十年』啓明交易、1960年より作成)

開灤炭鉱関係地図(堀内文二郎・望月勲『開灤炭砿の八十年』啓明交易、1960年より作成)

旧開灤鉱務総局の建物(2015年撮影)

旧開灤鉱務総局の建物(2015年撮影)

北京や天津といった大消費地に比較的近いだけでなく、秦皇島や塘沽(タンクー)などの港湾へのアクセスがよいのも、開灤炭鉱の魅力だった。開灤炭は北京や天津など近隣の大都市のほか、揚子江流域や香港、日本、朝鮮半島でも消費された。二〇世紀前半の中国大陸において、開灤炭鉱は東北地方の撫順(ぶじゅん)炭鉱に次ぐ第二位の採炭量を誇った。

李鴻章が設立した開平鉱務局は、一九〇一年の義和団事件の混乱の際にイギリス法人のThe Chinese Engineering and Mining Co. Ltd.(ここでは親会社と記す)に買収された。これに対抗すべく中国側は隣接する地域に灤州(らんしゅう)鉱務局を設立し、炭鉱経営に乗り出したがうまくいかなかった。一九一四年、開平鉱務局と灤州鉱務局は営業部門を統合して、開灤鉱務総局を組織した。開灤鉱務総局は英中対等の建前のもと、イギリス人と中国人が一人ずつ支配人となったが、経営の実権はあくまでイギリス側が握り続けた。ネイサンは開平鉱務局側が立てた支配人だった。

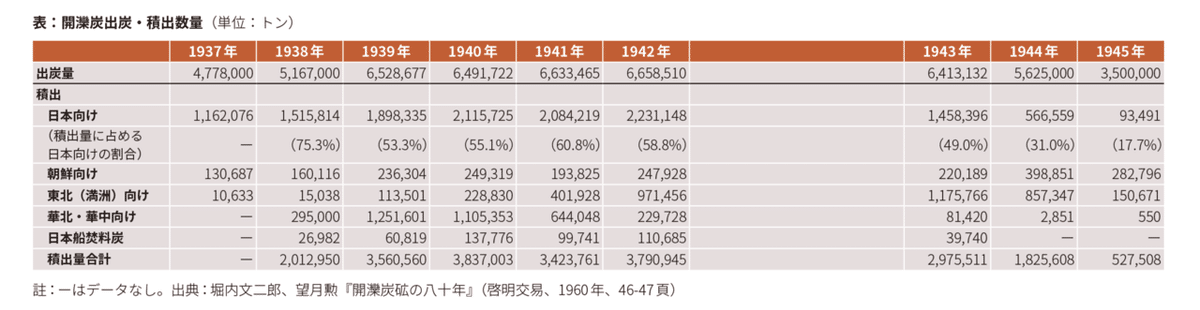

開灤炭への日本の注目度は高かった。開灤炭は製鉄用コークスや鋳物用コークス製造炭として利用される強粘結炭に分類されるが、この種の石炭は輸入に頼らざるを得なかったからである。大口購入者は、日本製鉄(とくに八幡製鉄所)や日本鋼管などの製鉄会社で、日本における製鉄業の発展には開灤炭の安定的な確保が不可欠だったといえる。

日中関係の変化のなかで

開灤炭鉱についての説明が長くなったが、次に開灤炭鉱をめぐる現地情勢の変化について述べていく。一九三一年に日本は満洲事変を起こし、翌年中国東北部に「満洲国」を作った。その後、日本が目を付けたのは、満洲国の南に位置する華北だった。開灤鉱務総局が置かれた天津、炭鉱がある唐山も華北に含まれる。華北は石炭・鉄・綿花・羊毛などが豊富にとれる地域であり、なかでも石炭の確保は重要視された。そこで当時中国に駐屯していた日本軍が考えたのは、華北を南京国民政府の支配から切り離して日本の息のかかった政権の支配下に置き、その政権を通して国防上の重要資源を確保することだった。この計画のもとで現地軍は一九三五年に華北分離工作を起こし、同年末には唐山を含む冀東(きとう)地域には冀東防共自治政府が成立した。

冀東防共自治政府の誕生は、開灤鉱務総局のイギリス人にとっては衝撃的な出来事だった。それまで開灤鉱務総局は、南京国民政府の法律のもとで会社を経営し、南京国民政府に納税していたからである。冀東防共自治政府は開灤鉱務総局に対して、同政府の下で会社登記をおこない、納税をするよう再三にわたって求めた。

冀東防共自治政府は、日本が中国侵略のために作った政府であったから、イギリス外務省はこの政府の存在を承認していない。したがって、イギリスと冀東防共自治政府の間に外交関係はなかった。ネイサンたちはこの政府への不信感をあらわにし、その存在を無視しようとした。

しかし、南京国民政府が近々華北の行政権を回復することに期待はできなかった。一方で現地を事実上支配する政府を全く無視したまま、企業活動を継続することは困難だった。ネイサンは、親会社に対して、今後現地でとるべき対応について相談した。示された方針は、中国(南京国民政府)とイギリス政府に会社の権利の保障を求め、現地で影響力を拡大している日本人とも可能な限り友好関係を保持すること、同時に冀東防共自治政府との関係についても慎重な姿勢をとるというものだった。すなわちロンドンの親会社は、炭鉱をとりまくすべての勢力に対して、文字通り八方美人たることをネイサンに求めたのである。このような方針を受けて、開灤鉱務総局は現地の政治問題には極力関与せず、炭鉱経営に専念しようとした。しかし、一九三七年七月に日中戦争が始まると、南京国民政府は当初から劣勢にたたされた。この頃になると開灤鉱務総局は南京国民政府へ税の支払いを停止し、冀東防共自治政府への納税を始めるようになった。

日中戦争のなかで

一九三七年末、日本は華北の占領地に中華民国臨時政府(以下臨時政府と略す)を立て、冀東防共自治政府は同政府に吸収された。日中戦争が終息の兆しを見せないなかで、ネイサンたちは臨時政府との間の関係の構築に苦慮することになる。

一九三八年になるとネイサンを含む天津在住のイギリス人たちは、イギリスが現地政権である臨時政府を承認していないことが、彼らにもたらすデメリットに目を向けるようになっていた。同政府が貿易統制や為替統制を実施したとき、イギリスが同政府を未承認であることは、現地のイギリス人に不利益をもたらすと考えられたからである。ネイサンは親会社に対して、イギリスが臨時政府を承認しなければ、鉱務総局は厳しい立場に置かれることになると危機感を伝えた。

これを受けて親会社はイギリス外務省への働きかけをおこなった。しかし、イギリスが臨時政府の政府としての正当性を認め、外交関係を築くことは有り得なかった。さらに、当時開灤鉱務総局は日本の要請を受けて対日販売量を増加させ、莫大な利益を上げていたため、イギリス政府からの同情を得にくい立場にあった。親会社は開灤鉱務総局に対して、イギリス政府は臨時政府を承認しないこと、ネイサンが求める外交的なサポートの獲得も期待できないことを伝えた。

しかし、天津の状況は厳しくなっていった。臨時政府による貿易統制・為替統制などの経済政策が実行され、鉱務総局もその影響を受けざるを得なくなっていったからである。一九三九年六月には、日本軍は天津英仏租界封鎖事件を起こした。このとき日本軍によって、租界入り口での検問の際にイギリス人が中国人と同列に扱われて厳重な取り調べを受けたことや、租界内への食料供給が妨害されたことなどが問題視された。天津の租界で特権的な生活を送ってきたネイサンらイギリス人にとって、これはイギリスの威信低下に関わる事態に映った。

ネイサンは親会社に対して、中国におけるイギリスの威信の急激な低下が、開灤鉱務総局に勤務するすべての外国人職員、とくにイギリス人の立場に深刻な影響を与えることについての陳情を、速やかに外務省におこなってほしいと要請した。中国に駐在するイギリス大使に対しても、イギリスの威信低下に関して警鐘を鳴らす電報を送った。しかし、親会社は「外務省は十分に危機を認識している」と回答するだけだった。

親会社はあいかわらず、ネイサンに対して開灤炭鉱をとりまく諸勢力と鉱務総局が友好的な関係を維持するよう求め続けた。この頃親会社にあてた電報で、ネイサンは次のように心情を吐露した。意訳しよう。「極東でこの一〇年間、華北に関する限りこの一〇カ月間起きている、イギリスの威信と影響力の深刻な低下を、わたしは再び指摘しなくてはならないと感じている。わたしが極めて自覚的なのは、極東におけるイギリスの威信の低下というこの問題について、あなた方とわたしは合意に至れないということである。ロンドンのあなた方は、わたしがここ一〇カ月の間異常な状況下にある天津にいるために、反英運動に包囲されても何ら有効な手だてを講じてくれないわが政府の無能さに対して、衝撃を受けているだけだというかもしれない。他方で、強く偉大なるイギリス帝国のなかにいるあなた方には、専制的な国家に踏みにじられて、全体主義的制度の政府のもとでビジネスをおこなうとはいかなることなのか、理解などできないのだ。現在、日本から必要な許可を得なければ、イギリスの会社は天津で何らビジネスができない状況にある。」

ネイサンは再三にわたって、親会社や駐華大使に対して施策を求めた。しかし、依然として暖簾に腕押しであったため、いら立ちを募らせるばかりだった。一方で、現地日本軍は炭鉱経営への介入を深化させていった。太平洋戦争が始まる二カ月前、開灤鉱務総局は現地日本軍(天津特務部)との間で覚書を交わした。これにより、日本とイギリスが開戦した際には、鉱務総局はすべての組織を日本に引き渡すこと等が決められた。

太平洋戦争の始まり

太平洋戦争が始まると、日本とイギリスは交戦状態に入った。ネイサンはイギリス人としての責任を負いがたいとして、経営者として鉱務総局に残ることを固辞したが、日本側の希望により残留することになった。背景には、経営者が急な交代によって経営が停滞することへの懸念等があった。こうして残留したイギリス人は、一九四二年四月の時点で、開灤鉱務総局で二七人、炭鉱の現場で三〇人ほどいた。

親会社はイギリス外務省に対して、彼らが中国に残留しているのは、戦争終結後も炭鉱の実権を掌握し続けるためであると説明していた。しかし、イギリス人が日本の軍需産業を支える炭鉱経営に関与し続けることは、イギリス政府にとっては看過できない問題だったため、一九四二年六月外務省は辞職を指示し、ネイサンらはこれに従った。太平洋戦争終結後、イギリス人による経営が再開されるが、一九五二年開灤炭鉱は中国国営となる。戦後の経緯については別の機会にお話ししたい。

世界を別の視点で見る突破口

一九三〇年代の日英関係を国家間の関係を軸に見れば、「イギリスは冀東防共自治政府や中華民国臨時政府など日本が中国に立てた占領地政権を承認しなかった」とか、「一九三九年にヨーロッパで第二次世界大戦が始まると、イギリスは東アジア情勢に介入する余裕を失っていく」といった歴史が描かれるだろう。しかし、ネイサンというイギリス人を通して見える世界は、また別の視点を提供してくれる。

彼には中国有数の石炭会社の経営という仕事があり、それは冀東防共自治政府に正当性があるか否かや、第二次世界大戦開戦によりイギリスが東アジアに以前ほど関心を向けられなくなったこととは無関係であった。イギリス外務省からすれば、ネイサンという存在は東アジアの国際秩序を踏みにじる日本に対して大量の石炭を販売し、日本の傀儡政権との関係構築も厭わない商売人に映っていたかもしれない。ただ、彼の史料から見える世界は、中国で経済活動をおこなっていたイギリス人にとって、激動の時代のなかで自らの事業や生活を守るための紛れもない現実だった。

同時に留意すべきは、ネイサンが中国ではイギリス人としての特権を常に享受していたということである。彼はイギリス人であったからこそ、イギリス租界で生活し、治外法権の恩恵を受けていた。一九三〇年代においてイギリス政府に反発する彼の姿は、それまでイギリスという帝国の庇護を受け続けていたことの裏返しであったともいえる。一九二〇年代の北伐の時期には、イギリスは華北において最も重要な権益である開灤炭鉱を保護するべく兵も派遣していた。ネイサンにはその記憶があった。

ニュースで知るアメリカと夫が生活するアメリカ社会の間の距離感について考えることが、わたしにとってアメリカ社会への関心を持つよいきっかけになっているのと同じように、イギリスの東アジア政策とネイサンの主張のずれについて考えることは、イギリス帝国の多様性や東アジアという空間の重層性を理解するための一つの突破口になるのではないか。今後もさまざまな史料と向き合いながら、歴史研究を進めたい。

吉井文美●文

YOSHII Fumi 国立歴史民俗博物館准教授(日本近代史、東アジア国際関係史) 【論文】「日本の中国支配と海関政策の展開─人事問題を中心として」(『日本歴史』865、2020年)、「日中戦争下における揚子江航行問題─日本の華中支配と対英米協調路線の蹉跌」(『史学雑誌』127-3、2018年) 【趣味・特技】旅行・能管(能楽の囃子に使う横笛)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?