中世の「日本」はどんなカタチをしていたのか?(荒木和憲)

※ このnoteは「REKIHAKU 特集:いまこそ東アジア交流史」(2021年2月刊行)に掲載された特集記事の転載です。

中世「日本」の境界

いまから500年前の「日本」はどんなカタチをしていたのだろうか。北海道は「夷島(えぞがしま)」と呼ばれる異域だった。沖縄には琉球国という国家が存在し、奄美諸島(鹿児島県)をも領有していた。中世「日本」の境界は、現代日本の国境とは全く違うし、中世という時代(11~16世紀)のなかでも変動がある。ユーラシア大陸ほどダイナミックではないが、日本列島でも境界は常に変動していたのである。現代日本のカタチ(国土)は幾多の変動を経てきた歴史的産物なのであり、現代の「国家」や「国民」という考え方を近代以前にさかのぼらせるわけにはいかない。その当時の人々が何を考え、どのように行動したのかを、現代の「常識」に縛られることなく明らかにすることが歴史学の役割である。

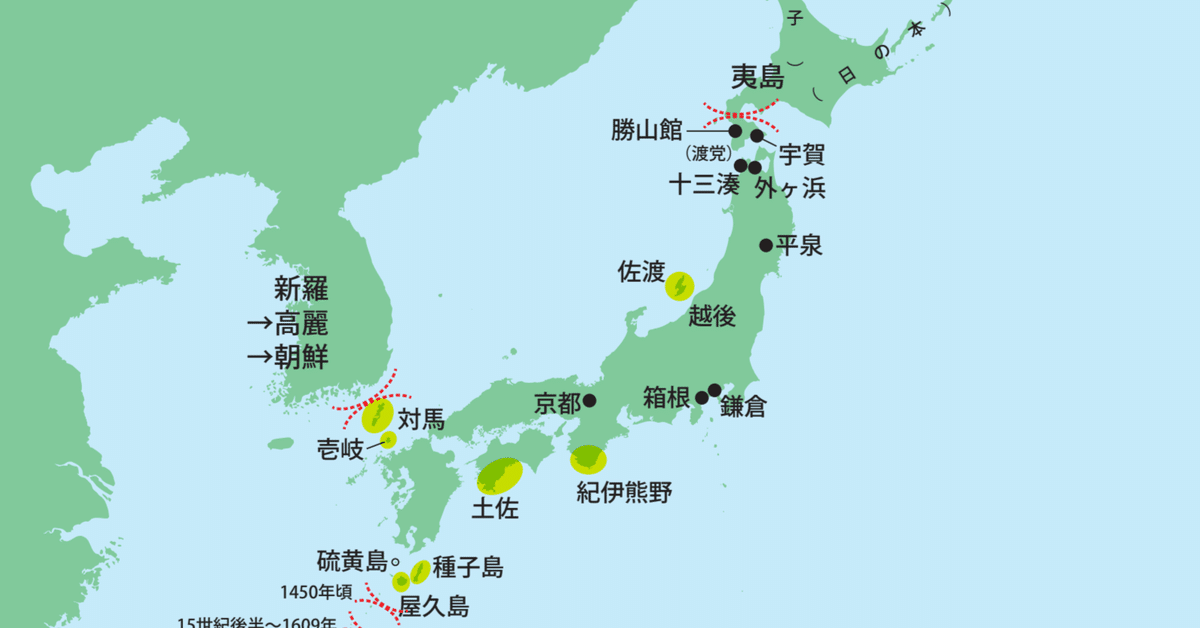

人間社会は無数の境界(区別)をつくりだすことで成り立っている。そのうち空間を隔てる境界としては、国家の境界もあれば、村落や農地の境界もあるわけだが、中世の人々はそれらを同じ基準で認識していた。何らかの権利をもつ土地の範囲は、東西南北の4地点で表示されたのである。これを「四至(しいし)」という。「東は山を限る」というように、自然障壁で区切られることが多い。こうした「四至」の観念が国家の境界にもあてはめられた。12~13世紀の「日本」の「四至」は、東は外ヶ浜(青森県)、西は対馬・壱岐(長崎県)または「鬼界島」(鹿児島県南部、詳しくは後述)、南は熊野(和歌山県)、北は佐渡(新潟県)というように、4つの地域で認識されていたのである。

東西南北の方位に違和感があるかもしれないが、これが中世の人々の地理認識なのである。それをビジュアル的に伝えているのが、14世紀初めに作製された「日本図」(称名寺蔵)である。現代の地図とは異なり、上が南、右が西となっていて、龍が列島の大部分を取り囲んで守護している。この龍がおおよそ中世「日本」の境界を示すわけだが、南の境界は紀伊・土佐で、西の境界は壱岐である。当時の地理認識では、列島は東西方向に平べったく伸びたものと考えられていたので、北は佐渡まで、南は熊野までといった境界観念が生まれたのである。この地図では、対馬・隠岐は龍の外側に描かれ、異域との境界が曖昧である。中世の人々の境界観念の一端を知ることができる。

変動し続ける境界

そもそも「日本」という国号をもつ国家が誕生したのは、7世紀末~8世紀初めごろのことである。当時の東北地方の人々は「蝦夷(えみし)」と呼ばれていたが、「日本」の拡張戦争の結果、従属して「俘囚(ふしゅう)」と呼ばれるようになった。やがて現在の北海道が「夷島」と称されることになる。南西に目を向けると、8世紀初めの「日本」の領域は種子島・屋久島までだったが、9~10世紀には奄美の喜界島にまで拡張していた。こうした南北方向への拡張の結果として、中世「日本」の境界観念が生まれたのである。

古代史研究者のブルース・バートン氏によると、前近代の境界(国境)には「バウンダリー」(境界)と「フロンティア」(境界領域)が存在し、そのどちらになるかは異国・異域が境界を押し戻してくる「拮抗力」の強弱で決まるという(『日本の「国境」』)。西の境界では、朝鮮半島に新羅(しらぎ/シルラ)という統一国家が成立し、日本・新羅両国の「拮抗力」が作用したため、対馬は「国境の島」と化した。日本の貴族は「日本の境」と「新羅の境」を区別していたから(『小右記(しょうゆうき)』)、現代の国境に近い境界観念が存在したことはたしかである。それに対して、北と南の境界では強力な「拮抗力」が存在しなかったため、帰属が曖昧な境界領域が生まれた。どこまでが「日本」で、どこからが異域なのかがはっきりとしないのである。

ここまで述べてきた境界観念は、国家の支配層のものであって、境界付近に暮らす人々や、境界を越えて交流を営む人々には、あまり関係のないものだった。彼らにとって、境界は存在しないも同然であるし、また容易に乗り越えられるものだった。「バウンダリー」としての境界があった日本列島と朝鮮半島との間でさえも、国家にとらわれない人の移動と交流は、先史時代から脈々と受け継がれていた。境界観念は実に多様なものであり、どこの地域で暮らし、どんな社会階層に属するかによって異なるし、何をなりわいとしているかによっても異なっていたのである。

境界領域の形成と再編

ここからは具体例に沿って述べていくことにしたい。中世「日本」の境界観念や境界領域に影響をおよぼしたファクターとして、鎌倉幕府の成立が挙げられる。幕府の創始者である源頼朝は、西日本で平氏を滅ぼしたのち、奥州平泉の藤原氏までも滅ぼしたわけだが、御家人の安達盛長はその予知夢をみていたらしい。すなわち、箱根を訪れた頼朝は、左足で東の外ヶ浜を踏み、右足で西の鬼界島を踏んでいて、南に向かって歩き出した、という夢である(『真名本曽我物語』)。頼朝の威信のほどと、当時の境界観念を伝える興味深いエピソードなのだが、ここでは視点を変えて、幕府成立前後の争乱期に境界を越えた人々に注目してみよう。

西日本は平氏の権力基盤だったわけだが、対馬守の藤原親光は頼朝と近しい間柄だったため、平氏から追討されるのを恐れて高麗(こうらい/コリョ)へ亡命した。高麗では国王から厚遇を受けたらしいが、平氏滅亡を知らせる頼朝の使者に従って帰国した(『吾妻鏡』)。親光は当時では珍しく現地に赴任した国司の長官(受領)であり、彼が在任していたころは対馬と高麗との貿易が活発だった。親光の亡命は、普段からの移動・交流ルートを頼ってのものだったといえる。

平氏の残党のなかには九州から南西方面へ逃亡する者もいて、頼朝は御家人に「貴海島」の追討を命じている(『吾妻鏡』)。「貴海島」は硫黄島(鹿児島県)のことだという説もあるが、12~13世紀の「キカイガシマ」が指し示す範囲は、史料によってまちまちなので、硫黄島だけを指すと断定しないほうがよい。むしろ、古代からの移動・交流ルートに沿うかたちで「日本」から南西諸島への人の移動・移住が巻き起こり、境界領域の再編が進んだとみるのがよいのではないだろうか。13世紀後半になると、北条氏(得宗家)は全国の交通・物流の要衝を押さえるわけだが、その一環として家来の千竈(ちかま)氏が南西諸島の支配に乗り出し、遠くは奄美諸島の徳之島でも土地を所有している(「千竈文書」)。奄美諸島は、15世紀に琉球領となるまでは「日本」に緩やかに属する境界領域だったのである。

北方に目を向けると、もう少し具体的に人の移動・移住を示す伝承がある。頼朝の奥州攻めの際、藤原泰衡は平泉(岩手県)から「夷狄嶋(えぞがしま)」(北海道)への逃亡の途中で討たれてしまったのだが(『吾妻鏡』)、糠部・津軽(岩手県北部・青森県)の人々のなかには、無事に道南地域へ逃げ込んだ者もいたという(『新羅之記録』)。もともと藤原氏は北方交易で富を蓄えていたので、そうした日常的な移動・交流ルートを頼っての逃避行だったといえるだろう。

幕府は夷島(道南地域)を流刑地の一つと定めるのだが、源実朝の代に流刑に処された罪人の末裔が「渡党」と呼ばれる人々であるという(『新羅之記録』)。彼らは「和国の人」に似ていて、ある程度は言葉も通じ、「外国」に住む「日の本」「唐子」(どちらもアイヌの人々)とは区別される存在で、外ヶ浜との間を往来して交易を営んでいたらしい(『諏訪大明神画詞』)。こうした津軽海峡をまたぐ交易を管理したのは、やはり北条氏の家来である安東氏で、外ヶ浜に近い十三湊(とさみなと)に拠点を定めていた。のちに道南地域では蠣崎氏(松前氏)が武家領主として台頭し、豊臣秀吉からその支配権を認定されるわけだが、それまでは「和国」とも「外国」とも言いがたい境界領域だったのである。

境界領域が生みだす富

境界領域としての南西諸島と夷島は、「日本」と異域との間の人の移動とモノの交換を媒介するのはもちろん、天然の資源に恵まれて富を生みだす場でもあった。後者について、少しだけ具体例を挙げてみよう。

南西諸島にはビロウというヤシ科の植物が自生する。その葉を糸のように裂いたのが「檳榔毛(びろうげ)」である。公家社会では、それを編んで牛車の車体の外装とした。これを「檳榔毛車」という。また、ヤコウガイの殻は螺鈿の材料となった。公家社会では儀式に剣(たち)が必須であり、その一つに「螺鈿剣」がある。これは剣を収める鞘を螺鈿細工で美しく装飾したものである。どちらも高位高官の人物だけが使用できる高級品だった。

境界領域は高級品の原料ばかりを生産したわけではない。14~15世紀に成立した『庭訓往来』は、夷島の特産物として、「夷鮭」と「宇賀昆布」を挙げている。宇賀は函館市東部にあたる。現在、函館産の昆布は「真昆布」と呼ばれているのだが、筆者の知るかぎり、16世紀後半の史料に「真コブ」とあるのが最も古い用例である(「二条宴乗記」永禄13〈1570〉年11月21日条)。この頃には昆布が産地だけでなく品種でも識別されていたことがわかる。「渡党」の人々によって生産または交易されたのち、日本海を経由して流入してきたのだろう。

越後の武家領主である色部氏は、廻船や市場の商人から昆布と鰊の上納を受けていて、年末年始になると、それらを家来や大工・百姓たちに分け与えていた(「色部氏年中行事」)。公家の山科家では昆布の贈答を頻繁におこなっていて、農村の名主(みょうしゅ)からも昆布を上納されている(「山科家礼記」)。昆布の値段は、1切で1文(いまの100円前後)、1把で4文ぐらいで(「天文日記」「壬生家文書」)、京都には「昆布屋」もあった(「教王護国寺文書」)。夷島産の昆布の流通圏は、日本海側の地域や畿内に偏っているとはいえ、さまざまな社会階層の人々にまで行きわたっていたのである。

境界の「曖昧さ」

中世「日本」の境界と境界領域のあり方を眺めてきたが、その特徴は「曖昧さ」の一言に尽きるだろう。それに対して近代になると、世界中に厳然たる国境線(ボーダーライン)が引かれ、いわゆる「国民国家」が登場した。近代はとかく物事を白か黒かの二分法で考えたがる時代である。国境に限らず、人間社会のあらゆる境界(区別)が鮮明となり、前近代とはまた違うかたちで、紛争や差別などの問題が立ち現れている。こうした現代社会が抱える課題に直接の処方箋は用意できないけれども、前近代の「曖昧さ」を知ることは、物事を寛容に考え、共存と多様性を追求するきっかけとなるのではないだろうか。

荒木和憲●文ARAKI Kazunori

九州大学 大学院人文科学研究院 准教授(日本中世史・東アジア交流史) 【著書】『古文書の様式と国際比較』(共編著、勉誠出版、2020年)、『対馬宗氏の中世史』(吉川弘文館、2017年)、『中世対馬宗氏領国と朝鮮』(山川出版社、2007年) 【趣味・特技】趣味は野球観戦と音楽鑑賞 【URL】https://researchmap.jp/araki-k/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?