初PTでTop4を取るまでにやったこと 新参が熟練者を倒すために

MtGを始めて2年、競技イベントへの参加を始めて8か月。カルドハイムチャンピオンシップ(通称PT)でTop4に入ることができた。

Top8の結果(引用元)

スイスラウンドの結果(引用元)

(スイスラウンドは1~3,8~11がスタンダード、残りがヒストリック)

使用デッキはスタンダードがグルールフード、ヒストリックがジャンドフード。

はじめてのPTでまたチームで一つの目標に向け調整を行ったこともはじめての経験であった。スイスとTop8の合計19試合のうち13試合が、MPLあるいはMRL所属選手という激戦であった。

そんな中私が勝つことができた大きな理由にチームメンバーに恵まれたことにある。なのではじめにチームメンバーへの謝辞を述べておきたい。そーとりゅ~氏、藤江竜三氏、てる公氏、SWD氏と共に参加した。中でも特にSWD氏はスタンでのサイドプランの確立に大きく貢献してくださった。今回は参加できなかったメンバー含め、チームからは対戦と議論を通じて大きな示唆をいただいた。本当にありがとうございました。

残りの理由は運、そして正しい努力をできたことであると考えている。MtGはやみくもに回数をこなせば強くなるというものではない。誤ったフォームの筋トレにより体を壊せばボディビルディングに負の影響が出るのと同じだ。誤った練習方法ではMtGもうまくならない場合もある。逆に誤った認識が蓄積され正しい判断を下すことが難しくなることすらあると考えられる。良い環境に恵まれ、結果も残すことができたので得られた知見を共有したいと考え筆を執った。私の活動により一人でも多くの新規プレイヤーが効率的に実力を伸ばし、競技へ取り組むきっかけとなれば幸いである。

本記事無料部分では、我がチームのPTに向けた取り組みとその反省について、私が僭越ながらチームを代表して記述する。

有料部分では私個人のPTに限らないMtGへの取り組み姿勢について述べる。

1. PTへの取り組み

本記事ではデッキ選択や調整の理由と結果への反省について述べる。デッキガイドはチームメンバーのSWD氏が書いてくださった。

1.1. スタンダード

そーとりゅ~、SWD、てる公と私の4人が同じデッキを選択。

1.1.1. デッキの方向性の決定

カルドハイムスタンダードでは、多くのデッキが入れ替わりでSCGなどのイベントで結果を出している。ティムール、ナヤ、赤単、白単、サイクリング、スゥルタイ、ローグなどのアーキタイプがメタゲーム上に乱立し、デッキの多様性という面でここ最近で稀に見る良バランスだ。

これを特徴としてデッキ間の相性差が大きいことがある。マッチングの時点でプレイで返すことが難しい有利不利がついてしまう組み合わせが多く存在する。あちらを立てればこちらが立たずの状態であり、入れ替わりで異なるアーキタイプがSCGで入賞していた。一つのデッキが支配的にならず、使用率最多のデッキでも30%は一度も超えていない。

理想は当然すべての環境デッキに有利なアーキタイプを持ち込むことだが、このような環境でそれは特に難しい。さて、このようなときは使用率最多のアーキタイプに有利なアーキタイプを持ち込みたくなるものだ。ではスゥルタイに有利ならばよい選択と言えるだろうか?分布がばらついてはいながらも、使用率最多はスゥルタイであることが多かった。しかし、上に述べた傾向から25%より多く使用されることは考えづらい。デッキ選択の良し悪しは結局残りの75%以上のデッキに対する有利不利の比重の方が大きい。

見方を変えよう。いずれかのアーキタイプに有利をつけることは諦めなけらばならない。捨てたときに一番有利な相手が増える相手はどれだ?これを考えるため、色ではなく勝ち手段でアーキタイプを分類し直してみる。

・クリーチャーで殴って勝つ(ナヤ、ティムール、赤単、白単)

・クリーチャーで殴って勝つ or 《天頂の閃光》(サイクリング)

・クリーチャーで殴って勝つ or LO(ローグ)

・ランプして必殺技(スゥルタイ)

スゥルタイ以外がクリーチャーで殴って勝つか、そこにもう一つの勝ち筋を追加したハイブリッドだ。ならば、クリーチャーでの殴り合いで最も有利を付けられるデッキこそ現環境で最良の選択であると考えた。スゥルタイは捨ててしまえ。最多使用率だろうが、75%以上が他のデッキなのだから。

この選択方針に合致するのはクリーチャーでの場の取り合いで最強のアーキタイプである緑系フードデッキであった。マナレシオ最強3マナクリーチャーの《恋煩いの野獣》が使用できる。除去と壁とフィニッシャー全てこなす《意地悪な狼》は盤面の取り合いで最高の活躍をする。これらを始めとする質の高いクリーチャーに加え、《グレートヘンジ》のもたらす優位性は圧倒的である。

1.1.2. 調整

【色の決定】

まず色の決定が論題になった。最終的に選択したグルールの他に緑単、ゴルガリ、シミック、ティムール、ジャンドがアイデアとして挙がった。

緑単に対し赤にタッチしたグルールには《エンバレスの宝剣》、《砕骨の巨人》による大きな利点がある。《エンバレスの宝剣》はサイクリングやナヤトークンに対し有効で、不利マッチであるスゥルタイに対するキルターンを早めることができる。単色では空きがちな2マナアクションが《砕骨の巨人》の採用により埋めることができる。

黒タッチ、青タッチは苦手なスゥルタイの《出現の根本原理》にそれぞれハンデスとカウンターで対処しようというアイデアであった。しかし青タッチのアイデアはすぐに却下された。スゥルタイは一度《根本原理》をカウンターするだけで勝てる相手ではなかったからだ。カウンターは《パンくずの道標》で持ってくることもできない。スゥルタイのマスカンは《根本原理》以外にも《長老ガーガロス》、《キオーラ、海神を打ち倒す》と多く、ドローソースも豊富。枚数勝負をしても相性の改善には繋がらなかった。

カウンターよりも赤いカードによるキルターンの短縮が有効であると結論した。サイドカードとしても、《乱動する渦》が青いカードよりもすぐれていた。《根本原理》の抑制だけでなくライフを詰められる点がスゥルタイに対して取るプランに合っている。

ハンデスについてもカウンターと同じことが言えそうである。しかし、こちらは却下されるまでにもう少し時間がかかった。汎用除去や《エルズペスの悪夢》による墓地追放など、他にも黒タッチの魅力は多かったからだ。しかし黒タッチはメインが弱かった。ハンデスをメインに入れたいとは思えない。また、《エルズペスの悪夢》は裏目が大きい。一章はケアされて何も除去しない場合があり、二章はスカる可能性が低くない。"クリーチャーデッキに有利を取る"という目的でデッキを選択している以上、メインに入れたくないカードであった。これらのカードはどの相手にも強くメインで活躍する赤いカードに劣るという結論となった。

【細部の調整】

色をグルールに決めた上で細かい枚数調整を行う際、よくある負け筋として次のようなものが挙げられていた。

・スゥルタイに負ける

・サイクリングの先攻1T《繁栄の狐》を処理できず負ける

・ティムールに《アールンドの天啓》による追加ターンを連発されて負ける

サイド後は苦手なスゥルタイには少しでも可能性を作るため、特に多くのサイド枠を取った。前述の《乱動する渦》、《ガラクの先触れ》、《解き放たれた者、ガラク》だ。《ガラクの先触れ》は全体除去でしか処理されず、二回以上攻撃を通すことが期待できる。《解き放たれた者、ガラク》は1枚でトークンとガラク本体の二面処理を要求できる。プラス能力のトランプル付与も《アールンドの天啓》のトークンの上からライフを詰められるケースがあり強かった。

一方でサイクリングの《繁栄の狐》については対処札を取らなかった(一応《火の予言》がサイドにあるがサイクリングには入れないつもりであった)。この動きは先攻でしか脅威になりえず、どの対策カードも《繁栄の狐》の処理以外の目的に使えない腐りやすいカードだったからだ。サイクリングはトランプル付与手段を持っていないため、後攻の場合は《恋煩いの野獣》の人間トークンなどでのチャンプブロックや《意地悪な狼》で時間を稼ぐ。その後《エンバレスの宝剣》でゲームを決めるというプランに持っていくことにした。

ティムールの追加ターン連発への対処には悩まされた。ティムールは最高の手札を引かれ、《黄金架のドラゴン》、《厚かましい借り手》、《アールンドの天啓》がうまくかみ合うとなすすべもなく負ける。しかし平均的な手札であればこちらが勝ち、トータルでは有利という相手だった。

ティムールに勝ちきるために以下の点をどうするか議論になった。

・《レッドキャップの乱闘》を二枚に増やすべきか

・5, 6マナのクリーチャーの配分をどうするか

《レッドキャップ》は《黄金架のドラゴン》を軽量かつインスタントタイミングで処理できる。ただ、他に使いたい対象がいない(《砕骨の巨人》も対象であるが、《恋煩いの野獣》で止まるクリーチャーに手札を一枚使いたくない)ため1枚のままに決めた。

5, 6マナクリーチャーについてはチーム内で意見が割れた点である。空中ががら空きであるため、《黄金架のドラゴン》のアタックを止められないことが多かった。《ガーガロス》で蓋をして《黄金架のドラゴン》で殴らせないことで、《アールンドの天啓》を唱えさせないか唱えても強くない状況を作りたいと私は考えた。一方で《厚かましい借り手》の裏目が一番大きいクリーチャーも《ガーガロス》であった。この点については検証が難しく、時間も足りなかったため、チーム内で異なるリストを提出することとなった。私は《ガーガロス》2枚、《トロールの王》2枚、《コグラ》1枚、《ヴォリンクレックス》1枚で提出した。《コグラ》は枚数を削っても十分にクリーチャーデッキに対して有利と判断しての1枚。《ヴォリンクレックス》は唯一の速攻クリーチャーである。英雄譚を封じてスゥルタイをはじめとするデッキに有利な盤面を勝ちきることができるという長所がある。見せ札としても優秀なため一枠を割くこととした。

デッキ枚数61枚は土地の枚数が30(MDFC含む)/61が最適であると感じたからだ。考慮すべきパターンが多すぎて数学的根拠は出せない(出せるなら毎回やっている)ため試行を繰り返し勘での判断を下した。この判断はチームメンバーと意見が一致した。カードの配分で合意が取れないながらもこちらは意見が一致するのは面白いものがあった。

1.1.3. 結果と反省

メタゲームブレークダウン(引用元)

スゥルタイは最多であるが25%はいないというメタ読みは成功。

スイスラウンド

(フィーチャーされているところはラウンドに公式の動画リンクをくっつけておきます。)

Round 1 Koichi Miyabe ジェスカイ変容 2-0-0

Round 2 James Damore ティムール 2-1-0

Round 3 William Jensen ティムール 2-1-0

Round 8 Chris Botelho ティムール 0-2-0

Round 9 Mertcan Hekimoglu スゥルタイ 2-0-0

Round 10 Riku Kumagai 赤単 2-1-0

Round 11 Javier Dominguez ティムール 2-1-0

Day1, Day2合わせてチーム四人で11-5で68.75%とデッキ選択は大当たりと言える結果であった(参考程度にMPLの平均勝率は59.7%)。

6-1で負けはティムール。ティムールには4回マッチした中での一敗である。有利とはいえ、既に述べたように《厚かましい借り手》、《黄金架のドラゴン》、《アールンドの天啓》がうまくかみ合われるとなすすべもなく負けるので、3回に1回ぐらいは負けるという印象通りの結果。

スゥルタイに1回しかマッチしなかったのは運が良かった。

決勝ラウンド

Upper Round 1 Arne Huschenbeth ローグ 0-2-0

Lower Round 1 Shota Yasooka スゥルタイ 2-1-0

Lower Round 2 Riku Kumagai 赤単 2-0-0

Lower Round 3 Grzegorz Kowalski スゥルタイ1-2-0

4位で終了。

スゥルタイは不利なのでTop8に残っている相手に片方勝てたのは運が良かった。

ローグに対しては純粋にガードが下がりすぎており、納得のストレート負けであった。もしより高い順位に収まることができる可能性があったとしたらここであるように思えるが、サイド枠がきつく、《アゴナスの雄牛》を入れる枠を作るのは極めて厳しかった。そしてまた、もし枠があったとしても《アゴナスの雄牛》よりも4枚目の《ガラクの先触れ》を優先していただろうと思う。ローグは全体の8.1%でTop8で当たることは神でない人間には予測できず、《アゴナスの雄牛》に枠を割いていたらそのせいでTop8に行けなかったという可能性もあるため、スタンに関してはベストな選択ができたと考えている。

1.2. ヒストリック

藤江竜三、SWDと私の3人がジャンドフードを選択。

1.2.1. デッキの方向性の決定

ヒストリックでは《ウーロ》の禁止後、ジャンドが圧倒的な勝率を誇っていた。メタゲームは三すくみになることが明らかであった。

まず当然いるはずのジャンド。それを倒したいジャンドメタデッキ(例: 5C二ヴ)。ジャンドメタ要素が薄いがデッキパワーが高いジャンド以外のデッキ(例: オーラ)だ。最後のやつは長いので以降"チョキデッキ"と呼ぶこととする。チョキデッキに対してジャンドメタのデッキはいらないカードをたくさん入れた状態で戦わなければならず大きく不利になる。

練習した感想として、ジャンドは頭一つ抜けて強かった。グーはチョキに勝つし、チョキはパーに勝つ。ただジャンドメタがしっかりジャンドに勝てなかった。《墓堀りの檻》や《ヤシャーン》を入れても《コルヴォルド》は脅威である。《墓堀りの檻》の分手札を一枚減らした状態で対処しなければならない。それには勝つためには引かなければならないカードの要求値が高い。それをクリアするデッキを作ることはできなかった(後述するように作ってきた選手もいたが)。

練習後の印象

ジャンドが最強という結論になったため、ジャンドに決定。いかにミラーに強くするかが課題となった。

1.2.2. 調整

【ミラーでの差別化】

調整と言っても、メインが強いデッキなのでいじる余地は少ない。《大釜の使い魔》、《魔女のかまど》、《パンくずの道標》、《金のガチョウ》、《波乱の悪魔》、《初子さらい》、《コルヴォルド》(*1)が4枚ずつに土地が24~6枚で既に52枠は埋まっている。(これらを以降固定枠と呼ぶ)

(*1) 《コルヴォルド》は3のリストも多いが、ミラーでの強さから4で固定して調整した。

さて、ミラーに強い自由枠のカードを探そうとなった。しかし、ジャンドはシナジーの強い固定枠が揃ったときに力を発揮するデッキである。自由枠に何を入れても、ミラーでは固定枠のカードを多く引いた側のプレイヤーが勝つことが多い。特に《パンくずの道標》と《コルヴォルド》によるアドバンテージは巨大で、相手のみが引いて処理できないと勝ち目がない。これらのカードに対する除去を入れればいいという話でもない。盤面が整っていれば《パンくずの道標》や《コルヴォルド》は出たターンに2枚以上のリソースを稼いで後続を手札に入れてしまう。

そうなるとミラーの有利不利を決定する要素は二点であると考えた。

・キープできる手札がくる確率

・固定枠のカードを見つけるために引くことができるカードの枚数

初手にあるとき最もキープしやすいカードは、リソース源である《パンくずの道標》だ。5マナで少し重い《コルヴォルド》が初手にある手札は《パンくずの道標》と比べるとキープし辛い。

以上から見えてきたカードが《探検》だった。

《探検》には理想的な要素がいくつもあった。

第一に2マナで、《パンくずの道標》がない場合の2Tのアクションとして強いこと。ドローして《パンくずの道標》や《コルヴォルド》を探しに行きながら土地を追加で置くことができる。

第二に《コルヴォルド》と一緒に初手にあったときキープしやすくなること。初手に《コルヴォルド》と土地が4枚あるとして、残りの2枚の組み合わせで《探検》以外のものではキープしたい組み合わせが少ないことがリストからわかっていただけるだろう。

第三にサイド後の《ボーラスの城塞》を勝ち筋とするプランと相性が良いこと。6マナの《ボーラスの城塞》を設置するためのマナ加速はもちろんのこと、《ボーラスの城塞》設置後トップからめくれた場合も強かった。《ボーラスの城塞》のチェインはトップに土地が続けて捲れると止まるが、《探検》が捲れていればトップの土地1枚を追加で許容できる。

これに合わせてミラーマッチでは後攻を取ることに決めた。ジャンドフードで1T早く場でに出ることが嬉しいカードは《コルヴォルド》のみである。そして《コルヴォルド》に関しても、土地が5枚だけあるところに出てくる《コルヴォルド》は1T遅れて猫かまどがある場に出てくる《コルヴォルド》に劣る。ジャンドは1T早くカードをプレイするよりも手札が一枚増える利点が大きいと考えた。

【細部の調整】

スタンダードの既に固まった環境と異なり、ヒストリックのメタゲームは未知であった。《ウーロ》禁止以降にあった大きいイベントはSCGが一度のみ。チーム内で議論に上がったアーキタイプと我々の認識を述べる。

・オーラ・グルール

有利マッチではあるが、イベント上位にたびたび入るデッキパワーはある。舐めすぎるのは危険で、ミラー意識で重いカードをあまり増やしたくはない。

・アゾリウス・バント

メイン檻(バントならヤシャーンも)でジャンドに対抗を試みるデッキ。うまく噛み合えばジャンドに勝つがデッキパワーが低い。

・無色ランプ

ウーロ禁止前、ジャンドとスゥルタイが二大トップメタになったとき流行ったデッキ。ジャンドが触りにくいマナファクトによるランプから《ウギン》や《ウラモグ》などの必殺技を使う。ジャンドを目の敵にしたデッキ。《ボーラスの城塞》によるキルターン短縮が重要になる相手。

・なんかやばいの

なんかよくわからないがジャンドを目の敵にしたやばいのが出てくる。我々はグー(ジャンド)に勝てるパーを出すことに失敗したが、相手は歴戦のMPLをはじめとする強豪たちだ。私たちの見つけられなかった方法でジャンドを殺しにくるだろうと考えた。よって、大会上位のデッキに対してのみではなく、一般的なMtGにおいて相手を選ぶカードの採用はリスクと考えた。汎用性の高いカードを選んでいく方針に決定。

まとめると

・ミラー意識でデッキを重くしてもともと勝てていた相手に勝てなくなったら元も子もない。ある程度の軽さを保つ。

・サイド後の《ボーラスの城塞》は必要。

・汎用性の高さはカード選択における重要要素。

という方針でカードを選択することになった。

《古き神々への拘束》は汎用性の高い除去である。マナ加速についても細かい動きの多いジャンドは増やしたマナを有効に活用できる可能性が高い。しかし、元々メイン2枚の採用であった《古き神々への拘束》に《探検》2枚は速度で勝負するデッキへのガードが下がりすぎであると考えた。そこで《古き神々への拘束》をメインデッキから1枚減らし《席次//石像》へ変更。こちらはインスタントタイミングで使える分、《古き神々への拘束》よりも隙が少ない。アーティファクトとエンチャントも対象であるため、汎用性もクリアできている。左面の接死付与は《波乱の悪魔》に使えば一瞬で相手のクリーチャーが全滅する、クリーチャーデッキへのダメ押しのようなカード。

メインの《削剥》は妥協の産物。まず、ミラーで広範囲に当たる除去であること。そして軽い除去であること。加えて、クリーチャーデッキ以外はほとんど《墓堀りの檻》を使用してくるため汎用性も及第点であること、と前提条件をクリアしたカードである。

1.2.3. 結果と反省

メタゲームブレークダウン(引用元)

やはりジャンドが最多。オーラ、グルール、エルフのようなチョキデッキも存在しており、選択は正しかったと認識している。アブザンのような未知のデッキも存在し、ああやはりうまくパーを出してくるプレイヤーがいたなという感想。

Round 4 Mike Sigrist 5C二ヴ 1-2-0

Round 5 Ondrej Strasky ジャンドフード 2-1-0

Round 6 Keisuke Sato バント 2-1-0

Round 7 Tian Fa Mun 4Cミッドレンジ 2-1-0

Round 12 Shota Yasooka ジャンドフード 0-2-0

Round 13 Matt Sperling アブザンミッドレンジ 0-2-0

Round 14 Luca Magni ゴブリン 2-1-0

Round 15 Chris Botelho ティムールアドベンチャー 2-1-0

チームでは8-10と振るわず。ここまでくると(特にDay2ともなれば)相手も恐ろしく強いので必ずしもそううまくはいかない。

個人では5-3。

内訳を見るとまずジャンドメタデッキが2-2。Mike Sigrist選手は綺麗なパーを出してきた。

5C二ヴ(引用元)

《墓掘りの檻》や《ヤシャーン》など能動的アクションに繋がらないカードが多い欠点を《ニヴ》のリソース補給によりカバーしている。サイドの《戦争の犠牲》も合わさり、ジャンドへの優位性は固い。順当に負け。自分が見つけられなかったデッキを見つけてきた相手に感服。見つけていたとしてもジャンド以外には苦しそうなデッキなので使っていなかったとも思うが、発想力を見習いたいと思った。

もう一つ負けたジャンドメタデッキがMatt Sperling選手のアブザンだ。

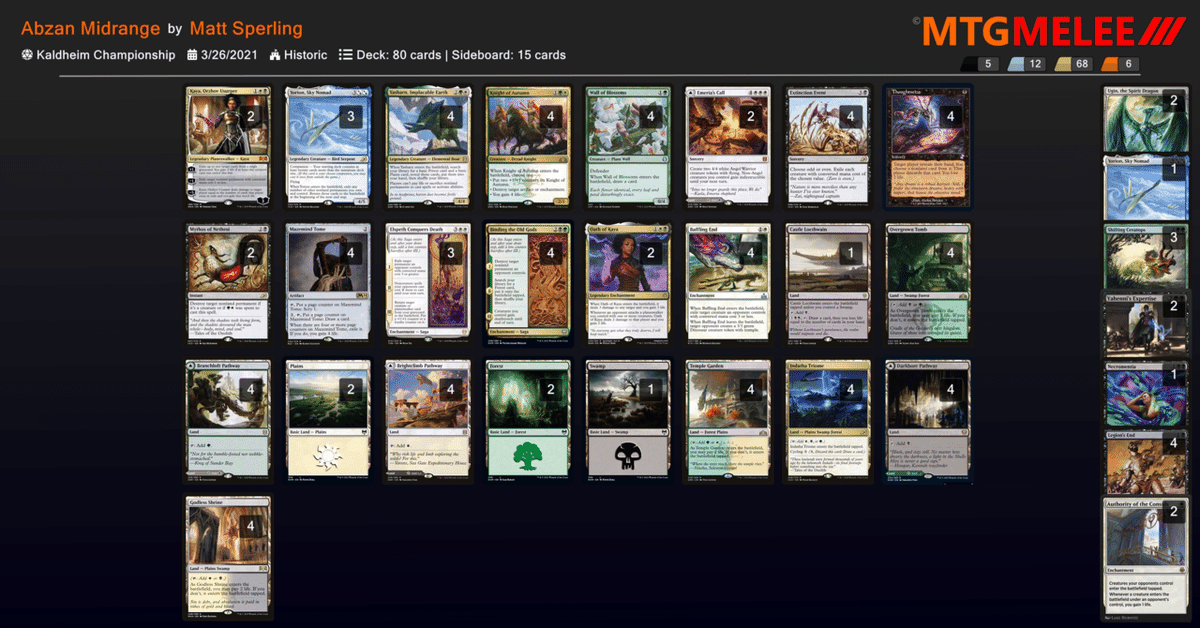

アブザン(引用元)

こちらもプロプレイヤーのグループが持ち込んだデッキだ。綺麗なパーを出している…と思う。なぜ歯切れが悪いかというと、G1《ヤシャーン》を処理できず負け、G2後攻を取って土地2に《探検》の初手をキープしたところライフがなくなるまで3枚目の土地を引かなかったため。これがマジック。おそらくだが、5Cニヴよりは事故をしなければやりようがある。インスタントタイミングでの《ヤシャーン》の除去→《ボーラスの城塞》の勝ち筋が《墓掘りの檻》がない分通しやすいため。

肝心のジャンドミラーは1-1。

Ondrej Strasky選手にはG1を落としたものの、G2, G3でより盤面を整えたうえで《コルヴォルド》を着地させることができ勝ち。どの程度後攻を取ったことが響いたかはわからないが、計画通りのゲームができた。

もう一方はストレート負けの八十岡選手戦。G1相手のワンマリに対しこちら、《コルヴォルド》2枚、《パンくずの道標》、《悲哀の徘徊者》、《初子さらい》に土地二枚でキープ。欲しい二枚があり、少しかみ合いが悪いものの軽いアクションもあったのでキープでよかったと思っている。しかし、公式配信のアーカイブを見てわかったことだが、マリガン判断で勝負は決していた。相手は《初子さらい》を下に送り、猫かまど悪魔パンに土地2。強すぎた。これもマジック。G2は後攻を取って相手が土地1で止まったところに相手の《ガチョウ》を《初子さらい》しドロー1枚が響く計画通りの展開、かと思ったがそううまくはいかず。こちらの《パンくずの道標》

と《コルヴォルド》はすぐに除去され、追加の有効札を引かないまま巻き返されて負け。

チョキデッキらしいチョキデッキには当たれず、8マッチ中4マッチがヤシャーンを使うジャンドメタデッキであった。マッチング運を考えると勝ち越しできたことは僥倖であったと思う。

1.3. まとめ

スタンダードで6-1、ヒストリックで5-3でTop8に進出し4位に入ることができた。特にスタンダードはメタ外デッキを持ち込みチームメイトと共に高い勝率を出すことができ大変満足のいくものとなった。

今一度、ともに頑張ったチームメイト、応援してくださったみなさんに感謝申し上げたい。

2. 一般的なMtGへの取り組み

ここまでは、チームとしての今回のイベントへの取り組みを述べた。ここからは私個人の一般的なMtGへの取り組み姿勢について述べる。

2.1. ゲームに関する事実とゲームへの認識

さて、読者はMtGで勝つために必要なことはなんだとお考えだろうか?今一度真剣に考えていただきたい。これは重要な問だ。私は本記事の冒頭で筋トレを例に挙げ、努力にも正しい努力と誤った努力があると述べた。正しい努力のためには自分の目標を正確に認識する必要がある。そして努力はそれを達成するために自分に欠けていものを補うためのものである必要がある。

私の答えは、MtGで勝つために必要なのは"正しい選択を続けること"だ。カードゲームはは有限な選択肢を与えられてその中から一つを選択することを続けるゲームなのだから、当たり前だ。なんの疑いようもない明白なことだろう。優れたプレイヤーだからといって、プールに存在しない神のカードを引けるわけでも、隠された超能力に目覚めるわけでもない。この点に置いて、全プレイヤーは平等であり、MPLでも昨日始めた初心者でも取りうる選択肢のパターンは同じだ。より多くの正しい選択を行うプレイヤーが勝率の高いプレイヤーで、より多くの誤った選択を行うプレイヤーが勝率の低いプレイヤーである。

ではここに努力の目標が明らかになった。正しい判断をより多く行えるようになること(ありていに言えばプレミを減らすこと)だ。ミスをなくすには何をしたらいいだろうか?そもそもミスというものを一括りにしてしまっていいのだろうか?よくないだろう。少なくとも次の二種類のミスが存在することは認識する必要がある。

・悩んだ末誤った選択をしてしまう

・そもそも正しい選択を選択肢に入れていない

前者はいいミスだ。悩んだということはなんらかの理由づけをして選択し間違えたのだから、反省し考察して今後のプレイをより良いものにできるだろう。しかし後者は実に悪い!なぜならあなたは自分のミスに気づいていないのだから。何らかの努力をしてミスに気づかなかったとする。同じ努力を続けてミスに気づける可能性は低いだろう。そんなことではうまくなるはずがない。いや、うまくならないだけならまだましだ。あなたはプレミのせいで負けたことに気づいていないのだから、「デッキが弱い」と言うかもしれないし、「引きが悪かった」あるいは「相性が悪かった」と言うかもしれない(本当は強いデッキを握って有利マッチで勝てる手札を引いていたかもしれないのに!)。

ミスというと、ゲーム中のプレイミスのみのことと思われそうだが、そうではない。弱いデッキを登録してしまったならメタ読みのミスと言える。アーキタイプの選択は正解でも、より優れたリストを持ち込んだプレイヤーがいたなら、カードの評価をミスしたと言えるだろう。MtGで勝てるようにならない理由は全ては判断のミス(と場合によっては運)にある。

以上から私の考えるMtGで強くなるための正しい努力の定義が完了したように思う。努力の目的はミスをなくすこと。ミスをなくすために最も重要なことはミスに気づくこと。正しい努力とはミスに気づくための努力である。

ここから先は

¥ 600

おもろいこと書くやんけ、ちょっと金投げたるわというあなたの気持ちが最大の報酬 今日という日に彩りをくれてありがとう