そもそも品質工学 第140話 1信号の動特性

何を言っているんだ?って思った人もいるでしょう。

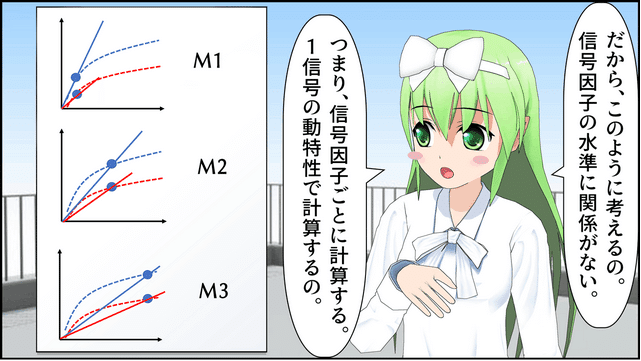

動特性の計算には、普通は信号因子の水準は3つと相場が決まっています。

そこに対して、1つでいいのか?

それって、静特性って言わないのか?

まぁまぁ、とりあえず話を聞いてくださいよ…(^^;

ということです。

1信号の動特性ってのがまだ話に出てなかった時代、再現性が得られなかったとき、よく信号因子ごとに望目特性で計算してました。

これで計算すると、要因効果図が信号因子の水準数だけ書けます。

それを並べると、これがなかなか面白い。

信号因子の値の変化に伴って、要因効果図の傾向や、変化の大きさが変わってくるのです。

なので、現象解明にはとても役に立ちます。

しかし、安定した条件を見つけるとなると、結局は3つの要因効果図を足した傾向に従うことに。

現象解明ができても、最適化できるかどうかなんて関係ないってことです。

そして時代は流れて、田口先生が1信号の動特性って言いだしたんです。

誤差因子がしっかりとれていて、信号水準で傾向が変わらない、そして信号因子にたいして線形成があるような場合は、信号因子は3水準なくてもいいと。

例えば、シミュレーション実験とかですね。シミュレーターが線形性があるならば、3水準は不要ですよね。わかっているという前提ですね。

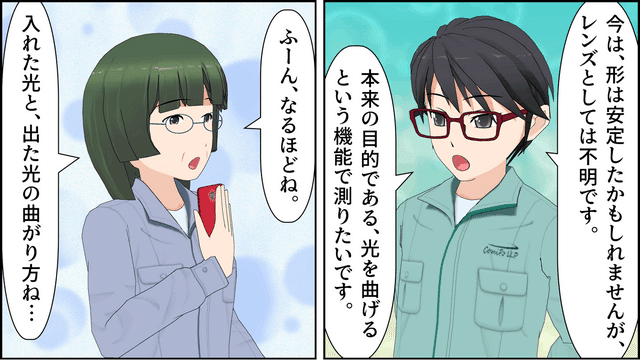

さて、いよいよレンズそのものの評価ですね。

はたしてどう測るのか?どう評価するのか?

続きが気になる人はこちら!

↓ ↓

.

いただいたサポートは、有益な情報を提供し続けるための活動にあてていきたいと思います!