内側縦アーチの低下は結果論!?~クロスサポートメカニズムから繋げて~

今週も宜しくお願いします!

卒論が思った以上に進まなくて困っている町川です(笑)

この時期は、色々忙しくて、、、、

皆さんはやりたい事などありますか?

何か1つでもコツコツ続けていくとGoodですね!

「為せば成る」の精神で一緒に頑張っていきましょう!

↑↑僕の高校時代の座右の銘でした(笑)

ちなみにですが、

僕が高校時代に書いたら ➡「成せば成る」

お恥ずかしい話です……。。笑笑

~目次~

⑴前回の復習

⑵横アーチ

⑶横アーチが与える影響

⑷クロスサポートメカニズム

⑸内側縦アーチの低下は結果論!?

⑹まとめ

⑴前回の復習

まずは前回の復習からです!

足部のアーチは、内側縦アーチ・外側縦アーチ・横アーチの3つあります。

そして、アーチの役割は以下の3つです。

また、縦アーチで重要な事として、

トラス機構やウィンドラス機構があるという話をしました!

では、アーチの機能を抑えたうえで、

治療戦略はどうなっていくのか!?

簡潔に前回の記事に書いているのでご確認ください。

では、今回は「横アーチ」について触れていきましょう!

3つのアーチが揃う事で繋がる事ってたくさんあり、

今回は「クロスサポートメカニズム」や「内側縦アーチの低下は結果論」という点について詳しくみていきましょう!

気になりますよね(。-`ω-)

ですが、その前に横アーチについて説明していきます。

⑵横アーチ

大きくみて3つの機能が挙げられます。

<横アーチの機能>

⑴緩衝作用(トラス機構)

⑵体重支持

⑵推進力(ウィンドラス機構)

縦アーチによく似ていますね!!

横アーチは3つのレベルに分かれるため、少し細かく確認していきましょう!

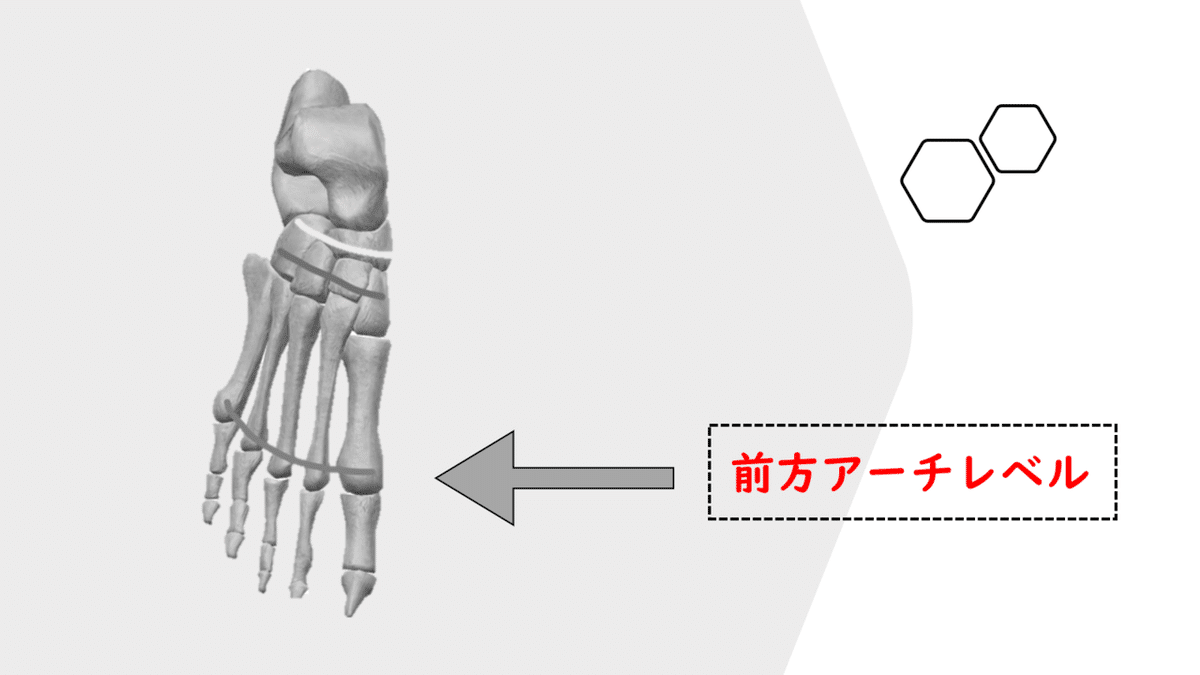

①前方アーチレベル

構成:第1~5中足骨頭

要石:第2中足骨頭

ドーム状の軽度の凹みがあり、軟部組織を介して地面に接している

②楔状骨レベル

構成:内・中・外側楔状骨と立方骨

要石:中間楔状骨

横方向の弯曲に強力に作用する長腓骨筋腱が張っている

ここで重要な筋は、長腓骨筋と後脛骨筋

③舟状骨/立方骨レベル

構成:舟状骨、立方骨

このアーチの弯曲は後脛骨筋の低側拡張部によって保持されている

⑶横アーチが与える影響

横アーチ低下による影響は以下があります。

<筋肉>

・母趾外転筋、短母趾屈筋、短趾屈筋の筋力低下がみられ、長腓骨筋が過度に働く

・後脛骨筋や長趾屈筋、ヒラメ筋などの筋張力が増加し、脛骨骨膜などへの機械的ストレスが増加する可能性がある

※緩衝作用の代償を上記で行う

〈関節〉

・膝内反モーメント増加

・股関節外転モーメント増加

また、横アーチの低下により動作時に足趾が浮き、踏ん張れない状態になる「浮き指」になります。

浮き指は、足部だけでなく、全身に影響を及ぼします。

その理由として、身体重心が後方で固定されてしまうからです。

さて、前回から今回にかけてアーチについて話してきました。

「トラス機構」や「ウィンドラス機構」はよく耳にすると思いますが、

もう1つ足部を知る上で必須の知識があります。

それが「クロスサポートメカニズム」です!!!

この内容を知る事でより効果的な足部への介入を行うことができます。

⑷クロスサポートメカニズム

この仕組みに必要な「後脛骨筋」と「長腓骨筋」の基礎から確認していきましょう。

<後脛骨筋>

起始:下腿骨間膜、脛・腓骨の骨間膜側

付着:舟状骨粗面、内側・中間・外側楔状骨、第2-4中足骨底

作用:足関節底屈、足部の回外・内転、

舟状骨・内側楔状骨の挙上(内側縦アーチの保持)

<長腓骨筋>

起始:腓骨頭、腓骨外側上部2/3

付着:内側楔状骨足底面、第1中足骨底

作用:足関節底屈、足部の回内・外転

第1列の内転を制動(横アーチの保持)

※後脛骨筋の足部内転は長腓骨筋の外転に比べて強いので、これを等しくするために短腓骨筋の働きも必須となってきます。

では、本題のクロスサポートメカニズムを簡単にお伝えします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?