「一人ひとりの物語性を大事にしたい」_まちとしごとのインサイドストーリーvol.02 吉田 隆真

まちとしごと総研では、組合員の取り組みを支える、いろいろなスタッフがそれぞれの思いをもってプロジェクトをに取り組んでいます。皆さんの思いを紹介する「まちとしごとのインサイドストーリー」。

下京いきいき市民活動センター(以下、下京いきセン)は、市民活動や公益活動を幅広く支援するために、京都市から運営を委託されている指定管理施設です。その指定管理者として「まちとしごと総合研究所(以下、まちごと)」が管理・運営を担っています。

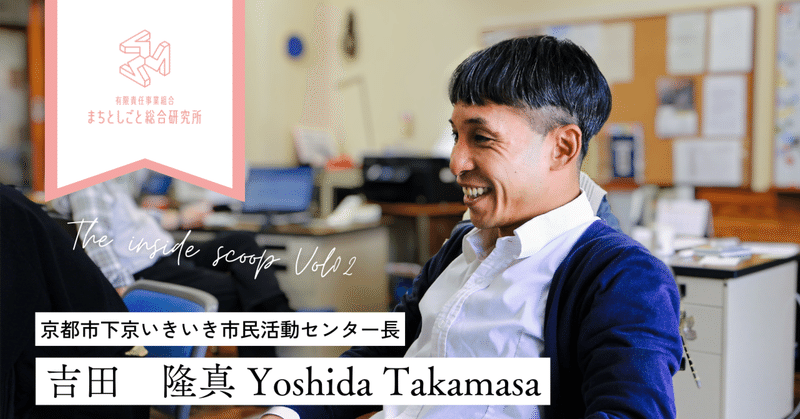

第2回は 下京いきセンでセンター長を務める吉田隆真(よしだ・たかまさ)さんにお話を伺いました!

暮らしの中にある小さな営みを大事にしたい

Q,いきセンでお仕事される前のことからお聞きしてもいいですか?

私は昭和60年生まれです。もともとまちづくりがやりたい等の思いを持って入ってきたわけではなくて、周囲からの声に応えて流されるうちにここにたどり着いていました。

Q,バックパッカーをされていらっしゃったとか。きっかけはあったんですか?

大学を卒業したあと旅行会社に勤め、その仕事で初めて海外に行ったんです。インドネシアに行ったんですが、観光地には全然興味がなくて、ほったて小屋とかバラックが並んでる地域を通ったときに面白いなと思いました。そこから旅行会社を1年半で辞めてバックパッカーをすることにしたんです。

Q,何にそこまで惹きつけられたんでしょう?

現地に行ったとき全然知らない地元のおっちゃんやおばあちゃんによくしてもらい、普段過ごしている日常生活にはない体験でした。ネパールを訪れたとき山奥に迷い込んだことがありました。街灯がほとんどないので夜になると真っ暗になるんですけど、ふと周りを見てみるとぼんやり家の明かりがちらほらと見えて。それを見たときに、そこに一人ひとりの営みがあるって考えると尊いなと思ったんです。そういうのを大事にできる人になりたいなと思うようになって。

真面目さのなかにもふざけた部分を作りたい

Q,そもそも旅行会社に就職するっていうのはもともと海外に興味があったんですか。

全然なかったですね(笑) 就職活動をふざけてやってたんで、名前の知ってる会社に全部エントリーして一番最初に受かったところでやめようって思っていました。今でもそういうところがあるんですけど、大きな流れに100%乗っかりたくないって気持ちがありまして、みんなが真面目に就職活動をやってるときにふざけてる人でしたね。

Q,最初に流されてきたって言ってましたけど、そんな感じがしませんね。

根はすごい真面目なんだと思うんですけど、どこかにふざけた部分を作りたいなと思っているんです。私の趣味が釣りと競馬とタバコなんですけど、市民活動支援はともすれば真面目だと捉えられるようなところがあると思います。なので対極なものもやりたくなるんです。それでバランスを取ってるんだと思います。

支援者ではなく実践者として関わる

Q,相談に来られた方に対して大事にしていることはなんですか。

例えば、地域で困ってる人をなんとかしたいって話があったとします。例えば貧しくて困ってる人がいてその人が働いてないとしたら、仕事につけるように働きかけようとする人もいると思います。でもダイレクトに「働きましょうよ」って言っても響かないことがあります。一緒にタバコ吸いながら競馬の話したら盛り上がることもある。

よくセンターのスタッフにも言うんですけど、“支援者”っていう言葉があんま好きじゃないんです。手を差し伸べる感じがして偉そうに思えるから。

いきセンに困っている人を助けたいとか、自分がそうだったから今度は困っている人を助ける立場になりたいみたいな人が来たりもするんですけど、そういう人には支援者じゃなくて実践者になろう!って言います。

自分なりの正解をその人にやらせるんじゃなく、その人と同じ立場で何ができるかを自分で考えてやってみてほしいんです。自分で考えて行動するから面白さや学びがあるんであって、こっちが思い描いてる支援の道に乗っけてあげることが必ずしも正解じゃないと思います。

物語性のある経験が生きていく糧になる

実は社交の場がめっちゃ嫌いなんですよ。必然性がない、出会うべくして出会ったみたいな感じがあまりない出会い方って嘘っぱちに思えるんです。しかも下心あって行ってるわけじゃないですか。

一方で、面白い出会い方って自分たちのやってることを突き詰めていったらあの人にたどり着いたとか偶然道ですれ違ったあの人とかってことだと思うんです。

Q,何か狙いを持って会いに行く場での出会いと、偶然性による出会いとの違いに違和感があるんですね。

物語性を大事にしたいなって思っていて。去年から京都市立芸術大学の学生と一緒にいろいろやってるんです。

最初は「廃材を使ってものづくりしたい」っていきセンを訪れたんです。じゃあ廃材出そうな事業者さんに手当たり次第当たってみてたら、近くに皮の卸しをやってる業者さんがあって、そこで出た端切れをもらえることになって。じゃあ端切れを使って何か作るかとなってやってたらたまたま椅子を作ってる人に出会って。それから椅子をおばあちゃんたちと一緒に作ってたら、新聞記者さんの目に留まって、記事を出してくれたんです。今度はその記事を見た人からミシンをもらえることになって、そのミシンを使ってまたやってたら、次はミシンを使って義足作ってる人と繋がって……みたいにどんどん数珠繫ぎに展開していったんです。

このエピソードを偶然なのか必然なのかで言えば、私は必然なのかなと思っていて。自分たちのやりたいこととかやるべきことを真摯にやっていれば、おのずとそういうふうに繋がっていくんじゃないかなと。

それは、その子たちが生きていく過程ですごく大事なことだなと思っていて。そういう物語のある地域とよそから来た若い人たちの繋がり作りを今は力入れてやってる感じですね。

Q,面白いですね。その物語性のある経験が生きていく過程で大事になるってところについてもう少し詳しく聞いてもいいですか?

芸大生の子は今までは自分のしたいことが誰のためになるのかは意識したことがなかったと思うんです。

でも活動をやっていく中で、出会った人たちに喜んでもらった経験は将来その子が社会に出て誰かのために仕事するときに、原体験になってくれるだろうなと思っているんです。

物語性っていうのは、活動している個人と地域住民個人との一対一の関係性の中で成り立つものだと思います。そしてそれこそが、下京いきセンのコンセプトである「ダイバーシチズン」という言葉に繋がるんじゃないかなと。

ダイバーシティズンとは、一人ひとりに向き合った課題解決

センター長になってから3年の間ずっと、「ダイバーシティズン」というコンセプトをどうやっていけばいいのか模索してたんです。一番最初に思いつくのは生きづらさを抱えてる人が生きやすくなるようなことを目指してやればいいのかな?と考えたんですけど、「なんか違うな」と思って。

私なりに“ダイバーシティズン”をどう置き換えるかと考えた時に、この「一人ひとりにフォーカスをしていくことが、私なりのダイバーシチズンというコンセプトなんじゃないか」とたどり着きました。

Q,ダイバーシティを考える際に、わかりやすく生きづらさを抱えた人に焦点を当ててしまいがちですよね。

私がやってる事業の中で今度商店街でイベントをやるんですけど、その商店街に我々が入る前から関わっていた若者がいて、その子は車いすユーザーなんです。その子がなんで商店街と関わりたいのかはまだよくわかってないんですけど、その子がキーパーソンになって商店街でイベントができることになったんです。

ダイバーシチズンの文脈として、わかりやすくその子のパーソナリティを切り取って「障がいを持った子」とカテゴライズしてしまうことはできると思うんですけど、それは絶対にやりたくなくて。

その商店街との関わりにおいて、その子が車椅子ユーザーであることは関係ない。その子自身が何を考えて商店街と出会ってどう変わってきたかってところが大事で、「車いすユーザーの◯◯さん」ではないその子自身の固有の物語性がちゃんと打ち出せるようになったらいいなと思っています。

私は最近は個人の動機や背景、その子が持ってる物語性がまちづくりのキーワードじゃないかなと思っています。大きな物語ではなく小さな物語を大切にしたいって思いは私の反骨心からくるものだと思います。

目指したい世界観のために違和感を持ちながらも向き合っていく

昨年、下京いきセンの近くに京都市立芸術大学ができました。「このエリアを芸術と文化のまちにしたい」という大きな文脈があります。一方で京都市の財政難もあり、そこで生まれたものをいかにビジネスの領域につなげていくかという話もあります。

さっきのミシンをもらった芸大生の話でいくと、その子のなかにはすでに原風景となる物語があります。あとはそのミシンをどのようにソーシャルビジネスの界隈で活用していくかっていう絵を描けさえすれば、1つの物語が最後には社会に飛び立っていって、私の役割は終わるかなと思うんです。

ただそこは市民活動の領域だけではたどり着けないと思うので、私はこれから苦手な社交の場に出ていってミシンの子と社会を繋いであげる役割もやっていかないといけないのかなと思っています。

Q.最後に、どんな人にいきセンに来てほしいですか?

そうですね……何かモヤモヤを抱えてる人だったり、一人ひとりの持つ物語性の話に共感してくれる人に来てほしいですね。いきセンには変なやついっぱい来るんで、面白いですよ。

そして来てくれた人たちが早く自分の物語を見つけて、お世話になりましたって言って仕事持って帰ってくる状態を作るのが理想です(笑)

ーーーたくさん赤裸々に語っていただいてありがとうございました。

聞き手,ライター:筌場 彩葵

※2024年の採用は9月ごろにリリースする予定です。詳しくはホームページをご覧ください。

【公募終了】まちとしごと総合研究所では伏見いきいき市民活動センターの事業コーディネーターを募集しています。関心を持っていただけた方はぜひ以下のURLをチェックしてください。 https://machigoto.org/2023/12/19/fushimi-wanted_2024/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?