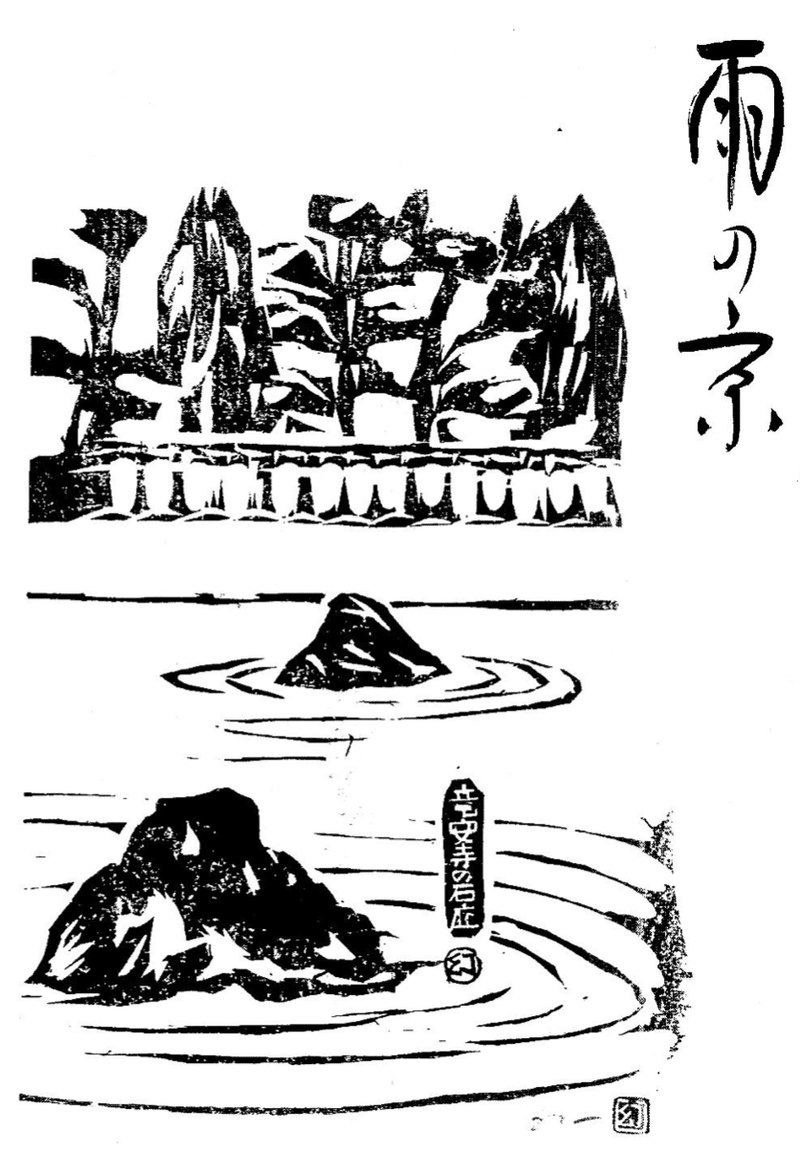

「雨の京」

六月の京都。観光客の少ない梅雨季の京都は、心なしか雨の中に、街全体が深く、静かな湖底のように感じられます。大古の昔、東山、北山、西山に囲まれ、満々と水をたたえた静かな湖が蘇えったように。

『南総里見八犬伝』を書いた滝沢馬琴が、初めて入洛した時、「京の雨は縦に降る」と大変感心したそうです。江戸のように、横殴りの雨が降らない、四方を山で囲まれた京都で、合羽を着ていない雨傘の中の若い女性の着物が一段と鮮やかに、美しく、馬琴の眼に映ったのでしょう。

雨の京都は女性ばかりが全てではありません。抹茶を敷きつめた様に深い緑に包まれた庭園の苔が美しい、西山の麓にある西芳寺、通称、苔寺。

高瀬川のせせらぎと柳並木の青葉が小雨に煙る、四条から五条の木屋町筋。円山公園を出て、智恩院を粟田口に降りて行くと、大きな楠が見える。その巨大な楠で有名な青蓮院周辺。樹令七百年以上と云われる大楠の樹根は、さながら大蛇のごとく地上に現われ、うねり、のたうち、躍動している。自然の強さを感じずにはいられません。清水寺の舞台から見える静かに沈む甍の屋並。墨絵のように霞む、嵐山、高雄の深遠な山景。樹々の緑が清清しい、大原の里にひっそり佇む、三千院、寂光院等々。雨の京の風情もまた味わい深いものです。中でも、雨の季節の竜安寺。清雅。幽遠。深美。静寂。無。

北野白梅町から嵐電(京福電車、北野線)に揺られて、のんびりと周囲の景色を愉しみながら二つ目の駅。駅から五、六分で門前に着きます。

足利氏の管領、細川勝元が建立したといわれる、竜安寺は、大雲山と号して、臨済宗、妙心寺派の十刹の一つになっています。

白砂が敷きつめられた方丈庭園は、三方を低い油土塀に囲まれています。白砂の上に散り置かれた十五個の石は、七・五・三に組まれ、一木一草も無い、見事な簡潔がそこに横たわります。

雨降る日、縁側に一人座して、沈思黙考。白砂が海と化し、石は島に化す。雨は石を照す。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?