正解を出さないキャリア:ニュータイプの時代 新時代を生き抜く24の思考・行動様式

仕事に疲れて、私一体どうしたかったんだろう?と思った時に選んだ本 1冊目

2019年、転職してちょっとのとき。なんだか疲弊してすり減ってしまい、私これでいいんだろうか?と立ち止まりたくなったお時になにか答えがほしくて選んだ「ニュータイプの時代 新時代を生き抜く24の思考・行動様式」

本について

本の全体の内容はこちらがわかりやい https://diamond.jp/articles/-/206674

上記記事から下の画像を引用。かんたんにいうとニュータイプはオールドタイプと対してこんな違いがあると。「正解を探す」には、問題が用意されていなければいけないが、VUCA時代にはそもそもの「問題」を発見するところからが必要、と。

唐突だが、自分なりの3つの要点をまとめてみた

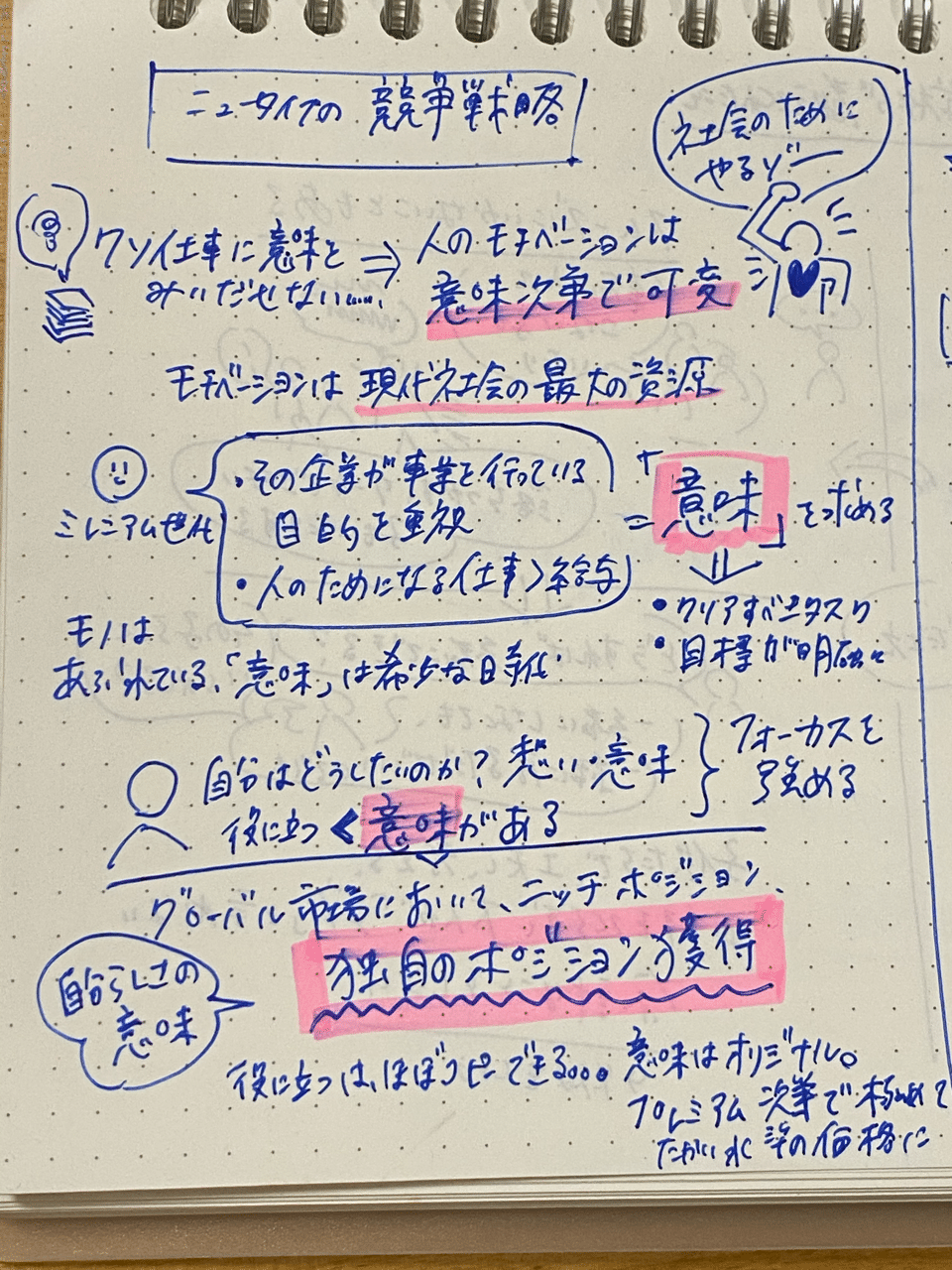

本の中で特に印象的だったのは、第3章 ニュータイプの競争戦略と第6章 ニュータイプのキャリア戦略、第7章 ニュータイプの学習力の3つ。

独自のポジションを獲得するために、自分らしい意味づけが必要

キャリアに関して悩んでいて読み始めたのだが、競争戦略での意味のポジションを取るというところが特に印象的だった。多様化する市場の中で、機能的な部分で努力して勝負しても微差。情緒的価値、ストーリー、ブランド力で勝負するなどと市場でも歌われるが、それはキャリア戦略でも同じことなのだろう。

ニュータイプの時代、生き抜くには「役立つ」よりも「意味がある」を重視する。「役立つ」はすでにコモデティ化しており一度広まるとコピーしやすい部分でもあるからだ。対して「意味がある」とは、個人の想いや意義的背景があるためコピーしにくい。

モチベーションは、経営資材として希少化

モチベーションの有無や高さは、意味によって決まる。「クソ仕事」と言われる意味のない労働に関して、人はモチベーションを感じて自主的に働こうなんて思わない。自分がやる「意味がある」と思えて初めてモチベーションが上がる。そして自ずと生産性やアウトプットの質も上がるし、自己学習力も高まるだろう。企業の目的や、リーダーシップなどでも、チームにモチベーションを上げられるか?=意味を語れるか?が重要になる。

「意味のポジション」を自分軸で確立する

特に独自のポジションを取るという部分に関して、「フォーカス」することになると書かれていた。つまり、意味づけすることで的が絞られ、オリジナル = プレミアム次第で高い水準の価値に高めることも可能になる。できればここを狙いたいところ。。

周りを巻き込むには、共感できるかどうか

「意味づけ」を伝えるためには共感できるストーリーが必要になる。

なぜそれが重要なのか?(=WHY)、なにをするために存在するのか?(=WHAT)、どのようにするのか?(=HOW)だけでは、

周りを巻き込んで、各自が自分ごと化し、モチベーションを高めるまでにできない。

再三「意味が大事」と書かれていたが、結構ここがポイントな気がする。自分ひとりでモクモクとやる分には、ビジョン・ミッション・エグゼキューションがあればそれっぽいけど、企業理念などがなぜ上滑りな印象なものが多いのかというと(そうじゃない企業もあるけど)そこには共感できるストーリーが見えてこないから。

「持続可能な未来を想像する」とか経営理念に書かれても、すごそうだけどピンとこない。

でも、例えば「マザーハウス」のように 途上国の雇用・貧困格差という問題に対して、ローカルで資材や労働力を生み出しグローバルに販売することで経済圏の循環を生み出すというビジョンには、共感したり・その課題に思いを馳せるきっかけになったりと、マザーハウスがバッグを作る「意味づけ」がある。

最後に:自分の「意味のポジション」とはなんだろう?

市場価値がある職種、給与が高いポジション。そうゆう他者評価から導き出した選択で選んではいけない。

「私がやっててモチベーションあがることってなんだろう?」

「どんなことを問題提議できるだろう?」

「それは、自分だけではなく他者も巻き込めるようなストーリーなのだろうか?」

上記を掘り下げながら実践していくこと。私だったらば、HCDの知見やそれらを実施する推進力とカスタマーサクセスというまだ新しい概念?職種の掛け合わせが独自のポジションとなると考えている。

疲弊したクソ仕事時代があるから、そんな仕事を増やしたくない

「意味づけ」に関しても、デザイナー・制作会社時代にユーザー理解できないままものづくりすることの虚しさ、意味を見いだせず消耗戦で疲弊した実体験から、チームや造り手に対してはエンドユーザーの理解をすすめる場を作ったり、「私達のやっていることには意味がある」と実感できるようなフィードバックが循環できる仕組みを組み込むことが目先の目標である。

仕事に対して疲弊しているのは、やっぱり「これって意味があるんだろうか

」って疑問視し始めることだと思う。クソ仕事なんて思ったら生きるのがつらい。

環境や仕組みが変われば、win-winになれるんじゃないだろうか?

生きるのがつらいって思ってしまうのは環境のせいだったりする、すごくわかる、わたしがそうだったから。だからその環境を仕組みで変えたい。働くひとも、サービスを受ける人も、どちらも幸せになる仕組みを目指したい、というのが思いだ。だからサービスデザインってのにも興味がある。

のだなと、書きなぐりながら整理がついてきたのだった。

いい本だったのでおすすめ。