フランス人監督が描いた最後の日本兵「ONODA」

映画(ONODA 一万夜を超えて)(ネタバレありです)

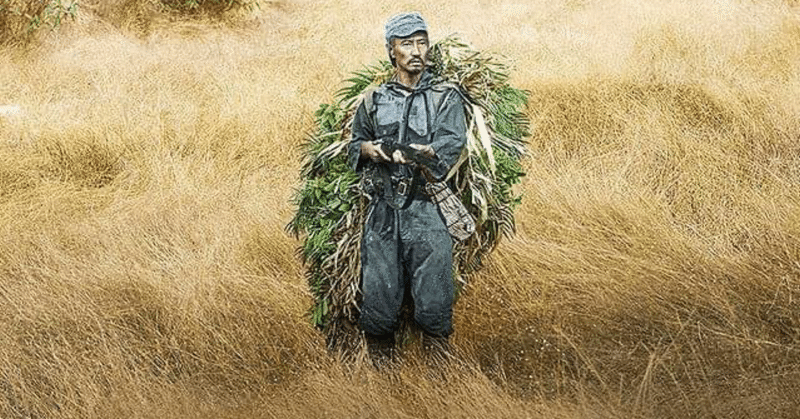

フィリピン・ルバング島で発見された元日本陸軍少尉小野田寛郎氏の島での体験を再現した映画です。フランス人のアルチュール・アラリ監督は、終戦後も30年近く密林に潜んで抗戦を続けた主人公の姿を、ドキュメンタリータッチで淡々と描いています。

1944年に敗戦濃厚な島に徹底抗戦の命令を受けて赴任した主人公は、終戦後も部下と一緒に島に残り、徹底抗戦を貫きます。途中日本からの捜索団が置いていった終戦を知らせる書類や新聞、ラジオなどを持ち去って読みながらも、頑なに終戦を拒否して抗戦を続けます。

潜伏して抗戦を続けた理由の1つが、スパイ養成機関である陸軍中野学校での経験でした。諜報部員として教官から叩き込まれた言葉は

「絶対に死ぬな。草の根や泥を食べてでも生き延びろ。必ず迎えに行くから」というもので、これは諜報部員が集めた貴重な情報を、無駄にしないようにとの考えだったと思います。情報=人間であり、そういう意味での命の尊さを説いたものだと思いました。

よって主人公はどんな困難な状況でも自決せず、また投降もしないでひたすら反撃の機会を狙っていました。だから常に銃を携えて、必要となれば銃口を標的に向けるのです。その敵はいつしか米軍から島民へと変わっていったような経過を辿ります。

そこまでこだわったのは軍人としての誇りであり、それ以前に人間としての生への渇望だったかもしれません。ただこれもあくまでも建前の一端であり、その真相は計り知れないものがあります

当時の記憶をたどれば同じ帰還兵であった横井庄一氏が、潜伏期間中飛行機などの騒音がした場合、身をかがめて自身を守ったのに対し、小野田氏は銃を構えて備えたとの比較があり、これも中野学校出身者の特徴との記載があったような気がします。

最後抗戦を終わるに際しては、中野学校時代の上官の命令を聞きながら銃から銃弾を抜き取り、その任務を解きます。

ラストシーンで軍のヘリコプターで輸送されるために、現地住民や軍人の見送りを受けながら乗り込むシーンがありましたが、その外見以上に雰囲気が本人にそっくりだと感じましたね。

あと密林で生活するために、必要な食料や日用品(ラジオ用の電池など)などは、民家まで出向いて盗んでいたようでしたが、肝心の銃の銃弾は長い潜伏期間でどのように調達していたのか、銃に詳しくないので素朴な疑問として残りました。

(文中のセリフは鑑賞後の記憶に基づくものなので、正確ではないかもしれません。写真は公式サイトより引用しました。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?