かぐや姫の物語と虫愛ずる姫君

宮崎駿氏は『虫愛ずる姫君』にインスパイアされ

『風の谷のナウシカ』を制作したと聞く。

しかし、高畑勲氏の『かぐや姫の物語』のかぐや姫は、

より原作に忠実に『虫愛ずる姫君』をモデルにしていると感じる。

そんな事を語っていきたいと思う。

お歯黒と引眉の拒否

お歯黒の起源は定かではなく、諸説あるが、

平安時代のお歯黒は、鑑真が持参した製法と見ていいだろう。

そしてその習慣は、権力者の間でしか流行していなかったと思われる。

『平家物語』には、源氏の武士と偽って逃げようとした平氏の武者が、

お歯黒をしているという理由で、平氏とばれてしまうシーンがある。

また、戦国時代には、打ち取った首の位を偽装する為に、

生首の歯を黒く染めたとの記述もある。(『おあむ物語』)

元々竹細工師の子で、木地師達と遊んでいた『かぐや姫の物語』の

かぐや姫にとっては、驚くべき習慣であったのだろう。

それより驚くべきは、周りの女侍従が当たり前に目にしていただろう

お歯黒と引眉を拒否した『虫愛ずる姫君』である。

お歯黒と引眉を拒否する姫という点は、他に類を見ない為、

高畑勲氏は、明確に虫愛ずる姫君を意識していたように思う。

いふかいなき男の童達

虫愛ずる姫君に使える侍女達は、虫を怖がって近寄りもしないので、

虫愛ずる姫君はもっぱら身分の低い童を側において遊んで過ごす。

これは、かぐや姫が生地師の子供達と遊んでいた日々にも

通じる所がある。

『千中譜』を記した栗本丹洲も身分の

違う子供と気さくに話すタチだったようで

虫を取って集めるうち自然と仲良くなったのか、

珍しい虫を子供からもらった事が記されている。

虫を取ってくれば、姫君が色々な物をくれるという事もあっただろうが、

純粋に虫の好きな少年達が集まれば、自然と会話も弾んだろう。

虫も愛ずるかぐや姫

作中のわらべ歌から、「鳥、虫、けもの、草、木、花」とあるように、

花だけでなく、全ての自然へ親しむかぐや姫は、虫にも例外なく愛を注ぐ。

媼からもらった庭に、カタツムリや手でとらえたバッタを逃がすシーンに

虫愛ずる姫君の面影を感じる。

貴族女性とかぐやの閉塞感

『かぐや姫の物語』の設定する時代は平安時代であろう。

この頃の「高貴の姫君」にとっての最高の幸せは、

より身分の高い貴族の男性に見初められ、

その跡継ぎを生む事だった。

しかし、男が女の元を訪れ、複数の妻を持つ事ができた時代であり、

女の幸福は男の寵愛次第という不安定な物であった。

始めこそ、色とりどりの衣に心躍らせていたかぐや姫だったが、

都での暮らしに次第に鬱屈していく。

「高貴の姫君は人ではないのね!」というのは

「月の都の住人」対比されいると取れる。

裳着(初潮)の宴で、「本物の姫ではない」

という言葉に耐えられなくなったかぐや。

そもそも望んで姫になった訳ではない。

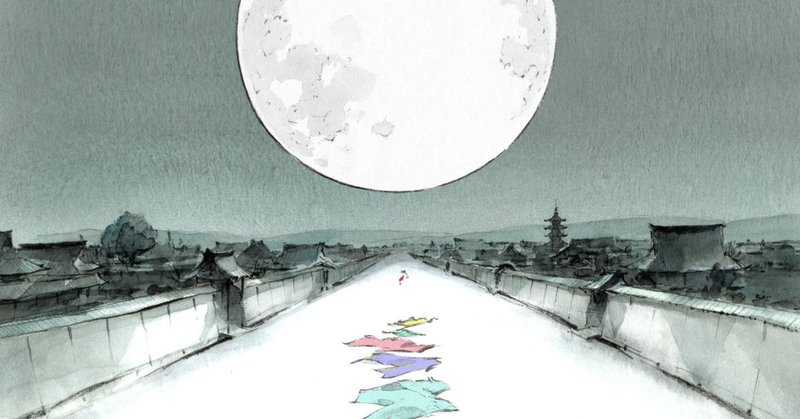

かぐやは本当の姿を取り戻すべく

満月の下、衣を脱ぎ捨て故郷へと突っ走る。

ここでは衣は都の象徴、満月は月の国を象徴していると考えられる。

(後に、捨丸と逃げようとする時も衣を脱ぎ捨て、

最終的に天の衣を着る事で、姫の心から一切の感情をなくしてしまう)

季節は冬、「山は死んでしまったの?」と問う、かぐやに

炭焼きは答える。「春の準備をしている」と。

そのまま、雪の中に倒れたかぐやの周りに小さい天女が舞う。

月の国の助けで、時間が巻戻ったのか、

かぐや姫は元の宴の間に脱ぎ捨てたはずの衣姿で

夢から醒めたように目を覚ます。

だが、割った貝合わせの貝だけは元に戻らない。

これはかぐやの心の一部が欠けてしまった象徴だと考えられる。

翌日なのか次のシーンで、かぐやはあんなに嫌がっていた

引眉とお歯黒を受け入れる。

流れる涙は眉を抜かれる痛みではなく、

もう元に戻れないという涙だろう。

その後も、かぐや姫はどんどん追い詰められていく。

終には自死さえ、言葉にだし、帝に抱きすくめられて

ついに、この世にいたくないと月に助けを求めてしまう。

月の使者と仏

そしてついに月の使者がかぐやを迎えにくる。

その月の使者が仏の姿をしていた事に、筆者はいたく感嘆した。

実に多くの平安の文学で、男に翻弄された女達は

しばしば出家を考えたり、実際に出家してしまうのである。

そこで自然と筆者は「虫愛ずる姫君」の仏教への知識の深さを

思い出さずにいられなかったのである。

詳しくは前記事「虫愛ずる姫君を変態っていうなぁ!」参照

虫愛ずる姫君と恋の予兆

美しさで都の噂になったかぐや姫と違い、

虫好きと仏教的論理武装で噂となる虫愛ずる姫君。

一目見ようと多くの公達に囲まれるかぐや姫と違って

訪れるのは物好きの右馬佐のみ。

さて。右馬佐は、虫愛ずる姫君にとっての、

捨丸なのか、帝なのかと問えば、やはり帝ではなかろうか?

考えてしまうのである。

右馬佐は女装して、虫愛ずる姫君をしっかり観察する。

そうして化粧をすればきっと美しいに違いないのに、

惜しいな、と思うのである。

彼は虫愛ずる姫君の見た目だけを見て、

毛虫を愛するなんて変な趣味だと考えている。

しっかり観察はしたけれど、それは上辺の事で、

姫君の本質―本地を見抜いたとはとても言えない。

一方で、侍女は毛虫が蝶になるのだからと、いつか

姫君を説き伏せて立派な女にして見せると意気込む者もいる。

恋文、垣間見という恋のアプローチをしてしまっている以上

次は夜這いも有り得る状況である。

そこで、話は終わって、続きは二の巻へ続くと締める。

『かぐや姫の物語』は『虫愛ずる姫君』の続編?

どんな続きを考えても誰も文句は言えないのだが、

どうしても、筆者には、姫君にもかぐやとおなじく、

高貴の姫としての閉塞した未来しか、思い浮かばないのである。

勿論荒唐無稽に、現代の筆者の願望を書いた所で誰にも

文句は言わせないつもりではあるのだが。

ひょっとして、高畑勲氏は『虫愛ずる姫君』の物語続編として

『かぐや姫の物語』を作ったのではないか?

筆者は考えてしまうのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?