ASD者の錯視の起こりにくさについて

様々な視知覚の錯覚現象が実験心理学の研究によって知られていますが、ASD者ではそうした錯覚が起こりにくいということが1990年代から盛んに言われるようになり、数多くの研究が行われてきました。その発端となったのはFrith (1989)、Frith & Happe (1994) で提唱されたWeak Central Coherence(WCC)理論、日本語で言うと弱い「中枢性統合理論」です。WCCの概念は時代とともに若干の意味を変えていきますが、そのオリジナルの意味を大雑把に言うと、ASD者は「局所的な情報に目が向きがちで、それらがまとまった全体を理解することが難しい」ということです。「木を見て森を見ず」という言葉で説明されることが多い概念です。

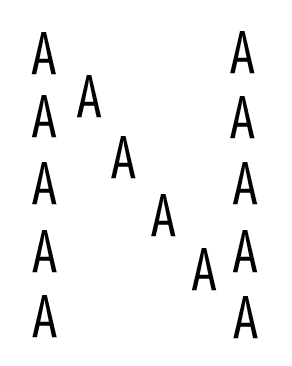

例えば、以下の図(図1)が何を表しているかの回答を求めた時、2つのパターンの報告があり得るでしょう。1つは、”N”という回答、もう1つは”A”という回答です。前者の回答は、図全体の形を回答したもので、後者は全体を構成する部分を回答したものだと考えられます。これはNavon図形と呼ぶもので、定型発達者を対象とした研究からは、図全体の”N”を回答する人が多いことが知られています。一方で、ASD者ではWCCの特徴から、部分となる”A"を回答する傾向があるということが報告されています(Mottron & Belleville, 1993)。但し、ここで挙げた図は、私が簡単に作成したもので、厳密な実験刺激ではないので、どちらの見え方をしたとしても、そのことから過度な解釈はしないでくださいね・・・。

図1. Navon図形

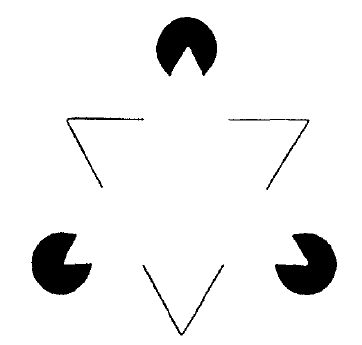

この”局所 vs 全体”の処理という研究の流れで、カニッツァ錯視が使われた研究が行われています。図2では、4つのパックマンが向き合って描かれています。この時、多くの人は真ん中に白い四角があるように見えるでしょう。これはカニッツァ錯視といい、我々の脳が自動的に4つのパックマンを背景として処理することで、主観的輪郭と言われる実際には存在しない白い四角の知覚を生じさせます。この現象も、部分(黒いパックマン)の情報を独立して処理するのではなく、それらが全体の図を構成するものとして統合的に処理することで生じるものと考えられます。

図2. カニッツァ錯視

Happe(1996)では、ASD者ではカニッツァ錯視が起こりにくいことを報告しています。実験では、下の図(図3、カニッツァ錯視の三角形バージョン)を提示し、実験参加者に「いくつの三角形が見えましたか?」という質問に回答を求めました。その結果、定型発達者の約57%で錯覚が見られ、多くの人は「4つの三角形がある」と報告しました。一方で、ASD者では錯覚が見られたのは約8%に留まり、多くの人は「2つの三角形がある」と報告しました。

図3. Happe, 1996, J Child Psychol Psychiatより転載

その後の脳波計を用いた研究では、カニッツァ錯視にともなって生じると言われるガンマ帯域の脳波に着目しています(Stroganova et al., 2012)。定型発達者では、カニッツァ図形の提示から40~120ミリ秒の間に生じる、主に後頭葉を信号源とする脳波(低次の視覚情報処理に関係)の低下と、120~270ミリ秒の間に生じる後頭葉ー頭頂葉のネットワークにおける脳波(高次の視覚情報処理などに関係)の増大が見られました。図形提示から早い経過時間で生じる低次の視覚領野の神経活動の低下は、カニッツァ錯視の知覚と関係していると考えられます。一方、ASD者では、図形提示から40~270ミリ秒の間に生じる後頭葉を信号源とする脳波の低下だけが見られました。以上の結果から、ASD者ではカニッツァ錯視が生じた際に、低次の視覚情報処理が主体となって生じるのに対し、定型発達者では低次から高次に至る視覚情報処理が生じ、この違いがASD者が図形の部分を処理するような低次の知覚で高い精度を示す背景にあるのではないかと考えました。

しかし、Milne(2008)では、Happe(1996)で報告したASD者におけるカニッツァ錯視の生じにくさを疑問視し、実験を行っています。Happe(1996)の実験では、図3を見て、三角形がいくつ見えたか?について言語的な回答を求めています。この言語による回答方法が問題なのではないかというのです。三角形の数の正解は4つとなっていたのに対して、ASD者は2つと回答する傾向が高かったということを説明しました。確かに、何をもって3角形と判断し、その数を回答するか難しいところがあると思われます(私も三角形は2つというのが正解だと思いました・・・)

そこでMilne(2008)では、図4のようなカニッツァ図形の変型版を用意しました。上の段は”厚い刺激(Fat stimuli)”、下の段は”薄い刺激(Thin stimuli)”です。言語による回答によって生じるあいまいさが問題だと考えたため、課題は図形が「厚く感じるか、薄く感じるか」を、それぞれ対応するボタンを押すことで回答するものとしました。厚みについて正しく正解していたとすれば、それは単にパックマンだけが見えていたのではなく、主観的輪郭が見えていたことになります。実験の前には、インストラクションを理解していることを確認するため、厚い刺激、薄い刺激を見せ、それぞれどんな見え方がするかジャスチャーで示せるかどうかのスクリーニングをしています。

図4. Milne(2008, British J Dev Psychol)で用いた実験刺激

実験の結果、予想に一致して、カニッツァ図形に関する厚みの回答では、ASD者と定型発達者の間に差は見られませんでした。つまり、少なくとも、厚さを基準にカニッツァ図形の見え方を評価した場合、ASD者と定型発達者には何ら差がないというわけです。同様に、Nayar(2017)でも、言語報告ではない方法(match-to-sample task)で回答を求めた場合、カニッツァ図形の判断の正確さ、反応時間にASD者と定型発達者の間の差は見られませんでした。同時に視線計測を行っており、カニッツァ錯視によって生じた主観的輪郭の四角の中心部分を見る傾向が低いことも報告しています。

カニッツァ図形を例に、WCCに関係するASD者の知覚に関する研究に関する流れを見てきました。冒頭でNavon図形を例に挙げましたが、これに関しても続きの研究があります。Plaisted et al., (2008)でも、単純に図1のようなNavon図形を見せてその見え方を評価した場合、ASD者では全体を構成する部分(図1の場合は”A”)を回答する傾向が見られました。しかし、あらかじめ部分と全体のどちらを回答するかをインストラクションしておいた場合、ASD者と定型発達者の間で見られていた回答の差は無くなりました。これは、刺激の中で注意を向ける部分をあらかじめ教示しておけば、ASD者の全体情報の処理の苦手さは減じられることを示す結果と解釈されました。

これらの例から、ASD者を対象とした研究では、どのような説明を行って課題に臨んでもらうかが極めて重要で、その違いによって実験結果も大きく変わってしまうということがよく分かります。図3のようなカニッツァ図形を見た時、何をもって三角形だと定義するか、実験者の説明の意図の解釈にASD者と定型発達者の間には違いがあったのでしょう。また、事前の説明によって刺激のどこに注意を向けるかによって、ASD者と定型発達者の間の差がなくなるということも考えられ、ASD者の知覚の特徴として報告されてきた細部の処理の優位性も、こうしたもともともっている注意の方向のバイアスによって説明できる部分が一定程度あるかもしれません。

ASD者の知覚の特徴についてだけでなく、脳の構造やそのはたらきについての研究を見る時、1つの研究だけを見て「なるほどそうだったのか!」と衝撃を受けるのは早計です。先行研究を含め、一連の研究でどのようなことが報告されていて、その中で一貫性のある結果なのかということから結果を評価することはとても重要です。その研究が用いている方法論が、その専門の立場の視点から見ると、結果についてあまり強い主張ができるものではないということはとても頻繁にあることです(というか、多くの研究は一つの結果から強い主張をできるものではありません)。今回取り挙げた錯視の一連の研究は、同じことを明らかにしようとする異なる方法を用いた研究間で、まったく逆の結果が示されてしまうことを表す一つの例でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?