新連載「仁義なきヤクザ映画史」① 日本百年の闇をあばく 伊藤彰彦

娑婆で傷つく元受刑者――西川美和『すばらしき世界』(2021)/文・伊藤彰彦(映画史家)

民衆とともに生きたヤクザ

1929年、妻と離婚し、父親の看病のために故郷前橋に戻らざるをえなかった詩人の萩原朔太郎は、自宅から20キロの所にある国定忠治の墓まで自転車で行き、こう詠んだ。

見よ 此処に無用の石/路傍の笹の風に吹かれて/無頼の眠りたる墓は立てり(「国定忠治の墓」)

国定忠治は殺人や関所破りの廉で磔刑にされた侠客。近代人の孤独を震えるような繊細さで表現した朔太郎は、終生、郷土の侠客に自らが抱えた寂寥感を重ね続けた。また忠治は、上州民謡「八木節」では「上州名代の大親分は、度胸すぐれた国定忠治。百姓泣かせの悪代官を、とっておさえて、一泡ふかせ」と庶民の味方として歌われ、ノンフィクション作家の朝倉喬司によれば、平成の時代に入っても桐生競艇、前橋競輪、高崎競馬場に出かけるギャンブラーたちが「お守り」として墓石を削り取っていくという(『走れ国定忠治―血笑、狂詩、芸能民俗紀行』、現代書館)、清水次郎長と並んでもっとも庶民に親しまれたヤクザである。

しかし、一般の人々が「ヤクザ」と聞いて、まっさきに覚えるのは恐怖の感情であろう。それは、ヤクザが戦前戦後を通じて政治家や資本家の走狗となり、労働運動、社会運動、部落解放運動を押しつぶし、昭和、平成においては覚醒剤の密売、借金の取り立て、地上げ、売春など非合法な仕事を請け負い、民衆を暴力で威圧してきたからだ。

一方で、祭りや縁日の香具師の手配、港湾や駅での荷揚げ業務、炭鉱の口入れ(労働者の供給)など合法的な生業に携わり、民衆とともに生きたヤクザもいた。少数ではあるが、社会運動や部落解放運動に身を投じた侠客もいたのである。まさに忠治はその始祖なのだが、天保飢饉にあえぐ民衆を救ったその遺徳を偲び、2010年に地元伊勢崎市で忠治生誕200年祭が企画された際、市長が「歴史的に評価が分かれている人物に税金をかけるのはいかがなものか」と難色を示して中止に至った。

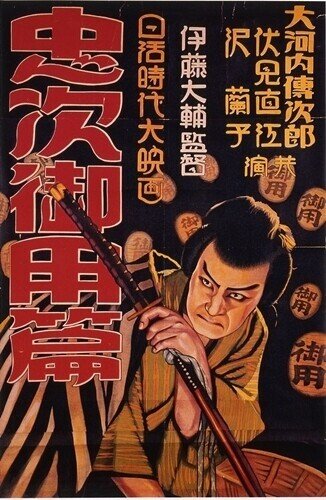

名作『忠次御用篇』(1927)

ヤクザが放つ一瞬の光芒

民衆のヒーロー・忠治でさえも、ヤクザは国や行政にはその存在を認められない。彼らは、文科省検定教科書の「正史」ではなく、「稗史」の中にのみ生きる。稗史とは、博徒、侠客、漂泊の芸能者といった「歴史なき民」の歴史、つまり正史から消されて伝承のなかにのみ生きる者たちが蠢く歴史のことだ。ヤクザは近世以降、口説き(同じ旋律を繰り返して市井の物語を歌う俗謡)、読本、錦絵、講談、浪曲といった芸能や娯楽のなかにその名を残したが、現実の歴史のなかでは権力によって使い捨てにされる「無用の石」だったと言ってもいいだろう。

日本映画は黎明期から、そんなヤクザの「下賤な肉体に宿る五分の魂」を活写してきた。社会から疎外され、白眼視されてきたヤクザが放つ一瞬の光芒に大衆は魅せられた。この連載は、ヤクザ映画に投影された大衆のヤクザへの恐れと憧れ、そしてヤクザ映画が暴き出した日本近現代史の「闇の領域」を描き出す試みだ。

ヤクザ映画には2通りある。簡単に言うと、ヤクザが出てくる映画と、ヤクザが作った映画だ。前者は映画会社やプロダクションが製作したヤクザが主人公の映画であり、後者は稲川会や会津小鉄会などが出資したヤクザ映画である。

後者は令和の時代にはコンプライアンスに引っかかり製作されなくなったが、昭和と平成の時代には、映画会社もヤクザの出資を歓迎し、大手を振って作られていた。

私がここでいう「ヤクザ」とは、江戸後期には「無宿者」「渡世人」「侠客」、明治以降は「極道」「博徒」「テキ屋」などと呼ばれ、現在では「反社会的勢力」と烙印を押された者たちを包括する。

イタリアの「マフィア」や「コーザ・ノストラ」、アメリカ禁酒法時代のアル・カポネ、フランス・マルセイユのギャング、香港の「三合会」などが大衆の興味を喚起し、アメリカ、ヨーロッパ、香港で多くの小説や映画が生まれたように、日本でも、講談、浪曲、新国劇を継承した映画はヤクザを題材にし、ヤクザ映画は日本映画史のなかで100年の歴史を持つ、大衆にもっとも人気のあるジャンルのひとつとなった。

連載で追々詳述することになるが、ここでヤクザ映画の歴史を概観してみたい。1910年代には日本映画で最初のスター・尾上松之助が次郎長や忠治を演じ、1927年には大河内傳次郎の『忠次旅日記』三部作(伊藤大輔監督)が、30年代の昭和恐慌時には長谷川伸や子母澤寛原作の「股旅もの」が人々の心を捉えた。戦争を挟んで、60年代には東映任侠映画が大衆に支持された。それが10年続いて飽きられたオイルショックの1973年、『仁義なき戦い』(深作欣二監督)が大ヒットし、実在の暴力団の抗争を描いた「実録ヤクザ映画」が次々と製作される

深作監督

大衆の共感を集めなくなった

しかし、ヤクザの暴力と欲望を生々しく描いたこの路線は5年ほどで食傷される。バブル経済期には、『極道の妻たち』シリーズ(1986年~)や実在のヤクザの親分の立志伝的伝記映画が作られるが、21世紀に入ると予算を縮小させたオリジナルビデオとして息をつないだ。だが、平成の半ばからは、ヤクザ映画はもはや興行的に当たらなくなり、「20世紀の遺物」と思われるようになった。平成以降は、北野武監督の『アウトレイジ』シリーズ(2010~17年)を例外として、製作費はさらに低減し、しだいに作られなくなってゆく。

ヤクザ映画が衰退したのは、1992年に暴力団対策法が、2010年から各都道府県で暴力団排除条例が施行されたことが大きい。ヤクザのシノギがますます非合法化し、ヤクザは警察による壊滅の対象となるばかりで、大衆の共感や憧れを集めることはなくなったからだ。

だが、現実のヤクザの命脈が途絶えようとしている平成の終わりから令和にかけて、5本ものヤクザが主人公である日本映画が撮られる。そして、いずれも世間の注目を集め、ヒットしたのである。本連載の第1回と第2回で取り上げる順に挙げると、『すばらしき世界』(2021年、西川美和監督)、『ヤクザと憲法』(2016年、圡方宏史監督)、『ヤクザと家族 The Family』(2021年、藤井道人監督)、『孤狼の血』2部作(2018年、21年、ともに白石和彌監督)である。なぜ平成から令和の時代に立て続けにヤクザが主人公として取り上げられ、観客に支持されたのだろうか――。

「すばらしき世界」

©佐木隆三/2021「すばらしき世界」製作委員会

元受刑者が社会復帰する物語

『すばらしき世界』の監督、西川美和は1974年広島県生まれ。『蛇イチゴ』(2003年)から『永い言い訳』(2016年)に至る5本の映画はすべてオリジナルの企画で、徹底したリサーチに裏打ちされた描写と、人間の深奥を見つめる視座は国内外で高く評価されてきた。

『すばらしき世界』の原案は、作家の佐木隆三が1990年に発表した小説『身分帳』。「身分帳」とは、刑務所内で作成される囚人の履歴書のことだ。西川がこの作品を知ったのは、新聞に載った佐木の追悼で、作家の古川薫が「佐木さんというと『復讐するは我にあり』が有名ですし、代表作とされていますが、私としては伊藤整文学賞を受けた『身分帳』が彼の真骨頂だと思っています」と言っていたからだ。佐木隆三は徹底した取材をもとに犯罪者を描き続けた作家だが、『身分帳』では、たまたま出会った同郷福岡県出身の元ヤクザの受刑者・三上正夫に4年かけて取材し(のみならずアパートの保証人になり、急死した彼の骨を拾った)、三上の社会復帰の様子と、自分を捨てた母親を探す旅を克明に小説化した。

『すばらしき世界』という映画がいかにして成立したか、西川に訊いた。

西川監督

西川 中年の男が刑務所から出てきて、生活保護を申請したり、運転免許を取ったりする日常が続くだけの、大きなドラマや映画的な起承転結のない原案ですから、こんな話を誰かが観てくれる映画にできるだろうか……と最初は思いましたし、実際、大手の映画会社に脚本を見せたとき、「若いお客さんを呼べない」と配給を断られました。

それでも映画にしたい、と思ったのは、13年間の獄中生活を経て東京で暮らし始めた主人公が、切符を買うにも電車に乗るにも、浜に戻った浦島太郎のようにぎこちなく、窓口の係員の口ぶりひとつにも、過去を咎められた気になって過敏に反応してしまう……こんなにも退屈かつ切実な物語があるだろうかと思ったからです。私には、主人公三上の七転八倒の一つ一つがまるで冒険小説を読むように新鮮でした。

それに、元受刑者の主人公がぶつかるいろんなことが、社会に生きている私たちが日々感じていながらも、ぐっと堪えていることだと思ったんですね。日常に溢れるちょっとした欺瞞や権力の威圧に非常に敏感で、それに対して真っ向から反抗しては痛い目に遭う主人公に対して、ある種、自分の本音の「映し鏡」のように感じ、私たちの本心の「人身御供」のようにも思えて、彼にぐんぐん惹かれていきました。これは絶対映画にしたい、と。

ここから先は

文藝春秋digital

月刊誌『文藝春秋』の特集記事を中心に配信。月額900円。(「文藝春秋digital」は2023年5月末に終了します。今後は、新規登録なら「…