『三文小説』 vol.4【小説】

これは、三文小説。

枕詞は「あなたは知らないだろうけど、」 で始まる物語。

―――川本十和子、の場合―――

「あなたは、知らないでしょうけれど、」

今日も玄関に、大輪の百合が、美しく活けられている。深い藍色の花びんに挿した、その花を、ちょっと手で直しながら、川本十和子は、美夏を出迎えた。

「わたしが、所帯を持っていた頃にも、大地震

が、毎年のようにあったのよ」

高円寺駅から、環七をまたいで、東高円寺駅に向かうと、蚕糸公園に出る。

流れる滝の音、樹々のざわめき、近くの小学校の子どもたちの歓声、青梅街道沿いとは思えない、ゆったりとした時間が、十和子のマンションにも、流れている。

銀座のママだった人で、言葉遣いと、掃除にはウルさいから気をつけてと、鶴崎から聞いていた。

初めて、ケアに入った日には、玄関の奥に掲げられた、菊のご紋の入った、大きな額に驚いた。時の、内閣総理大臣の名前で、感謝状、とある。

そばには、胸元に勲章のついた、燕尾服を着て立つ「先生」の遺影が飾ってあった。百合の花は、その遺影から見える位置に、決まって活けられている。

「わたしは、まあ、のち添えと言うのかしら

ね。そんな身分の者だから、先生が亡くなっ

たときには、お葬式に行けなくて当然だった

のにね、娘さんがどうしてもと、呼んでくだ

さってね」

「先生」は、中国の満鉄というところを作った、エンジニアだったようだが、美夏には、何をした偉い人なのか、さっぱり分からない。

亡くなる直前まで、戦争の爪痕が残る、アジアの国々を訪れ、帰国すると、自宅には帰らず、まっすぐに銀座の十和子の店か、この東高円寺のマンションに、顔を出したそうだ。

「まずは、熱いお茶だ。それから、お茶漬け一

杯、食わせてくれ、ってね」

懐かしそうに、十和子が、微笑む。

先生の妻は、最期まで、十和子を「二号さん」と呼び、その名を口にすることはなかった。

その妻が、先に亡くなり、先生は、男やもめになった。それで、十和子は、本人の言う「のち添え」というのになるわけだが、一緒に暮らすでもなく、先生は相変わらず、アジアを飛び回り、たまに帰れば十和子のところに寄って、くつろいだ。

どういうわけか、先生の娘さんは、十和子を慕ったようだ。

自分の父親が、心を寄せた女性を、憎むのではなく、憧れの対象とした、娘心が、なんとなく、美夏には分かる。

十和子には、銀座のクラブのママであること以上に、人を包み込むような、大きさを感じる。仕事には、もちろん厳しいが、同時に、背中を預けられるような安心感、そして、どこか突き抜けた、明るさがあった。

「川本さんは、男前で、素敵です」

いつだったか、美夏が、窓を磨きながら、思わず軽口を叩くと、

「こんな、皺クチャのおばあさんに、男前った

ぁ、あなたも面白い人ね」

と、笑いながら言った。

今は、コンプライアンス的に、言えないような言葉も、この年代と話していると、自由に使える。ていうか、日本語って、味のある表現、コンプラ的に、ヤバいのばっかりじゃん。

十和子は、まんざらでもない顔で、そうか、オトコマエかぁと、先生の、遺影の前で、繰り返す。

先生が、亡くなったときも、娘さんから、一報を受けながら、十和子は、いつもどおり銀座の店を開けた。

「わたしは、先生の、死に水を取ることも、し

なかった。ご家族に、顔向けできるわけがな

い」

長年、店のバーテンダーをしている中川が、一度だけ、酔いつぶれたママを見た、と言う日だ。

店が畳まれた今も、中川は、かつての雇い主を、物心両面でサポートし、美夏も、何度か、ここの玄関先で、話したことがある。

店の女の子たちが、中川を目当てに入って来て困った、と十和子から聞いていたとおり、たしかに、頭に白いものが混じる今も、かなりのイケメンだ。

独身で、女っ気が無いのが不思議なくらいだが、十和子のマンションに、何かの使いで来たときも、決して玄関から先に、入ることはなかった。

先生の娘さんや、中川が、どんなに十和子を大切に思い、慕っているかを、美夏は、そばにいて感じる。

「わたしは、もともと関西の人間でね。

大阪で、青物商の旦那と所帯を持っていたこ

ろ、空襲も大変だったけれど、その頃、大き

な地震が、毎年、起こったのよ。

でも、新聞もラジオも、なぁんにも、言わな

くてねえ。鳥取から、三河から、土佐の方ま

で、ぐらぐら揺れて、ずいぶん、人も亡くな

ったみたいだけれど、

今思えば、お上も、知らんぷりだった。

戦争中だったから、かしらねぇ」

三月初めにしては、暖かい日が続いている。

同じように、この一週間ぐらい、東京に小さな地震が頻発していて、今朝も、震度3くらいの揺れがあった。

美夏も、独り暮らしの利用者たちが心配で、今朝は少し早めに、出勤していた。

気丈な十和子は、地震が怖い、と言うより、持病の心臓が、ショックで発作を起こすのを気にしているのだ。

それでも、顔には出さず、割れるといけない物は、下に降ろして置いてちょうだいと、美夏に、テキパキと指示を出した。

テレビ台の横の棚に、先生が好きだったという、古いジャズのレコードが、今もきれいに並んでいる。

棚の上には、たくさん写真が、飾られているのだが、七〇年代あたりの、サイケなミニドレスを着た、十和子の写真は、香港の映画女優のように、モダンで、美しい。

先生が連れてきた、アジアの若者たちと、店で撮った写真も多い。当時は、東京でも外国人、とりわけ肌の浅黒い人々は、ヘタをしたら、敬遠されていただろうが、十和子は、彼らと、実に楽しそうに笑っている。

先生が、十和子を愛し、心から信頼していた理由を、垣間見るような気がした。

「伝えるばかりが、愛じゃないのよ」

十和子の、穏やかだが、凛とした声が響いた。

美夏は、勤務中には、ムダ口を開かぬよう、気をつけていた。とりわけ、十和子の前では。

だが、その日は、疲れ切った顔をしていたのだろう。

男は、いくつかの映画化も決まっている、流行作家で、美夏は、数年前まで、勤めていた出版社で、彼の担当だった。

男の妻は、精神を病み、入退院を繰り返している。男の、献身的な看病は、作家活動が軌道に乗り、多忙を極める中でも変わらなかった。

作家仲間をはじめ、内外の編集者も、その作品にも通底する、無骨ながら誠実な、彼自身に、多くの者が魅かれていた。

美夏も、そのうちの一人、のはずだった。

どちらからだとか、なにが理由だとか、ひとりの男と、ひとりの女に、なってしまえば、言葉にできるものは、なにもない・・・

美夏が、想いに沈んで、写真立てを、ぼんやりと、磨き続けているのを見て、十和子は、続けて、静かに言った。

「あなたね、世の中の女、全員を敵に回すくら

いじゃなきゃ、惚れた、って言わないのよ。

地獄に堕ちても愛してしまう、

それだけの、男なんだから」

十和子のマンションを出たのは、昼前だった。

近くの蚕糸公園で、朝作ってきたおむすびと、卵焼きの弁当を食べた。小学校からも、給食の良い匂いが、子どもたちの歓声とともに、漂ってくる。

三月にしては、本当に暑いくらいの、天気の良い日だ。

まだ、十代の若妻だった、十和子が、毎年のように経験した、という大地震が、その日の午後、半世紀以上をゆうに経て、最大級で、東京を揺らした。

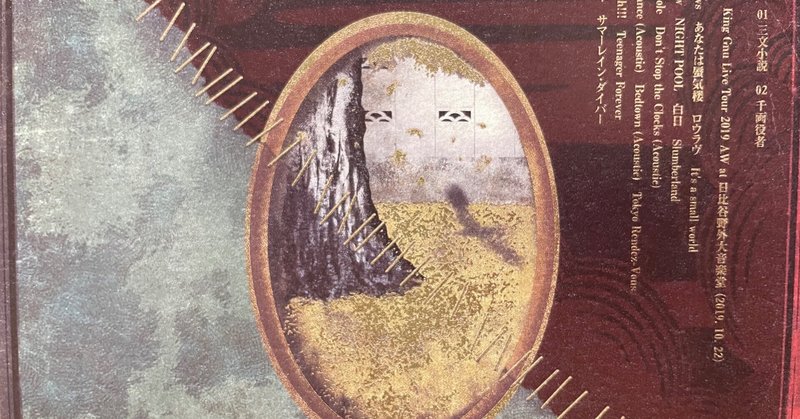

https://open.spotify.com/track/7BMKWT0Vw0EKDELXLvuWCp?si=q3ZVWvt6TIGpVuEfYBZxpg

(続)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?