しそちょう島自然史博物館第2回特別展「響け進化のコンツェルト~音を出す生き物の世界~」展示解説

はじめに

冬は気温が低く空気が澄んでいて、音が良く聞こえる季節です。そのいっぽうで、あの「賑やか」だった夏と比べて生き物達はなんと「静かである」ことでしょう。

今、生き物の「姿が見えたり見えなかったりする」ことを「賑やかだったり静かだったりする」と、まるで音のように表しました。無意識にこう言い表してしまうとおり、動物は音を立てるものなのです。

ガサガサ、バサバサといった音を無意識に立ててしまうだけではもちろんなく、動物達の中には音を立てる身体的特徴や性質を持ち、それを生存や繁殖に役立てるものがいます。そしてそれは、それぞれの動物の進化してきた道のりを反映したものでもあります。

例年であれば、年末年始にはクラシックのコンサートや歌手の年越しライブなど様々な音楽会が開かれていたところです。

今年はしそちょう島で、生き物達の語る進化に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。

(※しそちょう島自然史博物館はあくまで「あつまれ どうぶつの森」を私がプレイする上での設定上の博物館です。この記事は個人が趣味の範囲で解説しているものです。あくまで生き物の世界の入口としてお楽しみいただき、詳細に関してはより確実な情報源に当たられることをお勧めいたします。)

アクセス

下記の夢番地にて公開中です。時間帯は昼13時台となっています。

広場の南側に探索用の道具をご用意いたしておりますのでご利用ください。

本展の会場は島のあちらこちらに散らばっています。ポスターが看板で掲げられている場所に特別展の展示があります。

なお常設展示については下記の記事をご参照ください。一部この記事の時点から更新されたところがあります。

その1 海水魚とイセエビ

配置:飛行場公園(飛行場ゲートから南東、仕立て屋と陶芸工房の南の砂浜)

BGM:ナミナミ

空気中に暮らしている私達にとって、水中の生き物の鳴き声にはあまり馴染みがありません。しかし海の中では様々な魚類や甲殻類が鳴き声を立てているのです。

魚類は、ミロクンミンギアのようなごく単純な帯型の体を持つ小さな生き物として現れました。少しずつ鰭や固い部分を持つ物が現れる中で、やがて頭には顎と鰓、体内には硬い骨、そして腹の中には肺を持つ硬骨魚類が登場したのです。

硬骨魚類が現れたときの話でいきなり肺が出てくることに驚かれたかたも多いでしょう。肺は空気呼吸の器官であり、いっぽう魚は水中で鰓呼吸をするものです。しかし魚類の進化や発生、解剖学について研究が進むことで、硬骨魚類というものはごく初期から肺を持っていて、それが後から浮袋に変化したということが分かってきました。

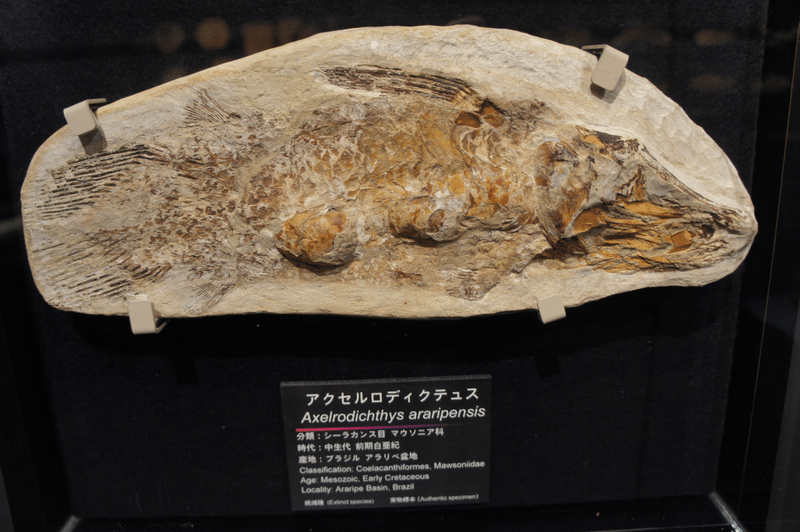

上の写真は城西大学化石ギャラリーに展示されている白亜紀のシーラカンスの化石ですが、胴体の真ん中に何かふくらみが見えます。このように、シーラカンスの化石には石灰化してシリンダー状になった肺が見られることがあります。このような肺の痕跡が現生のシーラカンスにも残っていることが近年明らかになりました。

肺は魚類にとって、水中に溶けている酸素の量や水量そのものが当てにならない環境でこそ役立つものです。肺魚と呼ばれる肺呼吸能力が発達したグループの魚類がいますが、これも乾季には干上がってしまうようなごく浅く濁った淡水に生息しています。

簡単には干上がったり濁ったりしない広い水の中ではさほど役に立たないためか、多くの硬骨魚類は肺を浮力を調節するのに役立つ浮袋に変化させました。つまり、空気呼吸の能力はなくても気体の詰まった袋自体は魚の体内に残っているのです。

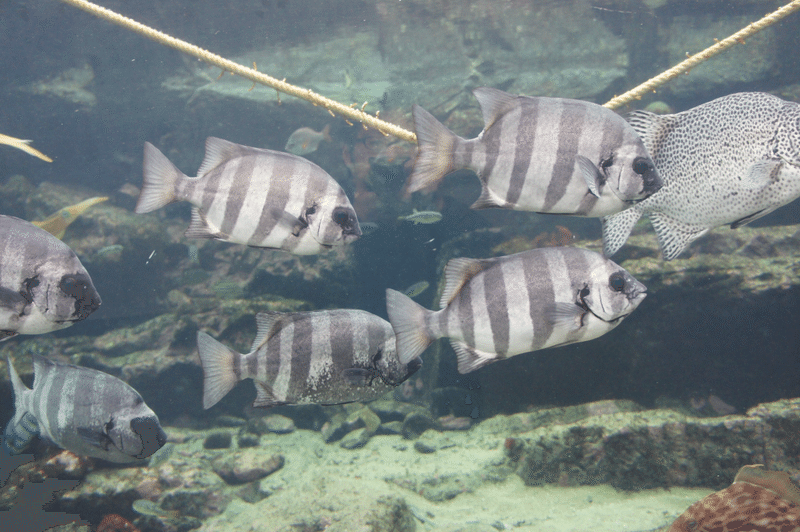

イシダイ(写真はアクアワールド大洗)やホウボウなど様々な海水魚が、手回しオルガンの中でふいごが伸び縮みするように、浮袋を伸び縮みさせることでグウグウというような鳴き声を立てることができます。これは敵への威嚇などに用いられているようです。肺の当初の機能であった空気呼吸から、浮力調節を経て発音と、空気の入った袋という基本の構造は同じなまま、器官を元と違う機能に流用しているのです。

いっぽう、フグやハリセンボンなどのフグ類は、歯をこすり合わせることで歯ぎしり音を立てることができます。これもミロクンミンギアのような祖先から変化して得た顎を当初と異なる機能に流用して得た能力と言えるでしょう。また水中では水を吸い込んで体を膨らませるところを、空気中では空気を吸い込んでしまうので吐き出すときにブーという音を立てることがあります。

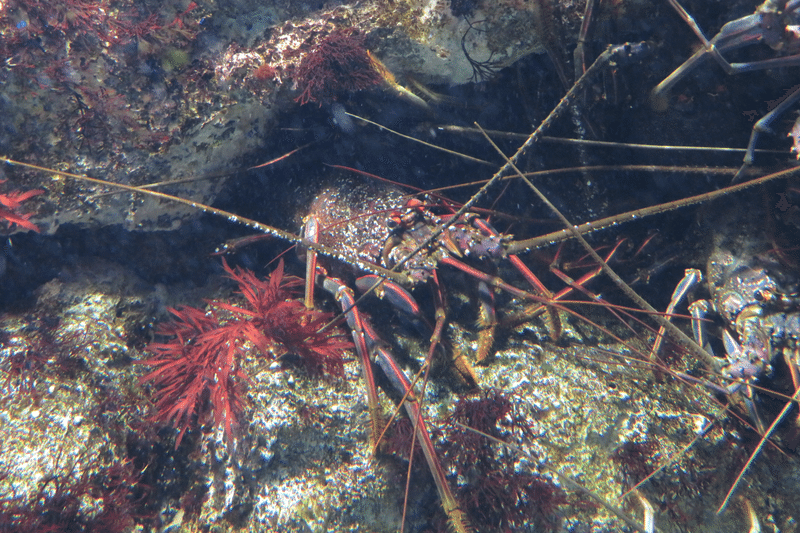

海水中で音を立てる生き物は魚類だけではありません。特に、固い殻があって行動がやや複雑な甲殻類には、固い殻を利用して音を立てるものがいくつか含まれます。高級食材としておなじみのイセエビ(写真は鳥羽水族館)もそのひとつで、触覚の付け根にあるやすり状の器官を利用して音を立てます。近くにいる同種の個体に対して信号を発していると言われています。

その2 淡水魚とカエル

配置:黄薔薇通り(博物館前を西に通過して橋を渡った交差点から北)

BGM:けけのミロンガ

海水魚のところで述べたとおり硬骨魚類には元々空気呼吸の能力があって、それは濁ったり干上がったりしやすい淡水でいっそう発達しやすいものです。淡水生の硬骨魚類のなかにはユーステノプテロンのような浅すぎて泳げないところを這うのにも役立つような丈夫な鰭を持つものが現れ、そうしたものの中からアカントステガなどの両生類が現れたようです。

ポリプテルス・エンドリケリーのように肺を持つ古代魚も一部いますが、現在の淡水魚の大半は肺ではなく浮袋を持つ新しいタイプの硬骨魚類です。

フグ類と同様に歯をこすり合わせて産卵場所にメスを呼ぶドンコ(写真はアクアトトぎふ)、ナマズの仲間で胸鰭の固い部分を使って音を立てるギギなど、淡水魚にも様々な工夫をして音を立てるものがいます。

ドジョウは肺や浮袋とは無関係に、腸に空気を取り込むことで空気呼吸する能力を手に入れました。先程述べたとおり、水田などのやはり濁ったり干上がったりしやすい環境への適応です。空気中に揚げると腸から空気が出て「おなら」さながらの音が出るのですが、これは特にドジョウそのものの適応とはいえなさそうです。

さて、硬骨魚類が空気呼吸の能力を失ったり改めて別の方法で手に入れたりしたいっぽう、両生類は本格的に空気呼吸の能力を発達させました。それは空気を取り扱う能力の発達でもあります。

カエルであれば鳴き声を発することがよく知られていますね。喉に鳴く専用の袋である鳴嚢を備えることで、大きな鳴き声を発することができます。カエルそのものは両生類の歴史全体で見るととても変わった種類なのですが(両生類の大元の姿をとどめているアカントステガの骨格と比べていただければと思います)、陸上で暮らすようになった化石両生類の中にも生前に鳴き声を利用していたものがいたかもしれません。

その3 昆虫1 直翅類

配置:川を綺麗に公園(広場北西の橋を渡ってキャンプサイトから西)

BGM:どうぶつのまち

昆虫は広い意味では空気中に適応した甲殻類(汎甲殻類)の一種であるともいえます。その1で登場したイセエビと同じく、様々な昆虫が固い体を利用して音を出します。

直翅類(もしくはバッタ目)とは、昆虫の中でも、えさをかじって食べる口がある、長い後ろ足で跳ねる、翅を扇状にたたむ、さなぎにならずに育つ、等の特徴を共有する、広い意味でバッタの仲間といえるグループです。

このグループの多くのものがいわゆる鳴く虫として知られていて、同じ仕組みで鳴くようになっています。

前翅が少し丈夫になっていて、少し柔軟な後ろ翅をカバーするようになっているのですが、片方の前翅がもう片方の前翅に重なります。この重なった部分にごく小さな突起が並んでやすり状になった部分があり、これをこすり合わせることで音を立てます。2つの部分を連続的にこすり合わせて音を立てる仕組みは、しばしばチェロやバイオリンなど弓を使う弦楽器に例えられます。

博物館東分館のカウンターに置かれたスズムシの模型をカメラモードで拡大して後ろから見ると、翅のどのあたりで音を出すか観察することができます。

コオロギ(エンマコオロギ)やキリギリスはオスのみが鳴いて、メスやライバルのオスと通信します。このとき状況によって何種類かの鳴き声を使い分けます。地中に暮らすケラはオスだけが鳴いても簡単に接近できないからか、オスメス両方が鳴くようです。

同じ直翅類でもショウリョウバッタは少し離れた位置に展示されていますが、実際に直翅類の中でもバッタは他のものと別のグループに細分されていて、鳴く仕組みも異なっています。ショウリョウバッタのオスは飛ぶときにチキチキと音を立てますが、これは前翅同士をこすり合わせるのではなく打ち合わせて立てている音です。常設展示として東の牧場に展示されているトノサマバッタは、後ろ足を翅にこすりつけて音を立てます。

その4 昆虫2 セミ

配置:管理林(広場北西の橋を渡ってキャンプサイトから東)

BGM:けけメタル

鳴く虫として直翅類と並び立つのがセミです。セミはカメムシ、ウンカ、ヨコバイ(通称バナナ虫)、ツノゼミなどと共に半翅類(もしくはカメムシ目)に含まれます。

セミのオスの腹部には特別な発音器官があります。発振膜という薄い膜が鳴筋という筋肉の働きで振動して音を発し、腹部の大部分を占める空洞で共鳴して鳴き声となります。膜を振るわせるところは楽器で言えばドラムのようですが、膜に押し引きする力をかけて連続的に音を立てるところはスピーカーそのものといえるかもしれません。

種類によってとてもくっきりした節回しで鳴くので姿を見なくても種類が分かるほどですが、ミンミンゼミは主に午前中、アブラゼミは主に午後に鳴くなど、セミの種類によって鳴く時間帯が違っていて、セミ時計と呼ばれています。またミンミンゼミは都会に多く、クマゼミは元々西日本に多かったのが温暖化とともに北上しているなど、身近な環境の指標にもなります。

その5 恐竜類

配置:波利比ヶ浜北(西の海岸の北)

BGM:けけディキシー

先程カエルのところで絶滅した両生類の鳴き声についてやや濁したとおり、脊椎動物の化石からその種類が鳴いたか、鳴いたとすればどのようにかを推測することは大変難しいことです。しかし、脊椎動物の中でも特に研究が盛んな恐竜類の中には、鳴き声の手掛かりが得られているものがいます。

ランベオサウルス類、特にパラサウロロフスがそうです。この仲間は頭部に発達したトサカが特徴で、この中には鼻道が延びてできた空洞があります。このトサカの役割については様々な説がありますが、最も有力な説は管楽器のように鳴き声を共鳴させたというものです。パラサウロロフスのトサカの空洞を解析したところ、トロンボーンのように低い音を発したと考えらえるとのことです。

恐竜類には、鳴く能力を非常によく発達させた脊椎動物の一群が含まれます。それは鳥類です。

鳥類はあのティラノサウルス(ここではティラノサウルスのものと思われる足跡のみ展示しています)やスピノサウルスのような大型肉食恐竜も含まれる獣脚類から現れたものです。獣脚類や竜脚類の恐竜は、空洞になった骨の空間に気嚢という補助の空気袋を配置し、肺の中の空気を一方通行にして呼吸効率を高めるシステムを持っていました。

大型恐竜と比べると鳥類にとても近縁なデイノニクスはずいぶん小柄に見えますが、デイノニクスの仲間には始祖鳥のように数十センチほどしかない、デイノニクス以上に身軽なものもたくさん含まれていたのです。

しかし、こうした羽毛恐竜も鳴き声に関しては他の爬虫類と同じように、シャーとかグウという、喉を振るわせて立てる単純なものだったと思われます。それは鳥類が鳴き声を発するのに用いる鳴管という器官の痕跡がないからです。鳥類は哺乳類の声帯がある位置よりずっと奥で鳴き声を発し、さらに長い気管で共鳴させるのです。

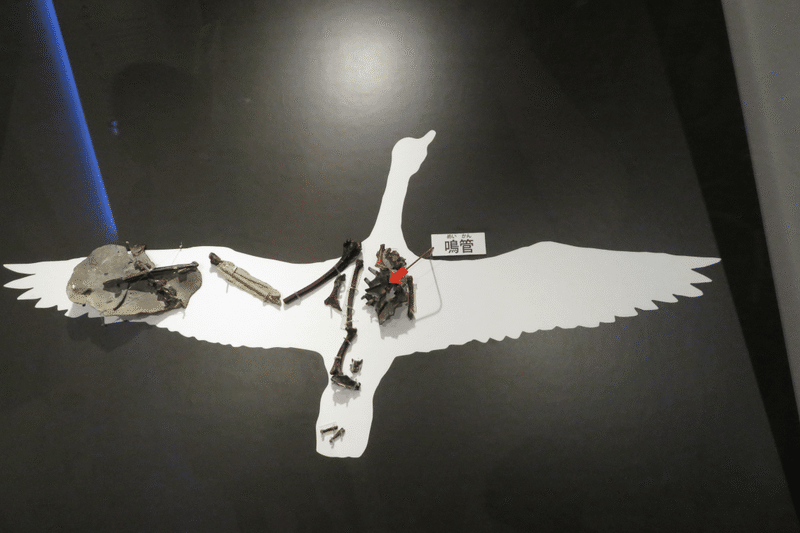

ヴェガヴィスという白亜紀後期の鳥類の化石(写真は国立科学博物館で開催された恐竜博2019)から、最古の鳴管の痕跡が見付かっています。ヴェガヴィスは現生の鳥類全体を含む新しい鳥類のグループにすでに含まれるものなので、今のところ鳥類の豊かな鳴き声はすっかり鳥類らしくなってから得たものだと考えられています。

カモの仲間は恐竜のいる白亜紀後期の時点ですでに現れていました。あのガアガアという鳴き声は恐竜時代の空や水辺にも響き渡っていたかもしれないのです。

鳥類以外の恐竜や古いタイプの鳥類が絶滅してから新しいタイプの鳥類は非常に多様化し、鳴き声を巧みに操るものも多数現れました。

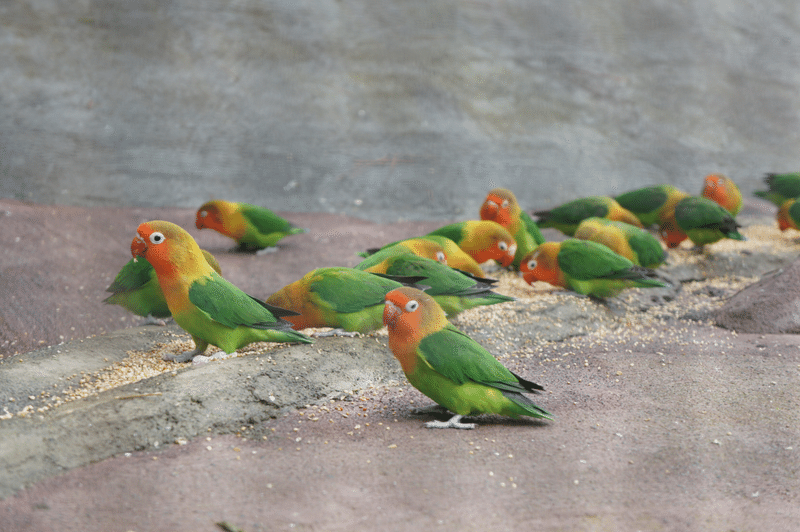

鳥類の鳴き声を操る能力の中でも頂点といえるもののひとつを、ボタンインコ(写真は羽村市動物公園のルリゴシボタンインコ)などのオウム・インコの仲間で比較的身近に観察することができます。種類によっては意味を理解したうえで人間の言葉を使用しているともいわれています。

恐竜類から現れた言語を操るものという意味では、もし恐竜が絶滅しなかった場合恐竜の系統から知能を得るものが現れるのでは、と想像されていた「恐竜人間」そのものといえるかもしれません。

鳴き声が大きいだけでなく複雑な発音までもが可能となっていますが、これは筋肉質な舌の働きによります。ここにも既存の器官を別の用途に流用するという進化の性質が見られます。

その6 哺乳類

配置:西部高原の発掘地入り口(北方の山地、最も高い段に登って西に進み森を抜けたところ)

BGM:あるぺんそんぐ

恐竜類は爬虫類の系統に含まれますが、哺乳類は単弓類という、爬虫類とは別に陸上に適応した脊椎動物の系統から現れたものです。

単弓類にはディメトロドンなどかなり爬虫類然とした姿のものも多く含まれますが、後のほうに現れたものとごく初期の哺乳類は区別が難しく、すでに胎盤を持っていたとされる哺乳類のジュラマイアと姿は大きく変わりませんでした。

哺乳類でないものと哺乳類を分ける上で重要なのは、音を聞く能力に関わる顎と耳の構造です。ここまで音を出す能力のお話を主に進めてきましたが、ここでは聞くほうの能力が主役になります。

多くの脊椎動物では、下顎の骨は複数の骨から構成されています。これに対して哺乳類の下顎は左右一つずつの骨からできています。この骨は他の脊椎動物でいうと歯が生えているところの骨、歯骨です。この骨が後ろに向かって拡大していき、ついには顎の関節まで全て一つの骨で占められるようになりました。

歯骨以外の骨はごく小さくはなったものの消えてしまったのではなく、耳の内側に取り込まれて、音による振動を増幅するテコの一部となったのです。これにより聴覚が鋭くなったようです。耳介(耳たぶ)もまた哺乳類の聴覚を高める特徴ですね。

恐竜やワニの近縁種など視覚を主に活用して昼に活動していたと考えられる捕食者が多かった時代、闇夜に紛れて活動するうえで、仲間と通信したり暗い巣穴で親子や仲間の存在を認識したりするには、鳴き声と聴覚は欠かせないものだったのかもしれません。

様々な哺乳類が色々な鳴き声を立てて、吠えて威嚇したりゴロゴロと仲間に甘えたりしているのはご存じのとおりですが、今回は哺乳類の中でも3つのグループに絞ってご紹介します。

ゾウ――ここではマンモスの骨格を使用していますがおそらく同様だったと思われます――のパオーンという吠え声は有名ですが、ゾウは他にも重要な音を使っています。それは人間には低すぎて聞こえない音声です。これだけ低いとあまり邪魔されることなく遠くに伝わり、離れた位置のゾウにも状況を伝えることができます。行動範囲の広いゾウならではの能力かもしれません。この低周波音声を解読して「ゾウの言葉」を理解する研究も行われているようです。

ハロウィンの飾りにも使われるコウモリですが、ホラーなイメージに反して大半の種は昆虫を主食にしていて、1000種近いといわれるコウモリのうち吸血するものは南米の数種ほどです。そのうちの大半は、自分が出した超音波――ゾウとは逆に人間には高すぎて聞こえない鳴き声――が跳ね返ってくるのを聞いて前方の様子を判断しています。これをエコーロケーションといいます。つまり超音波で飛んでいる虫、主にガを検知して空中で捕らえているのですが、虫のほうもこれに対抗して超音波を聞きつけ次第落下したり違う音を発してかく乱したりと、超音波をめぐる攻防があるようです。

最後に紹介するのは、人類です。

アウストラロピテクスの音声は他の類人猿とそう変わらなかったようですが、人類進化のどの段階でこれほどまでに複雑な音声を操るようになったかははっきりしていません。しかし、ヒトの文明や文化を成立させ分化させていく上で音声が非常に重要であったことは明らかです。

こうして打ち込んだり読んでいただいたりしている文字もまた、音声を発することなく音声を利用しているとも考えられます。情報伝達や意思疎通の手段として発達した音声を、それそのものを楽しむ歌や音楽に変化させることや、さらにそれを自らの肉体ではなく道具を操って発することまで行います。

「あつまれどうぶつの森」自体、音を介して様々な感触や状況を錯覚させプレイヤーの体験を彩らせるという、驚くべき音声コミュニケーションで成り立っています。

ヒトが特に音を複雑に操る動物であることは、ここまでご覧いただいてきた上でご納得いただけることと思います。

ここまでの6か所の展示は、ご見学にいらした皆様がなるべく島の色々なところを見て、聞いて回ることになるよう、わざとある程度分散して配置してありました。落ち葉を踏み鳴らす音、砂を踏みしめる音、風で木の葉がこすれる音、波が岩に打ちつける音、住民の声、観光スポットや施設のBGM……、島は様々な音に満ち溢れています。

これらの音がどのようにして立ったのか、これらの音を聞き分けて意味を見出すヒトの耳とはいかなるものなのか、意識することで音の世界に彩りを増すことができるのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?