宿災備忘録-発:第2章1話

宿災の始まりは、ある娘の末裔だと言われています。天の荒ぶりは神の怒りとされていた頃、ある家の娘が人柱として災厄に捧げられました。

命を賭けて災厄を治めるはずが無傷で戻り、結果、その娘は奇跡の子と呼ばれ、度々人柱として災厄の前に置かれるようになりました。そうしているうちに、ただの人ではなくなってしまいました。

娘はやがて大人になり、子を産み、孫ができ、当然の如く寿命が尽きてこの世を去りました。しかし永き時を経て、その娘の直系に、生まれながらに災厄を宿した子が生まれました。その性質は受継がれ、いつしか宿災と呼ばれるように……私もこの見た目に生まれたおかげで、幼くして人柱となりました。

生まれつき色素が失われる病だとか。白い髪で、薄い茶色の目をした子どもなど、相当不気味だったのでしょうね。両親は迷わず私を差し出しました。ですが私は命を繋ぎ、奇跡の子となった……

崇めることは、恐れることと、そう違いはないのかもしれません。他者の視線が痛かった。頬に打ちつけた雹よりもずっと……

私は幾度も災厄の前に置かれ、いつしか災厄が宿った、偽宿(ぎしゅく)という存在です。生来の宿災ではありません。この身に宿った災厄が放たれてしまわぬよう、強い結界で留められています。この服にも結界が施されています。全身にも、勿論。

目の色も結界によって色を変えているんですよ。ほら、よく見れば、独特な文字が刻まれているんです。

――そんなこと、信じられる……?

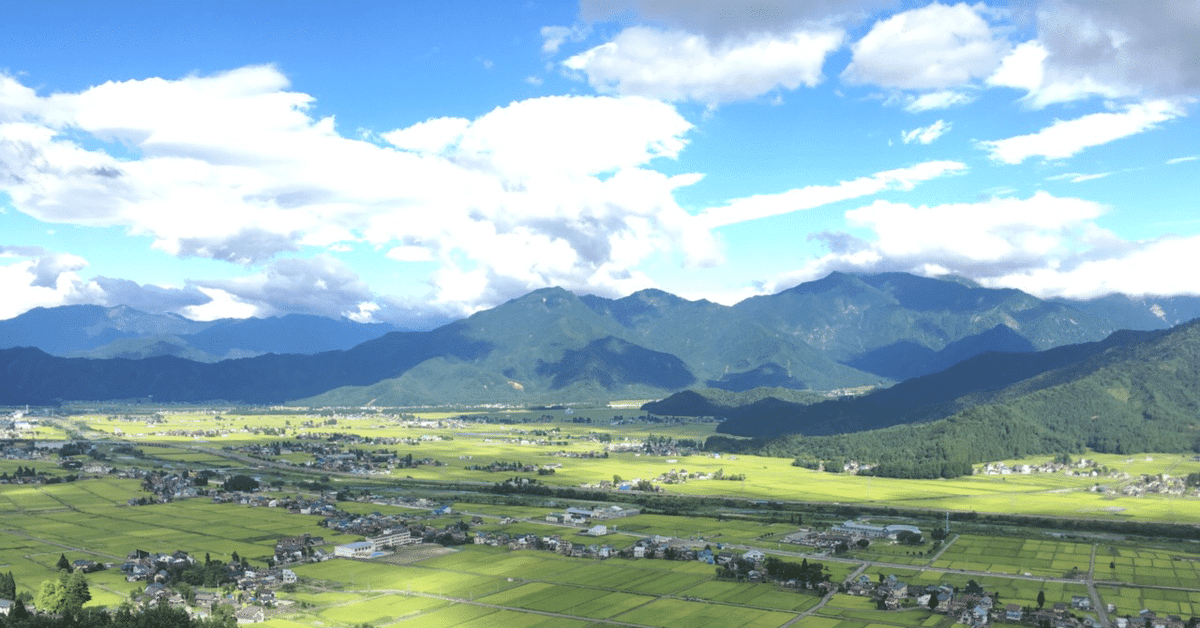

美影は記憶の反芻をやめ、流れる景色にピントを合わせた。黒のワンボックスカーの窓の外。カーブの多い山道。濃淡様々な緑。緑、緑、緑。窓を開けたら、むせかえるような緑の香が流れ込むだろう。

車内には運転手を合わせ4人。しばらく誰も口を開いていない。美影は、隣の運転手を意識下。

小柄な女性。落ち着いたブラウンのセミロング。オフホワイトのシャツ、ジーンズは綺麗な青。運転用のシンプルなスニーカーが、ブレーキを静かに踏み込んだ。

三叉路。対向車はなし。青になった車線からも、車の進入はない。

「帰ってきたって感じするでしょ? この交通量の少なさ」

「懐かしいです」

「疲れてたら寝てもいいからね。長時間の移動って、座ってるだけなのに疲れるのよね」

新幹線で3時間移動。車に乗り換えてから、およそ1時間が経った。久遠が予告した通り、美影は湖野に向かっている。

新幹線の駅で、石橋香織と合流した。山間の湖野までは在来線を乗り継がなければならず、それでは大変だろうと香織が送迎を引き受けてくれた。

香織に連絡をしたのは石寄だった。石寄から連絡を受けた香織から電話がかかってきた時、美影は後戻りできないと感じた。久遠が描いた流れに乗っていると思うと、反発したくなる。まだ信じたわけではない、と心を固くしてしまう。しかし、久遠が石寄の信頼を得たのは事実。石寄という人間が繋ぎとなり、美影は久遠と行動をともにすることを決めた。

久遠は今、後部座席で目を閉じている。新幹線の中でも、ずっとそうしていた。普段から静かな気配の持ち主だから、眠っているのか否か、美影には判断がつかなかった。

美影は、ペットボトルに残っていた炭酸のジュースを飲み干した。新幹線に乗る前に買ったもので、とっくに常温になっていたが、液体の感覚が喉を通り過ぎると、一瞬ぞくりと肌寒さを感じた。半袖のパーカーから伸びた腕を軽くこする。

「エアコン、寒い?」

美影は首を横に振った。そういう種類の寒さではないと、判断できた。

――体の内側から、冷気が流れ出してくる……

灯馬から聞いた【宿災の始まり】を、すんなりとは受け入れられなかった。しかし、目にしてしまったものや、感じてしまったもの、それらと合わせれば、多少強引ではあるが、納得しようと努力することはできた。

否、努力とは少し、違うのかもしれない。灯馬は自身の過去を語った。その話のひとつでも否定すれば、それは灯馬という存在の否定に繋がる。美影はなぜか、灯馬を否定したくなかった。とんでもなく不可思議な存在であるというのに、人間の久遠よりも、なぜか近しく感じている。

宿災の始まり

灯馬の過去

偽宿

全身に施された結界

ぐるぐると頭を巡る謎を振り払うように、美影はいちど咳払いをし、運転席に顔を向けた。

「香織さん、もう少しでコンビニありますよね? 寄ってもらってもいいですか」

「いいわよぅ。ちょっと休憩にしましょうか」

はい、と返し、美影が助手席のシートに座り直すと、後部座席で中森が小さな声を上げた。

「ごめんなさい、眠っちゃった……なんかすごいね、マイナスイオン? 緑のおかげかな。ぐっすり眠った感じ」

「香織さん、運転上手なんです」

「そんなことないない!」

香織は大げさに言って、照れ笑い。美影もつられて笑った。久しぶりに、自然と笑顔になった。

「中森さん、こういう田舎って初めてですか?」

「そういえば、そうかも。あんまり東京から出たことないなぁ」

「慣れない環境って疲れますよね。もう少し行ったら休憩しましょうって言ってたところなんです」

「やったぁ! 僕、新幹線の中でガムしか食べてなくて、実は結構お腹空いてるんですよねー。食事がとれそうなところ、あります?」

「もう少し行くとドライブインがありますよ。コンビニより手前だから、そこに寄りましょうか?」

「地元のご飯とか食べられますかね」

「ありますよ。簡単なものですけど」

やった、と喜ぶ中森は、遊びにきたわけではないと理解した上で楽しんでいる。それは美影にとっての、僅かな救いとなっていた。

――普通に帰省したら、私も楽しめたのかな

美影は、香織と中森の談笑を耳に流し込みながら、空と樹々のコントラストを見つめ続けた。

ドライブインに到着。中森は、先にちょっと、と言ってトイレにダッシュ。久遠は目を閉じたまま。エンジンはかけたままで大丈夫、と言って、香織も車を降りた。

久遠を涼しい車内に残し、熱されたアスファルトの上を歩く。パーキングは、ほぼ満車。売店も食堂も、客入りが良い。

美影も用を済ませ、香織のもとへ。売店の前で、中森と土産物を見ている。

「先生、もうお土産買うんですか?」

美影は中森のことを、先生と呼び続けている。もう医者してないんだけどなあ、と言いつつも、違和感もないようで、中森は受け入れてくれた。

「今、食堂いっぱいみたいだから、なにか買って食べようかなって。ほら、このお饅頭とか美味しそうだし。味噌パンっていうのもあっちにあったよ。初めて見た」

「すぐにあくと思いますよ。そんなに長居するタイプのお店じゃないし」

じゃあ待とうかな、と気を変えた中森に、香織も賛同。食堂へ向かう途中で、美影は微かな冷気を感じた。

――この冷気は……

車に忘れ物をした、と言って、美影は駐車場へ。美影の足は自然と速くなり、香織のワンボックスに着いた時には、鼓動も速くなっていた。

静かにドアを開け、乗車。後部座席の久遠。その隣に、灯馬の姿。

「……まだ、眠ってる?」

「はい」

「疲れてるのかな」

「どうでしょう。湖野自体が大きな結界の中にありますから、安心しているのかもしれません。貴方の状態も落ち着いていますしね。私の気配を感じて、災厄は少し、高ぶっているようですが」

言葉終わりに笑顔。それに反応したのか、美影の深部で、なにものかがざわめく。ざわめきの主は、とある災厄。もとは、灯馬の中にいたのだという。

落ち着いて

今は

私と一緒

あなたは

私と一緒

元の宿り主を求めるものを静め、美影は長く息を吐いた。自分の中にあるのに、自分自身ではない。それを制御するなんて、とんでもなく奇妙なこと。この感覚を、言葉で表せる自信はない。

白装束

深い青色の目

微かに漂う冷気

美影はいつの間にか、灯馬の気配を感じ取れるようになっていた。災厄が感じとり、それが伝わってくるのだろう。灯馬が恋しくて、常に探しあぐねいているのかもしれない。そ

――災厄も幸福を感じる?

だから私も灯馬がそばにいると嬉しいの?

だから灯馬を否定できないの?

私が?

それとも

「美影」

ふいに名を呼ばれ、美影は肩をびくつかせた。この反応は、確かに自分のもの。

「災厄の感情に捕らわれないように。理解は必要ですが、貴方は、貴方自身の意思で動かなければなりません。共生というのは、互いに認め合うということです。どちらかが支配するのとは違います」

丁寧で、柔らかい口調。しかし芯のある音。美影は灯馬の言葉に聞き入った。自分自身の意思で。

「まだ始まったばかりですから、徐々に……ただ、大きな力であることは確かです。自分でどうにもならないと感じたら、すぐに私達を求めて下さいね」

言い終えて、しばしの空白。美影が次の言葉を見つけられずにいると、ポケットのスマートフォンが音を上げた。メッセージは香織から。食堂の席が確保できたとのこと。

読み終えて顔を上げると、灯馬の姿はなかった。ため息。それに反応したように、久遠が目を開ける。そして、寝起きとは思えないほど無駄のない身のこなしで、車を降りた。

美影に声もかけず、スタスタと進む久遠。美影は後を追った。というより、向かう方向が一緒だった。

パーキングを突っ切り、食堂の出入り口が見えた時、久遠は突然立ち止まった。そして、

「どこだ?」

「え、なにが?」

言った美影の横を、もれるもれる、と少年が駆け抜けて行った。久遠は少年の背中を追った。美影はしばしその場で立ち尽くし、堪え切れずに噴き出す。そして思った。

本当に、ただの帰省だったら良かったのに、と。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?