「孤独になると結果が出せる」が共感だらけで感動した。

いきなりだが私は単独行動大好き人間。

" みんなで頻繁に集まって楽しんでる人達 " をみて正直羨ましいとも思ってしまうがコミュニケーションコストなどを考慮したら想像だけでも疲れてしまうタイプ。

人とあまり打ち解け合えない悩みを持っている私ではあるものの、そんな私を肯定してくれるような神がかった1冊をご紹介。

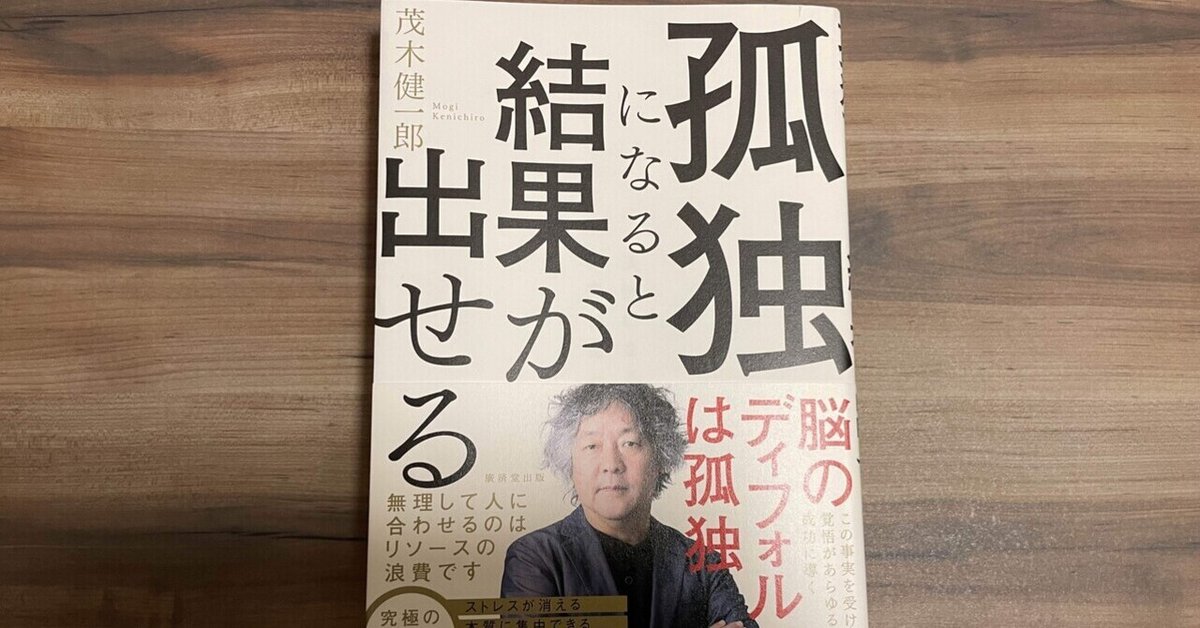

茂木健一郎 著

孤独になると結果が出せる

この本を軽く説明すると、1人で何かに没頭する事の重要性を教えてくれる1冊。

・1人行動好きだがこのままでいいのか?

・成功者になるためのヒントを得たい。

・孤独と孤立の違いって何だ?

・同調圧力から解放されたい。

・孤独を楽しめる人になりたい!

など抱く人にオススメ。

著者の茂木さんはテレビなどのメディアで知ってる人も多いかもしれないが一応調べてみますと。

日本を代表する脳科学者で「ソニーコンピューターサイエンス研究所上級研究員」という肩書きを持っておられます。

以下参考文献。

公式サイト無かったのでWikipediaを参考にしました。

本書を読み進めてみると「これ、私だ」と共感できる箇所のオンパレードだった。

早速解説していこう。

ソリチュードになれ

そもそも孤独とは?と今更ながら疑問を抱く人も多いかもしれない。

まず「孤独」にはロンリネスとソリチュードという2種類が存在する。(本書45ページ)

ちなみに「 ソロ 」の語源もこちら。

ロンリネスは「1人ぼっちで寂しい状態」

ソリチュードは 「あえて1人になる状態」

そして「孤立」がアイソレーション

つまり 「周りに誰もいない状態」を指します。

「孤独」と「孤立」が似て非なるもの。「孤独」にも2種類あることを覚えていただけると大丈夫です。

そして本書の根本となるテーマがあえて1人になるソリチュードを目指す事になる。

集団のデメリット

とはいっても学校や職場などの集団行動に慣れてしまっていると「いきなり1人になれ」と言われても少しハードル高いかもしれない。

集団でいるデメリットを本書では数多く書かれていたが1つに絞るならやはり同調圧力。

「みんなで○○するからあなたもやろう」

「酒の席での "とりあえずビール" 」

「討論で上の人が言った意見を覆しづらい」

など誰もが経験ありでしょう。

多少例外あるにしても基本わたし的にこの世で最も嫌いな漢字四文字でもあるけど今はどーだっていい話ですね汗。

似た話だと、集団で波風立てないように振る舞ったり上に褒められるための気づかいにリソースを削ったりなど想像するだけで疲れる。

言うまでもなく何かしら行動する時に集団だと必ずといっていいほど弊害にぶち当たる。

自分の目的で何かするにしても周りに人がいると緊張してしまう経験はプレゼンや商談などで経験した人は多いでしょう。

人の前では緊張したりリラックスはしづらいのだ。

後で書いていくが自分の目的を起こすには1人の環境は必須となるし、同調圧力を避けるには1人になるしかないということだ。

「みんな一緒」は過去の常識

先程の同調圧力と似た話になるが、昔は得られる情報がテレビやラジオ、新聞くらいで限られたメディアから得られる情報こそ全てという一直線の時代だった。

それが覆されたのはインターネット、いやスマートフォンでしょう。

親世代はテレビを見ている隣で子供はYouTubeを見る光景が日常になっている家庭も多いでしょう。言うならば多様性の時代。

少なくとも平成中盤まではテレビなどの限られたメディアからの情報が主だった。

分かりやすく言えば、ジャニーズのメンバーを周りの皆ある程度言えるほどメジャーだったように芸能人こそ全てみたいなイメージ。

今ではYouTube、AbemaTV、インスタや配信アプリなど媒体の数は計り知れないくらいの種類に膨れ上がった。

坂道グループのメンバーを誰一人知らないという人も多い、いや先程例にあげたジャニーズの新しい人が指で数えられるくらいしか記憶にない人も多いかもしれない。

なんならHIKAKINさんや東海オンエアなどのYouTuberに推しがいる人、いやもしくは配信者をやっている一般人が好きな人も多い世の中。

「鬼滅の刃」や「SPY×FAMILY」が好きな人もいれば、2作よりは話題にされないが好きなアニメがある人。「ポケモン」や「プリキュア」などの長期シリーズを追うのが好きな人。どのジャンル切り取っても見ている方向性は皆違うのだ。

私みたいに最近の坂道グループやジャニーズなどのテレビで話題の人わからないくらいに疎いが、逆にハロープロジェクト所属メンバーの名前は答えられるパターンもある。

ドラマは見てないが毎年仮面ライダー、スーパー戦隊シリーズを熱中して見てる人もいる(これも私)

メディアだけで書き殴りすぎてしまったが働き方にもいえる話。

かつては「正社員は安泰」「学歴社会」という信仰対象が一直線だったものが、今では「副業」さらには「複業」「フリーランス」「マイクロ法人」と労働方法まで多様化している。

東大卒でなくともYouTubeでアニメ漫画の考察をしてファンを増やし収入を得ている人もいる。

学歴あるに越したことはないかもしれないが全てでは無くなっているのは肌で感じれるかもしれない。

生き方も、高度経済成長あたりで常識とされてきた「マイカー」「マイホーム」「結婚」というある種の人権に等しい捉え方をされてきたものも当たり前では無くなった。

「カーシェア」「賃貸」「ミニマリスト」など所有しない生き方も増えつつある。

この時点で収集つかなくなってきたんで無理やり閉めにするが皆が良しとしてきた事は今まであげた例の通り必ず通用することでは無くなっているし、考え方や価値観も昔以上に一筋縄じゃいかなくなっている。

ある意味で皆それぞれ孤独に近い要素は持っているのかもしれない。

孤独な人は程よい人間関係を保ち、思考も柔軟

先程の同調圧力から孤独がどう良いものか伝わっているか正直危ういかもしれないが、とりあえず進めていきましょう汗

「孤独」と聞くと誰とも絡まないイメージを抱くかもしれないが実際は違う。

仲間との関係はそのまま、ただ不必要に連絡を取りあったりしない。

それこそがソリチュードの理想的な生き方になる。1人になればリソースをやるべき事に注げるが人との関わりのない人生は寂しいに決まっている。

人と会う時はガッツリ絡むが基本は1人でやるべき事に集中する。

そして孤独な人は自分の哲学を持っていることが多い、だがその中でも柔軟に考えて成功しやすい人の共通点で他人の意見を聞いたうえで参考にするか否か決めるというマインドがある。

例えば自分が経営者として、取引先から「SNSで広告かけるやり方してみるとサービス知ってもらえるのでは?」とアドバイスをもらった時に "受け入れるor受け入れない" 以前に一度考えたうえで参考にするか考えることが重要ということです。

「Twitterならユーザー層広いしアリだ!」

「うちターゲット高齢者多いから新聞狙った方がいいかもしれない」

と考えたうえで受け入れるか保留するか決めろというわけだ。

つまり自分のやり方を絶対視するな!ということです。

これはお恥ずかしながら無意識にやっちゃってるなぁ〜と思ってしまったので多様な視点はこの先重要だとハッとさせられました。

1人でも稼げる時代

本書では米津玄師さんなど1人で何かを創り成功している人を例に紹介されていた。(80ページ)

彼らは1人の時に成長し生産性を上げていた。

今はインターネットやスマートフォンで仕事の手段すら過去と比べ物にならないスピードで成長している。

先程からあげているYouTuberも1人でやっている人が多い印象。

もちろん動画の編集を他者に委託する人もいるので完全1人ではないにしろ企画したり思考する時は1人になった方が効率いい時もあるでしょう。

ここを取り上げた理由としては、「勉強が伸びない」で苦しんでいる人に知ってほしいと思ったからだ。

または集団で何かを成し遂げる企業勤めに心地悪さを感じる人に視野を広げてほしいと強く思ったから。

まぁ私自身へのブーメランでもあるが(小声)

茂木さんが伝えたいであろうフレーズで

世界が孤独な人材を求める時代になっています。もはや孤独は求められこそすれ、避けられるものではなくなっています。

組織で思考停止だけで働くことが危険と言われる世の中だからこそ1人で働く、いや人生設計は重要だと気付かされました。

孤独になるとフロー状態になれる

フローとは

時の経つのも忘れて完全に対象に没入している精神状態を指し、その状態で人は自分でも思いもよらないほどの創造性を発揮し、深い充実感を味わうことができるとされています。

つまり時間や他を忘れて没頭している状態を指す単語です。

夜中にプラモデルを組み立ててる内に夢中になって完成したら朝。みたいな経験した事ある人俺以外にもいるはず。

分かりやすい状況だと人が周りにいる時よりも、自分1人の方が勉強に集中できる時のあれです。

作家が仕事道具しかない部屋、いわゆる書斎をもつのも、自分のやる事に一点集中するためというわけです。

さらに言いたいのは、人は夢中になれる事にしか本領発揮できないという事でしょう。

先程から例に出しているアニメ漫画が好きな人なら、YouTubeやブログを通してアウトプットすることを職業にすれば力を発揮できるかもしれない。

よく言われる「自分が夢中になれる好き、得意を早い内から明確にしておく」大切さを今まさに実感している所。

余談。これらの文章書いてる時も時間忘れること多々ある(多分この投稿も該当)

脳は空白を求める

脳を活発にするには何も考えない時間が必要とは他の書籍でも聞いた事はある。

長期目線で目標を洗いだす時もカフェなどで紙とペンを広げ5年後、10年後の想像をゆっくりと浮かべていき形にしていくなど脳を休ませる事はとても重要。

本書でも独創的なアイデアは脳の空白によって生み出されるような考えで書かれています。

仕事から帰ったあと風呂に入ってから「メール返信忘れた」などのように思い出したり、または発想を浮かばせるには非生産的な時間が必要とも捉えられます。

そして何度も経験しているので話させていただくと、1人の時間が多いと様々な発想を思いつくことが多々ある。

イメージするならコップから無限に水(思いつき)が溢れて止まらなくなるみたいな感覚(共感者求)

その時に仕事中でスマホにメモ残せない時間がもどかしすぎてイライラするから紙とペンは必須人間。

何もしない時間をつくる習慣は本気でオススメします。マジでオススメ(大事だから2回書いた)

好きをオープンして本当の仲間と出会う

茂木さんも過去に「自分の好き」が周りと合わなかった話。

四天王と呼んでいる友人がいる話を書かれていた。(105ページ)

ここで理解したことが、ありのままの自分で価値観が合う仲間を見つけることの重要性。

私は過去に体育会系の会社で働いていたが全然合わなかった。

翌日休み時の退勤後は居酒屋に行くのはほぼルーティンみたいな状態。

合わない職場でも仲良いというのもおかしな話だが先輩と上手くやってはいた(つもりだ)

だが先輩たちの前での自分は明らか着飾った自分だった事は確かだった。関係はできた分嫌われたくない、失いたくないという気持ちが少なからずあったからだ。今考えてもそれ以上の大事なものを失っている事を当時の私に伝えたいくらいだが

合わない人間関係を続ける程辛いことはない。

そして1人の時間も少なくなるのは明確だし。

逆に着飾らなくていい人間関係は楽しい思い出ばかり。

学生時代だと、遊戯王きっかけで知人が増え、放課後ほぼ毎回といっていいくらいデュエルしまくった記憶がある。

進行形だとコンサートで一緒になる方々。

住んでいる地域がバラバラだが、推しのためなら遠出する人も多い。私もその内の1人だが。

そこ限定でも私としては価値観のあう人と会える貴重な場だ。

お互いある程度は理解したうえで絡んでいるので一緒に行動する時は楽しい。

上記で勘づいた人もいるかもだが、みんな「好きなこと」で繋がった人達だ。

同じ学年、同じ趣味でSNS及び現地で繋がった人ばかり。

自分の興味を宣言することは、旗を掲げること。その旗を目印にして、「ここにいたんだ!」と、あなたの仲間が駆けつけてくれます。

茂木さんのあげた人たちも彼と似たもの同士だったからこそ友人になったのです。

この本は「孤独」がコンセプトではあるものの人間関係がない人生など味気なすぎる。

どんな人でも他人との関係は大切なものに変わりはない。

人間関係が多すぎると逆に1人で没頭する時間は少なくなるので、本当に合う知人数名との関係を大事にすることだけはこれからも大切にしたい。

といった所で本書の要約部分は以上。

( おまけ )私について&感想

冒頭で書いたが大事なことなのでもう一度

私は単独行動大好き人間ッ

自信満々に言うことでもないが汗

単独行動大好きと言ってもこれは肯定されるべきなのか?

皆でワイワイした方が人間らしいだろう。いやするべきだ!という集団心理が私の中にも少なからずあったりと、進行形で世間の同調圧力や常識に苦しんでいる真っ最中でもある。

私個人の主観で1人が好きな理由だが。

まず1人なので時間的自由が増える。

これがまず大きい。

さらに1人になれば、自分自身との対話にもなるし、自分の時間を可能な限り使いこなせる。

自分のやりたい事に一点集中もできる。

何より他人に力を使わずに済むという点も大きい昔からそのような系統だったと思う。

書いてる内に思い出してきた事があった。

幼稚園の時、それ以前も絵を描くことが好きだったり今以上に自分の世界に閉じこもってた方かもしれない。

もちろん人と遊ぶ時間も至福の時だったが基本インドアに近い人間だった。

小学生時代の話

乗り気じゃない遠足で喧嘩、いや仲間割れになりクラスメイトに「家でプラレールしてた方がおもろかったわ」と言ってしまったことがあるほどひねくれていたし。

今思い返すと " マジで面倒なやつ " だったと恥ずかしくもなるが、、、

プラレールといえば私の家に大人数が遊びに来て皆でプラレールの1両目だけ走らせながらレースをしていた中、私はそこを抜け線路繋いで1人で遊んだこともあった。

後々親からお叱り受けた記憶も薄らとある。

最近も変わらずで。

・飲み会の席で一発目の酒が周りビールでも「私チューハイ」で通してしまうタイプ。

・前の職場で「 関西で営業トップの先輩 」の異動を祝した送別会も理由つけて断った事もある。

正直苦手、というより体育会系の職場でしたがそもそも合わずで、この時から辞めようか密かに考えていたのかもしれない。

・USJにいった時も、絶叫マシンに多大なトラウマを抱えているので、皆が乗る時間だけ同調を押し切って別行動したり。

更に言えばトラウマになったキッカケもUSJだったので尚更。

空気読まない性格なのは今も昔も変わらない。

こう思い返すと面倒な私に未だ絡んでくれる人達は本当にありがたい。

そういう同調やしがらみが苦痛なのもあって1人で行動を選ぶのかもしれない。

ただ、1人が多いからこそ数少ない複数人で動く時の快感はやはり特別。集団が大嫌いじゃなく、集まりが時々ありつつ1人で息抜きできる時間が多く取れなきゃどうしても苦痛なのだ。

という下手すりゃ自分の評価ガタ落ちにしかねんカミングアウトをしてしまったが引かないでくれ!って頼む方がヤボかもしれんな汗

そんな過去ばかりなので群集心理に溶け込めず、さらには周りの当たり前ができず耐えられなかったりと文字通りの社会不適合者である。

本書はYouTubeの要約動画で知り、今まで何周したか分からないほど見てきたくらい気になる内容で、実際に読んでみたくなり購入させてもらったという流れ。

実際開いてみると

「この経験めちゃくちゃあるわ〜」

「わかりみ深い。」

「それなーー!!!」

の連続で、あたかも鏡を見ている気分だった。

昔から茂木さんの脳科学をテレビで見てきたがここまで人間的に似ている所ある事に驚きだった。

もはや悩みなんざ遠に吹っ飛ぶレベルに「俺孤独大好きで人生10割得した」と世間に認められた気分になった。

親とかから「何考えてるか分からん」とよく言われるが「俺は俺のままでいい」とモヤモヤが吹っ飛び今とても爽快だ。

「理解者が数人いればそれでいい」と思わせてくれた茂木さんに頭が上がらない。

結果を出したい。

成功したい。

いや全ての人にオススメできる1冊だが、特に「孤独でいいのか?」と悩む全ての人に読んでほしい1冊でした。

他にも読書感想の投稿をしておりますので気に入ってくださった方は是非マガジンから他の記事も見てくだされば私とっても喜びます。

週の後半( 主に金曜 )に投稿しております。

最後に本書を知ったキッカケとなったフェルミさんの動画も貼らせていただきます。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?