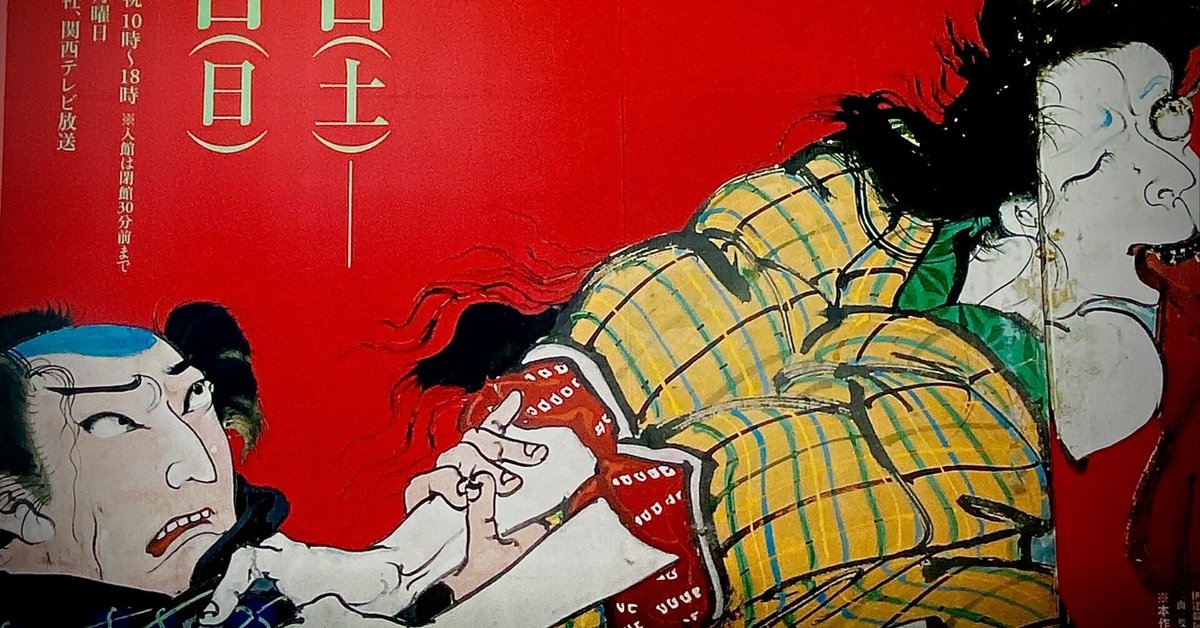

夏だ、まつりだ、絵金さんだ! 「幕末土佐の天才絵師 絵金」展◇あべのハルカス美術館

あべのハルカス美術館で開催された「幕末土佐の天才絵師 絵金展」(後期)のレポートです。

期間:前期 2023年4月22日-5月21日 後期 5月23日- 6月18日(日)

絵師の金蔵 略して「絵金」

「絵金」とは、現在の高知県に生まれた絵師で、本名は「金蔵」。「絵師の金蔵」略して「絵金」と称されるわけですが、今ならキムタクとかクドカンとか松潤とかマツケンみたいなことでしょうか。(違う?)

今回の展覧会は高知県外では半世紀ぶりという絵金さん。1970年代頃に一度ブームが来たらしいのですが、それ以降は高知県以外では大きな展覧会は開かれていなかったそうです。

そんなナゾ多き絵金さんの画歴は以下のような感じ。

・江戸時代 文化・文政年間,1813年に土佐の髪結の息子として生まれる.

・幼い頃から絵が好き.

・16歳、土佐藩の御用絵師・池添美雅(いけぞえ よしまさ)に入門(謎①)

・18歳、江戸に修行に出る.

・土佐江戸藩邸の御用絵師・前村洞和(まえむら とうわ)に学ぶ(河鍋暁斎もこの師匠に学んでいる).

・3年で土佐に帰国(謎②)

・帰国後、土佐藩家老家の御用絵師に.

・22歳,「林 洞意美高(はやしどうい(とうい)よしたか) 」と名のる.

・初菊と結婚.

・30歳、美雅師匠亡くなる.

・弟子が増える。その中には幕末の志士、武市半平太も.

・贋作事件により御用絵師の身分を剥奪される.

・一介の町絵師になって落ち込む、、、かと思いきや,ここぞとばかりに自由な絵師ライフを満喫し始める.←諸説アリ

・「弘瀬柳栄(ひろせ りゅうえい)」と名のる.

・町絵師としての号「友竹(ゆうちく)」を名のる.

・神社の祭礼に奉納する「絵馬提灯」(1)の注文がくるようになる.

・↑↓この間が「絵金」さんになっていく過程.

・芝居絵屏風の考案.(謎③)

・子どもに家督をゆずり「雀七(じゃくしち)」と名のり隠居する.

・65歳で死去.妻初菊もその3年後に死去.高知市の真宗寺の山中に共に眠る.

謎① : 美雅師匠の義父の美光(よしみつ)の弟は、俗称・金蔵または金兵衛という町絵師で「絵金」と呼ばれていた。このように「絵金」と称される人が割といて、どの絵金?となるらしい。

謎② : この時期の江戸の狩野派の門閥制度は、奥絵師四家(幕府御用勤め)、それに続く表絵師十六家。絵金さんのお師匠・洞和の師匠は表絵師駿河台狩野の狩野洞益春信(どうえきはるのぶ)。通常は10年から20年修行して御用絵師になる。絵金さんの修行はかなり短い。なぞ。そんな短期間の修行中でも絵金さんは江戸アートライフを満喫していた模様。←諸説アリ

謎③ : 「絵馬提灯」は奉納された後、廃棄される。現存する絵金さんの絵馬提灯は焼却されずに残ったもの。(こんないい感じのもったいない!となって残したらしい。わかるー)

「芝居絵屏風」は廃棄しなくてもいいように、屏風仕立てにして奉納するスタイルとして考案されたものではないかと考えられる。

(1)絵馬提灯 : 絵馬はもともと本物の馬を奉納する「献馬」に由来。それを板に描いて絵馬として代わりに奉納するようになる。絵馬提灯は絵馬の箱型タイプ。中に蝋燭を灯す。表面の和紙に描かれた絵を観る。神社の祭礼などの参道を照らすあかりでもある。

【参考文献 】 鍵岡正謹,吉村淑甫『絵金と幕末土佐歴史散歩』,新潮社,1999年5月25日 ※少し古い書籍なので新しい研究によって変わっているかも知れません。

色々あった絵金さんですが、作品は「絵金蔵」で大切に保存され、現在も実際に祭礼や祭りで使われているそうです。

構成は全部で3章。

第1章 絵金の芝居絵屏風

第2章 高知の夏祭り

第3章 絵金と周辺の絵師たち

各章の解説パネルは、第1章は赤・第2章に黒・第3章に緑、と絵金カラーっぽい色でわけられ演出されていました。

入場してすぐに音声ガイドの貸し出しコーナーがあり、行列ができていました。

※歌舞伎俳優の中村七之助さんがガイド役。

ちなみに、七之助さんの美術展ナビのインタビューが、歌舞伎役者ならではの視点でとても興味深かったです。

(絵金さんの絵について)

・「絵金さんが描いているのは、歌舞伎を題材にした絵なんですが、「リアルな舞台」をそのまま描いているわけではない。作品からイマジネーションを膨らませ、描いている場面とは違う所の要素を入れたりして、独特の世界を作り上げている。

・「絶対にリアルな舞台ではやっていない」ものが多いんですけど、逆に言えば「参考にしたい」ところがたくさんあります。

第1章 絵金の芝居絵屏風

ここでは展示ケース内に芝居絵(後期展示)が11隻*、きれいに並べられていました。*屏風の単位は「隻」 ※ 撮影不可

「きれいに」という言葉を使いましたが、それは少しこの展示の“見た目”に違和感があったからです。この違和感は、多分絵金さんの絵が「商店街の軒先に並べられ、蝋燭に灯される」といった情報を知っていたからだと思います。

それはさておき。

第1印象として、今まで見てきた日本の絵画の中では、動きや色づかいが濃く激しい、と思いました。例えば伊藤若冲など濃密で色鮮やかさが際立つ作品もありますが、それとはちがった濃さです。どちらかというと岩佐又兵衛寄りなかんじ。この辺は絵の具の質の違いもあると思いますが。

絵金さんの屏風絵は赤・緑・黒・黄・青がハッキリとした色がとても特徴的です。ハッキリとしているということは一見するとワンパターンになりそうですが、よくみると色の組み合わせや構図によってリズムが感じられ、豪胆で大胆にみえて、それらを支えるディテールはとても繊細です。

中でも血の表現では「うわぁ…」となるものがありました。それが、《花上野誉石碑(はなのうえのほまれいしぶみ)》「志度寺(しどうじ)」(二曲一隻屏風、紙本彩色 169.0×182.0 香南市赤岡町本町一区 蔵)です。

絵の題材は、父親を殺された子どもを預かっていた乳母が、子どもの仇討ち祈願などのため自害する、という場面。凄まじい表情を浮かべた、青白い身体の乳母が大きく描かれ、胸のあたりから血液が垂直に流れ床の上に滴り落ちています。

よく見ると乳母の身体からちょこっと内臓のナニかが出ていています。そこから真っ直ぐ落ちる鮮やかな血液とは対照的に、下に溜まった血液は様々な色の赤が混じり合っています。ここで絵金の血液の温度みたいなものを感じ、ちょっと引いてしまいました。と、同時に絵師のこだわりみたいなものを感じました。

実は先行イメージで絵金の絵は血がドバドバなのかと思っていたのですが、今回の展示ではそういった作品はそれほど多くありませんでした。もしかしたら、鮮やかな赤が多用されているのでそう思ったのかもしれません。実際赤は多く使われています。けれど、組み合わせた他の色が、赤色をより引き立たせていて、それが視覚として強い印象を残しているのではないかと思いました。

絵金さんの絵は、題材やパキッとした色使いなどから浮世絵っぽさを感じます。でも、浮世絵のエグさ具合でいうと月岡芳年の無惨絵の方が線が細かいこともあってか、痛々しく強い印象があるように感じられます。絵金さんは、どちらかといえばスカッとカラッとしたオドロオドロしさ、とでもいったらいいのでしょうか、、、(変な日本語)。

第1章はメインビジュアルにも使われていた《伊達競阿国戯場 累(だてくらべおくにかぶき かさね)が展示されていたこともあり、人が多く動きが鈍かったです。なので、人の少なくなった隙間から見ては離れて、を繰り返しみたいな見方をしました(並んで見るのが極度に苦手)。

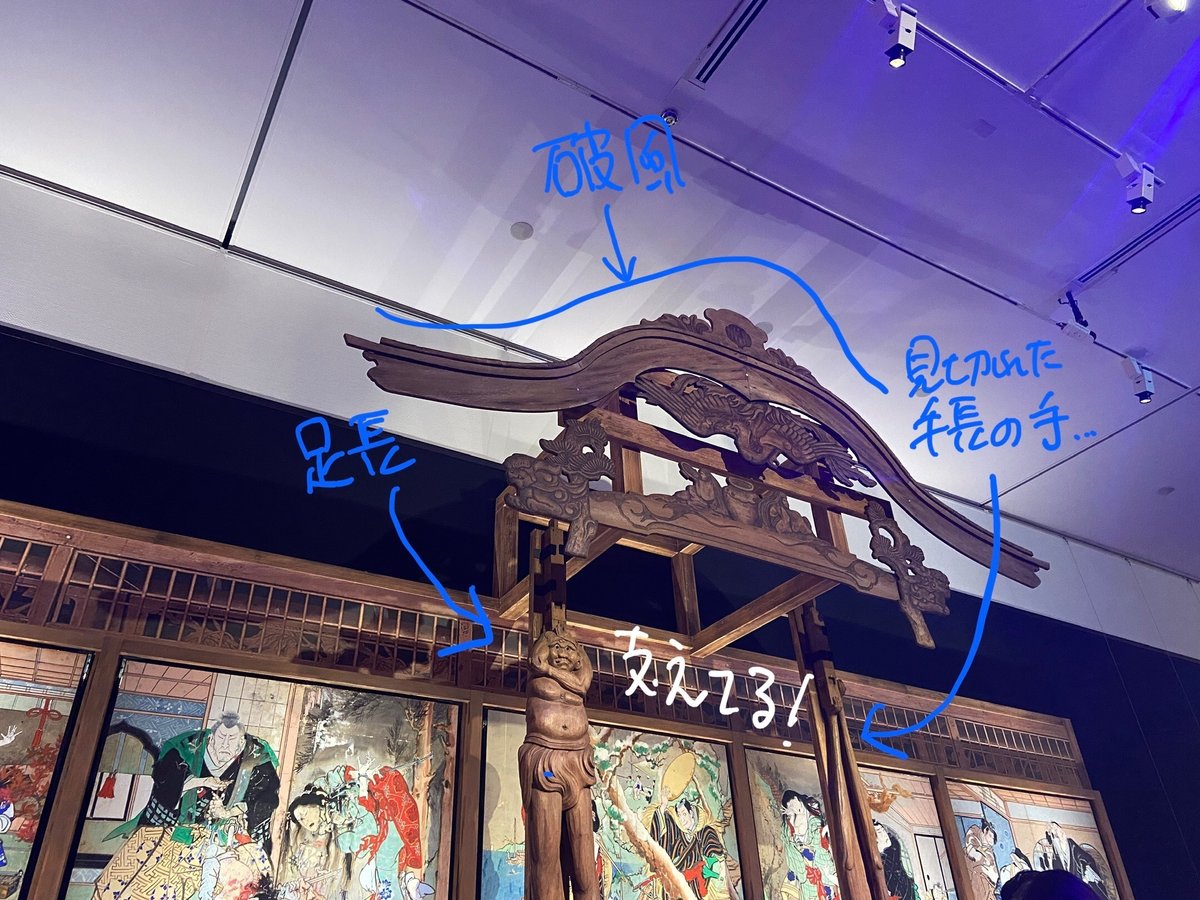

第2章 高知の夏祭り

今回の展示では、絵金という絵師の特質上、どんな展示デザインになるのか気になっていました。※撮影可ゾーン

祭りだ〜

というわけで、ここからは祭りに参加気分でみていきましょう〜。

上の3枚の画像は章の1番初めにある台提灯。

色が違うのがわかるでしょうか?室内の左右の壁面は黒く変更されていて、照明を使い昼夜が切り替わる演出がされていました。

勝手におもしろコレクション開催

ここでは夜のように暗くなるし、椅子もあるので人が多くてものんびりとみていられました。そんな中、ちょっとおもしろいと思うものを独断と偏見で抜きだしてみました。題材とかは完全無視なのはご了承ください。

No.1 おもしろおじさん

No.2 おぬしも悪よのぉ〜な、わっるい顔

No.3 閲覧注意!

No.4 着物コレクション

No.5 粋な小道具

No.6 にくい演出

以上、勝手におもしろコレクションでした。

細かくみていくと、色々ツッコミたくなるような場面がたくさん。それだけひとつの画面の中にいくつもの時間を作り、細部にまで描き込みがされている、ということでしょうか。

第3章 絵金と周辺の絵師たち

ここでは絵金の白描画*と、絵金さんに関わりのある絵師たちの絵が、サラッと目に展示されていました。絵金さんの白描画もそれほど多くはありませんでした。

*白描画:墨の線だけで描かれた絵や下絵

鉛筆のスケッチもそうですが、墨と筆で描かれた白描画はより実力出そうだなと、いつも思います。だって墨と筆ですよ。

絵金の線は彩色画と同じく、力強く躍動感があります。第2章にも絵提灯の下絵が展示されていて、冊子状で薄い和紙なので反対側からめくったページの絵が透けて見えるのですが、反転しても構図がぜんぜん崩れてなくてビックリします。当然といえば当然なのでしょうが、モノの見えかたが崩れまくっている身としては感動してしまいます。あと《三人上戸》(46.4×32.3,紙本墨画,個人蔵)みたいな、ちょっと笑えるのもあったり。

弟子筋の絵師たちの屏風絵もいくつかありました。第1章に戻りながら、比較してみると「配色」と「動き」、陳腐な言い方するとダイナミックさが違うのかなぁという感じでした。

まとめ

第1章のはじめに「展示方法に違和感がある」という風に述べました。絵金さんの絵をここまで見てきて最後に弟子たちの絵と比較することで、とても動きのある立体的な絵なんだと感じられました。それはこれらの絵が美術館のコントロールされた空間の中では狭く感じられる、ということにつながるのではないかと思います。

と、いうのも当然で、今回の作品のほとんどが、元々「展示される場」を持っていたからです。サイトスペシフィックという言葉があるように、絵金さんの絵は江戸時代〜現代にかけて祭礼や祭り、商店街の軒先に並べられたりしながら、その場でみるべきものだからです。絵金さんの絵を「作品」ということに違和感があるのも、そういうことでもあるのかも知れません。

絵金さんの絵は「血みどろ」みたいな雰囲気が強調されているような気がしますが、美術館で展覧会を開けるような絵師が、うわべだけの「あやしい」「こわい」「おそろしい」だけなわけはないと思うのです。またその上で、経歴もふまえ「絵が上手い」のは当然なのですが、絵金さんの圧倒的な表現力や絵に対する情熱のようなもの、なにより描くことが好きだったんだろうなと想像すると、なぜが葛飾北斎がふっと浮かんできました。もしも絵金さんが土佐に戻らず、ずっと江戸にいたらどうなっていたのだろう、、、など妄想がふくらみます。

そんな風に考えることができる現象みたいなものが、謎の絵師・絵金の正体なのかも知れません。

。。。 追記 。。。

毎度のことなのですが、ど正面から撮った画像がほとんどありません。

絵の真ん前に立ってバランスを合わせて撮るのが苦手で、バランス感覚がおかしいので短時間できれいに撮る自信がなく、いつもちょっと斜めとかからササッと撮ってしまいます。

今回ちょっとまともに撮れたのはこちら。

きちんと撮れる人がうらやましいです、、、

【参考】

鍵岡正謹,吉村淑甫『絵金と幕末土佐歴史散歩』,新潮社,1999年5月25日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?