何年かぶりの李禹煥 ◇兵庫県立美術館

兵庫県立美術館で開催されていた、李禹煥展のレポートです。

(開催期間:2022.12.13 ~2023.2.12)

タイトルにもある通り、久しぶりに李禹煥作品を見ました。

李禹煥を初めて知ったのは香川県にある直島に行った時。

この時は「もの派」も作家自体もぜんぜん知らなくて、直島を自転車でフラフラと巡っていて「なんか美術館あるから入ってみよう」くらいの気持ちで訪れました。直島の李禹煥美術館は作家は知らなくても、建築自体とその周辺がカッコいいのでワクワク感があります。

そして今回は兵庫県立美術館。言わずもが安藤忠雄建築です。

この美術館はとにかくカッコいい。海に面していて、周辺環境がとにかくいい雰囲気なので展覧会目的じゃなくても楽しめます。というか境界が曖昧なので歩いている内に、いつの間にか美術館の敷地内に入ってるという感じです。

この日の美かえるはペシャンコ。

訪れた当日も、赤ちゃんや小さな子供連れの家族や、周辺を散歩したり走ったりしている人を見かけました。じぶんはここで海を見ながらお昼ご飯を食べました。

この美術館の背景には、阪神・淡路大震災の後、一帯が再開発によってHAT神戸*として生まれ、美術館が文化の復興のシンボルになったという経緯があります。そういう空間があることで、水辺に鳥が集まるように、人も自然と集まってくるんだなと思うような場所です。

*震災後、21世紀の都市文明を先導する都市空間として整備された神戸東部新都心の愛称。平成14年4月に誕生。

章立てのない展示

美術館のHPにある展覧会の見どころはこんな感じ。

・ 西日本では初めての大回顧展

・ 初期作品から最新作までを時系列的に作家本人が展示構成

・ 構成ジャンル ①彫刻 ②絵画

・ 安藤忠雄建築とのコラボレーション作品 《関係項ー無限の糸》

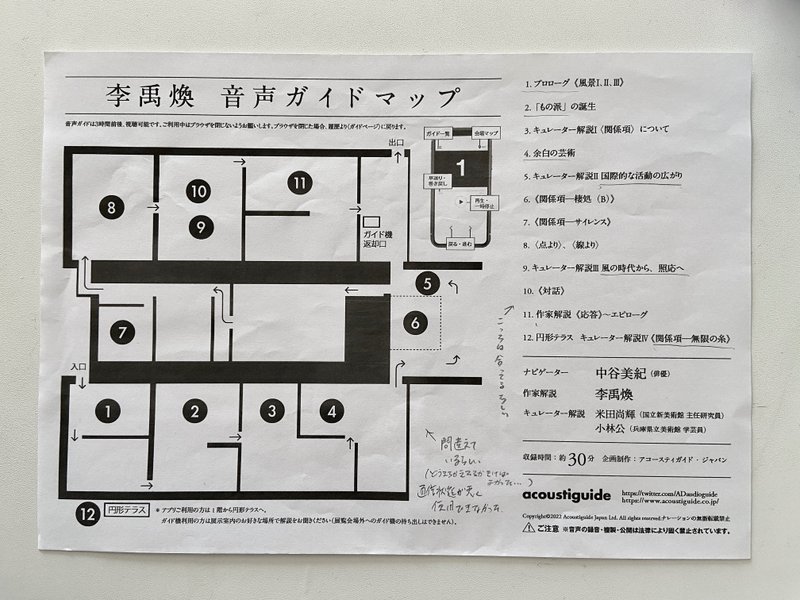

・ 中谷美紀さんのナビゲーターによる無料音声ガイド

部屋の区切りから勝手に13個に分割してみました。

① 初期作品

② 関係項

③ 関係項(現象と知覚)

④〜⑨ 関係項

⑩ 点と線と風(岩絵具と膠)

⑪ 点と線と風(岩絵具と油)

⑫ 対話

⑬ 応答

絵画と彫刻に大きく分けられているとありましたが、1・10〜13が絵画、それ以外が彫刻という感じです。

どピンクあるいはオレンジに囲まれる

まず入って迎えてくれるのが 1968年の最初期の《風景 I, II,III》1968/2015

スプレーペイントで描かれた?作品。

ま、眩しい。蛍光色なのか目がチカチカします。

この三方に囲まれた中央あたりに立っていると、時間とか空間の概念が消えてしまいそうでした。

色の粒が放出されているような感覚があり、長くいるとその粒子と自分が混じり合い、自分か自分じゃないのかがよく分からなくなります。

土日は撮影不可ということで、つたないイラストを描いてみた。ハレーションを起こす。長時間はいられない。

ここから彫刻、関係項が続きます。

ガラスの上に石(イメージ図)

石で押さえられたゴムのメジャー。

割れたガラスの上の石。

カンヴァスが架けられただけの壁面。

壁に立てかけられた鉄板と床にある鉄板。

組まれた角材、壁にもたれかけた角材、床に横たわる角材。

石と鉄板。

壁に架けられたロープ、床でグルグルと巻かれたロープ。

巨大な立方体の鉄がモコモコの綿で包まれる。

さまざまな素材「そのもの」が相対する素材と対峙していて、室内の空間も含んでその関係性を考えさせられます。

ひと段落すると、ガラス張りの吹き抜けの部屋が現れます。

敷き詰められた平らな黒い石、積み上げられた石、その上を歩く黒い人々、カタカタと鳴り響く音。

外から(室内側から)ガラス越しに見える中(屋外)は別世界のようでした。

この吹き抜けの部屋の周囲の通路には椅子が置かれていて、中を歩く人、それを囲むように座る人との関係性も感じられます。

実際、作品の中に入ってみると、それはより顕著で、この距離感での世界の違いを実感しました。

この作品は置かれる場所や天候で大きく感じ方が違うかも、とも思いました。

10畳程度の空間の室内にある吹き抜けという状態、建物の壁面の黒さ、夕刻、曇り空・・・。

この日はそんな条件と、寒いので黒い服の人が多くて、そんな雰囲気でカタカタ・・・カタカタ・・・と鳴る石の音などが相まって、ちょっと儀式めいていました。

余談ですが、この作品は国立新美術館よりも断然こちらの雰囲気がいいな〜と思いました。

石たちの多弁さ

次の展示は「石」がメインでそれぞれに対峙する素材が一堂に会したという感じでした。

ガラスの上の石とは少し違って、なんとなく石が相方の素材と自由に楽しんでる雰囲気がありました。李禹煥の石の作品が好きなので、ここでの展示は楽しかったです。「なんかかわいな・・・」と思って見ていた作品のタイトルが《関係項ー彼と彼女》2005年で、なるほど〜となりました。

そして今回1番長くみていたのが《関係項ー星の影》2014/2022年 です。

先ほどまでと違い、石は床に直置きではなく台の上にありました。上から小さなライトがポワッと辺りを照らし周辺は薄暗い。「深海」のイメージを持ちましたが「星の影」なので真逆でした。

でも宇宙の海だったら当たらずとも遠からず?(笑)

なんだかここにダイブしたくなる、そんな空間でずっと見ていたかったです。

石というのは不思議です。

ただそこに在るだけでとても多弁さを感じます。

鉱物がギュッと凝縮されているという、その組成のせいかもしれません。

違和感を感じてもいい?

次はいよいよ絵画です。

絵画作品は直島の李禹煥美術館で見た時に、すごいインパクトを受けました。

それも静かな静かなインパクトです。

今はどうなっているかわかりませんが、絵画の部屋がとても好きなのでまた行きたいと思っています。

大画面に描かれた流れるような点や、線。

「線」シリーズの、大きな画面に濃い青色の岩絵具がその粒子を残したまま、上から下に流れていくストロークの繰り返しは何度見てもいいなと思います。

点よりも滑らかな動きを感じて、上から下に落ちていく様子は雨のようで落ち着くのかもしれません。雨はある意味「繰り返し」の中の「無限」だと考えると腑に落ちます。

絵画は3つの部屋で区切られていたのですが、途中でなにか違和感がありキャプションを見ていたら、画材の違いによるものだとわかりました。線シリーズは岩絵具に膠だったのですが、「風」「照応」「応答」「対話」を主題としたものの中には、岩絵具に油、アクリルで描かれたものが多く、この違和感は自分の中では素材間(画材間?)同士の反発のようなものを感じてしまいました。

ここでの関係性は、先ほどの緊張感をともなう律せられた「線」とは違い、「混沌」や「単純」化された線や面、そして「余白」、または、「絵」と「空間」の要素を見い出すものなのかも知れないのですが、自分的には画材の素材感が気になってしまい最後の方は集中できませんでした。

おわりに 「過去と現在」

展覧会を見終わり、何日か経ってこの記事を書いている時、違和感はもしかしたら李禹煥の作品を本当に初めて見たなら感じるものではなかったかも・・・と思いました。

それは過去に見た自分の中に残っていた印象と、何年後かにみた自分との「対話」でもあるのかも知れません。

特に李禹煥のような作品は、自分勝手にさまざまな解釈ができるので、時間が経てば変化するのは当然で関係性は常に変わる、「自分ー作品」という、まさに《関係項》という中に自分が入ってしまったかのようだ、と思いました。

糸はどちらから伸びているのか?犍陀多な気分。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?