生は暗く 死もまた暗し

中学校の音楽室には、購入したてのシスコン(システムコンポーネント)が鎮座ましていた。

ステレオは木の板で覆われ、レコードプレイヤーやアンプを操作する部分だけが開閉できるようになっている。スピーカーの個所は格子で仕切られ、音に支障がないような配慮もされている。

盗難やいたずら防止のため、たぶん工作の先生が組み立てたのだろう。えらく大げさな気もするが、そういう時代の空気なのか。校内暴力という言葉が、徐々に注目され出した頃だった。

1年に一度、ここで音楽鑑賞の授業があった。聴かされるのはクラシックと決まっているから、たいがいの生徒にとってはひたすら退屈な、睡眠を強要される時間になる。

レコードをかける前、教師から曲に関する説明があったはずだが、覚えていない。若い男の先生で、聴き手に興味がないのは承知のうえで、それでもなんとか関心を引こうと一生懸命だった記憶だけ残っている。

針音と共に、今まで耳にしたことのない甘美で直截的な響きが沸き起こる。それまで耳に馴染んできた、電気で増幅されたストリングスと異なる弦楽器の生々しさ。眠気は一瞬で消え、不思議な音の流れに耳をそばだてる。

伴奏のオーケストラとヴァイオリンの掛け合いなど、分離して聴く能力はない。音の塊が、特定のリズムも同じメロディの反復もないまま展開されていく。

とても心地いいのだが、一方でつかみどころがなく、結局は眠りの世界へと誘われていった。第3楽章最後の華々しいコーダあたりで、ハッと目覚める。

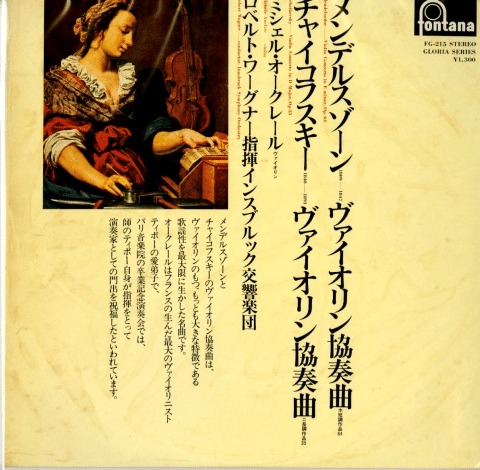

メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲という曲名と、当時1,300円の廉価盤で売られていた fontanaシリーズの特徴あるジャケットは記憶した。

ミシェル・オークレールのヴァイオリンの独奏で、ロベルト・ワーグナー指揮インスブルック交響楽団による演奏。いま考えれば、めちゃくちゃ渋いやんけ。

たぶん学校側が購入したんじゃなく、音楽教師の私物だったんだろう。fontanaシリーズは当時、どこのレコード屋でも数枚は見かけた。演奏よりも価格を含めた入手のしやすさで選んだんじゃなかったか。

それにしてもいま聴けば、このオークレールの美音と豊かな表現力。結果的に、いい選曲だったと思うぞ。

背伸びがしたくなったか、クラシックのレコードを買ってみようと思いたつ。近所のレコード屋に行くとこのジャンルの枚数は、たかが知れていた。情報も知識もまるでないから、値段と感覚のみで決めることになる。

廉価盤の中に、マーラー『大地の歌』という帯を見つけた。ブルーノ・ワルターという指揮者の白黒のポートレートが表紙になっている。

作曲者や演奏家のことなど見当もつかないが、『大地の歌』ってタイトルがカッコいいじゃないか。

ある種の勘違いから購入した、ブルーノ・ワルター指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によるこのレコード。

廉価盤なのに、数ページにおよぶライナーノーツが入っている。これだけでも得した気分だ。その内容がまた、「中2病」の僕をやたらと刺激するんである。「宇野功芳」という署名を見つけた。

各楽章ともこれ以外は考えられないと思われるほどであり、われわれは何の抵抗もおぼえずにこの曲の世界に入ってゆけるのである。そしてマーラーが書き込んだ表情記号がワルター自身の血や肉となって生きていること、旋律の歌にいのちがこもっていることなど、絶対に他の追随を許さぬものがる。「大地の歌」全曲を支配する激動の嵐と不安な焦燥感、諦め、それらが分裂しつつ耽美の陶酔的情緒の中に浮き沈む雰囲気が、ワルターの棒の下で自らの作品のごとく描きつくされる。

おー。なんだかよくわからないが、インテリぶりたい中学生を酔わせるには格好の文章だぜ。

第1楽章『大地の憂愁を詠う酒宴の歌』。異様なホルンの斉奏で始まる、劇的でペシミスティックなこの楽章を、宇野先生が絶賛のパツァークが歌う。

李白から引用の歌詞は3節からなり、各節ともに「生は暗く 死もまた暗し

」という句で結ばれている。

この世の生はあまりに儚くお先真っ暗で、死んだらさらに真っ暗けなわけよ。そんな辛い現実から目をそらすため、今日も酒を飲んで酩酊しようぜ、ってなわけである。

なんという甘美な、絶望への誘いであろうか。この楽章だけで、マーラーにメロメロになってしまった。

ベートーヴェンやモーツァルトの古典を本格的に聴くようになるのは、ずいぶん後の話である。

刺激物・添加物満載のマーラーから西洋音楽の世界に足を踏み入れたのは、順番として間違っていなかったかもしれない。

マーラーはおそらく、若い時にハマるべき音楽である。

イラスト hanami🛸|ω・)و

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?