先日から、国産材について現状把握するために購入した上記の本を読んでいる。

続けて、同じ著者がかかれた、平凡社新書の上記の本も、情報の肉付けのために読んでいる。

”世間の常識”としては、国産材が高く、外材は安いと思われている。勿論、この”常識”は、時代と共に変移もするのだが。

近年は、よく言われる為替変動により外材の金額が上がって来たわけだが、国産材の値段はあまり変化はない。今では、国産材の方が安い。

建築用やエクステリア用の外材は相当跳ね上がってるようだし。

一方、国産材は競争力がなく、いつも補助金でやりくりする癖がついていると言われてる。

魅力的な国産材を作り、競争力のあるものが出来れば、もっと自給率も上がるだろう。

この本2冊で、三河地区の材木屋さんの状況をみてるが、(そうか、そういったわけか?)と納得がいく。

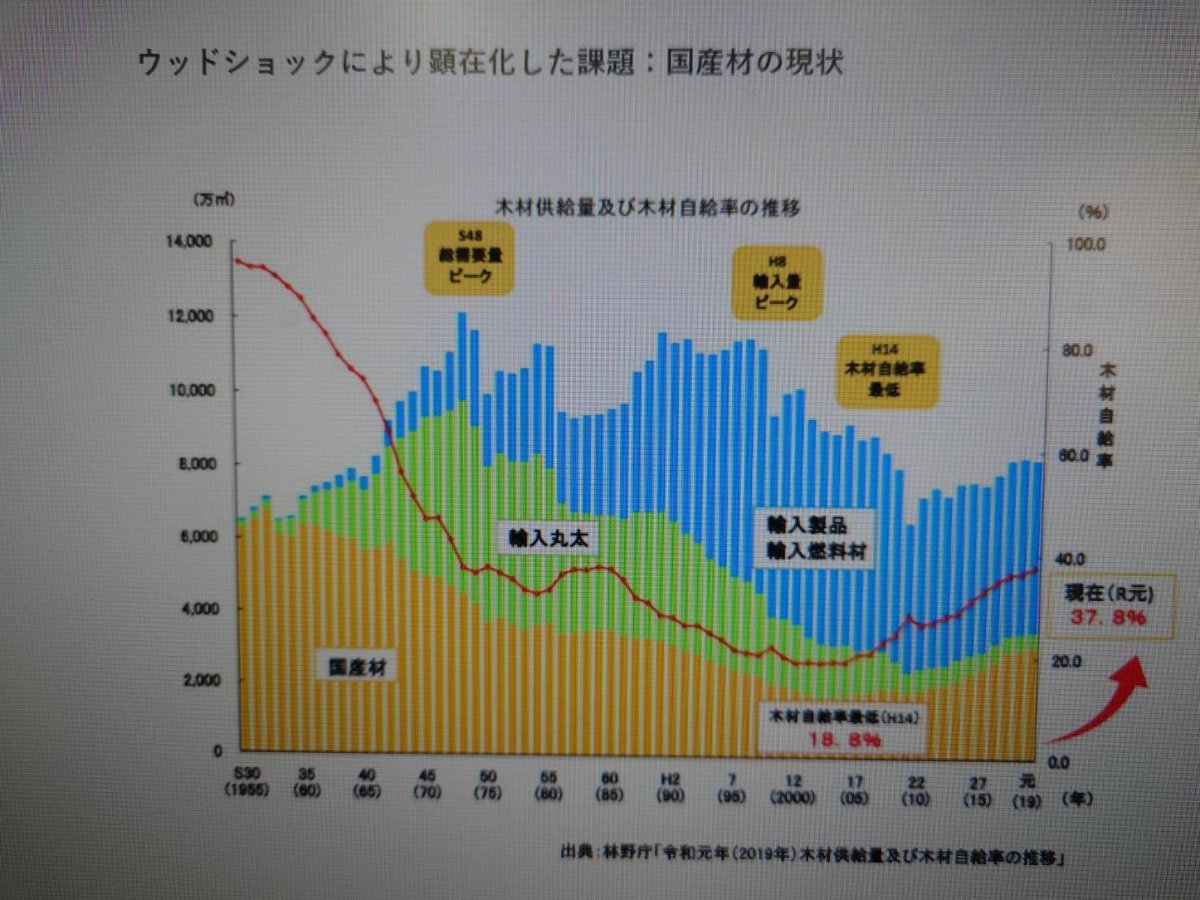

丸太より、製品としての外材が多く入ってきてるのが、今の現状。

国産材は、丸太から自由に木取りできるので、デザインの幅が広いという利点もある。

これも、我々にとっては、利点でもあり、為替変動による円安での価格上昇はあまり関係がないのもいい。

国産材はを建築用でなく、エクステリア用に使用するものにとって、耐久性を付加するには、保存材の吸収が外材より格段に良い国産材(スギ・ヒノキ)は、素材として優れていると思うし、木取りが自由というデザインの多様性も担保され、しかも桁・梁も成の大きなものが出来て、エクステリアでの構造材にもうってつけ。

知らないうちに、環境問題やら国内資源の持続性にも繋がるというのは、無理がなくて良いと思える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?