本の記憶 小説『横しぐれ』

『横しぐれ』は作家の丸谷才一が一九七五年(昭和五〇年)に講談社から上梓した小説なのだが、わたしはこの単行本を二冊、持っている。

一冊は、本が発売されたときに買ったもので、このころというのは入社5年目で、わたしはこの年に結婚して、新しい雑誌で、松田優作とか三浦友和とか中村雅俊とか、当時売り出しの若手俳優たちを相手にした連続企画[オレの生き様インタビュー]のような原稿を書かせてもらえるようになった時期で、やっと読者が大人の原稿を書けるようになっていた。それまで入社してからの何年間か、月刊の『平凡』という雑誌で子ども向けの原稿を書いていたのである。新雑誌で、張り切って原稿書きをやっていた時期だった。

『横しぐれ』というのは不思議な小説で、発表時、話題になったかどうかまで覚えていないが、漂泊の俳人種田山頭火にまつわる物語である。いわゆるフィクションではなく、そうかと言って私小説でもなく、プライベート・ノンフィクションとでもいうべき、実験作品的な色合いの読みもので、これを読んで「オレもこういう小説を書けるようになりたいな」と思った記憶があり、そこから、わたしの大事な蔵書のうちの一冊になった。

丸谷才一はのちのちは、昭和から平成にかけての文壇の最後の大物ともいうべき存在になる作家だが、このころはまだ、新人作家ではないが、売り出し中の実力派とでも書けばいいだろうか、出発点は河出書房新社(『エホバの貌を避けて』)だが、そのあと、1968年に文藝春秋から『年の残り』を発表して、この作品で芥川賞をもらっている。大学の教壇に立つ傍ら、小説だけでなく、評論、翻訳、随筆と幅広い分野で大活躍し、その盛名を認められた作家の一人だった。

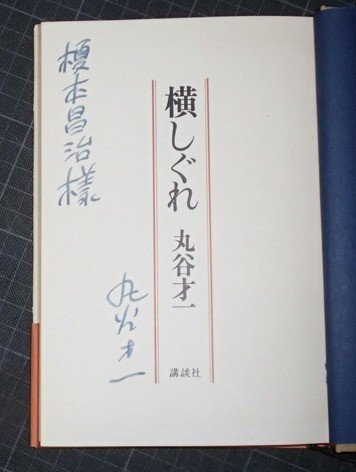

わたしは彼の作品を全部読んでいるわけではないので、文芸評論家のようなことは書けないのだが、彼のエッセーのなかに、作品名を忘れてしまったが、作家は編集者より収入が低い、ホテルでのパーティーなどに編集者がマイカーで乗りつけるところ、歩いたりタクシーに乗ったりして移動して参加する、と書いて、作家の低収入を嘆く文章があり、それがすごく印象に残っている。それで、『横しぐれ』のことだが、もう一冊はいまから六、七年前だと思うが、いまは廃業してしまった池袋の古書店『八勝堂書店』で店の前の平台の一冊百円コーナーで手に入れた。既に持っている本を買う人もなかなかいないだろうが、これが、著者の丸谷の署名の入った贈呈本だったのである。まがりなりにも芥川賞作家のサイン本が百円で売られているというのも情けない話だが、問題は誰に贈呈したかだった。榎本昌治という名前があった。その名に覚えがあり、これはどうしても自分の図書館に保管しておかなければと思った。

署名本といっても、あげるその場でチョチョっと書いた感じのモノで、ぞんざいな印象なのだが、わたしは榎本昌治の名前を知っていたのでビックリした。この人は、文壇華やかなりしころ、〝講談社の宴会部長〟の異名をとった、三島由紀夫の葬式の時に、講談社を代表して葬儀委員に名前を連ねた、異能の社員編集者だった。

三島が主演した、増村保造監督の大映映画『からっ風野郎』のウィキペディア説明のなかにこんな一節がある。

三島と付き合いの長い講談社の編集者・榎本昌治が藤井(=大映プロデューサー)に「三島の映画をやらないか」と、三島の主演映画を作る話を持ちかけてきた。榎本と藤井は親しい間柄であった。三島はその同年、自作エッセイの翻案映画『不道徳教育講座』(1959年1月封切)でナビゲーター役としてほんの少し特別出演していたが、それ以前から自分が映画に出ることに興味を持っていた。

榎本昌治は三島の直接の編集担当者ではなかったが、女性誌の『若い女性』の書籍出版部に在籍していた経歴があり、その渉外能力の高さで「冠婚葬祭係」の異名を持つ名物編集者として知られる豪放磊落なイメージの人物であった。榎本は最初、この企画を日活に持ちこみ、三島と石原裕次郎の共演にしようとするが実現されなかった。そこで榎本は大映に持ちこみ、三島が大好きな永田社長の大歓迎を受けた。

榎本は一九六〇年代から七〇年代にかけて講談社の看板を背負って大活躍した編集者だったが、当時の実情をあらためて書くと、榎本は銀座に出入りし始めた有望な作家たちを講談社のフィールドに連れてきて、そこで作品を書かせる水先案内人みたいな役目の人で、作家たちに出版社とどう付き合って、どういう仕事をすれば作家として生き延びていけるか、文学的なところからとはまた別の、作家生活とはなにかを教えるような先生のような役目の編集者だった。

丸谷の「作家はビンボー」という話ではないが、たしかに大手の出版社の社員編集者は昭和の末期の感覚でいうとみんな一千万円を越える年収があり、会社の交際費も使い放題みたいなところがあったが、一部の流行作家は別として、いわゆるフリーランスの〝売れない作家〟が原稿料や印税でそれだけの金額を稼ぐのは至難の業だったのである。これはいまでもそうだろう。

昭和期の文壇の作家たちは毎晩銀座に集まって派手に騒いでいたが、流行作家といってもいろいろあり、何千万円を印税で稼げば別だが、印税で計算すると、一冊千五百円の本を一万部売っても印税は百五十万円しかもらえない。一冊の本を書くのに三ヵ月かかるとすれば、月収五十万円、年に四冊そういう本を出しても年収は六百万円にしかならない。ほとんどの場合、作家たちが派手に銀座を飲み歩いても、それはツケで、支払いは担当編集者の背後に控える一流出版社が払う、というような業界の寄宿構造があり、榎本はそういうことの象徴のような編集者だった。

講談社内での榎本は作家の作品を直接担当するというような役割ではなく、有望な作家を連れてきて、社内の有望な編集者に会わせて、その二人にいい仕事をさせる、助産婦と書いてもいいが、言葉は悪いが、やり手ばばあのような編集者、別の言葉でいうと、出版プロデューサーのような立場の人だった。社長の信任も厚く、無任所というか、社長直属のような形で動いている編集者だったのである。

講談社の三島由紀夫担当のような存在だったこともあり、講談社が『日刊ゲンダイ』を創刊した時には、のちにマガジンハウスでHanakoの編集長を務める椎根和に声をかけて、創刊作業に参加させている。榎本は生前の三島から「平凡出版(平凡パンチ)の俺の担当編集者はメチャクチャ面白いヤツだから、なにかやるんだったらアイツに声をかけるといい」という話を聞かされていたのだという。これはわたしが椎根から直接聞いたエピソードである。

この1975年時点での丸谷才一と榎本昌治の人間関係がどういうふうになっていて、力関係がどうだったかは不明だが、講談社との付き合いは1972年の『たった一人の反乱』から始まっている。丸谷がどのくらい銀座のバーで形成される文壇の勢力図を信用していたかも不明だが、多分、彼を講談社の文芸の世界へ導いたのは榎本ではないかと思う。

榎本は、直接は作品を担当しない、作家も担当しない、不思議な編集者だった。講談社を定年退職したあとのことだと思うが、一冊だけ、『パーティー・葬儀で男をあげる本』という、読まなくても中身が分かるようなタイトルの本を出している。

この、もう一冊の『横しぐれ』を買ったのは池袋の八勝堂書店だったのだが、店の入り口の平台のワゴンには大量に講談社の古書籍が出て並んでいた。サイン本はこの本だけだったのだが、それを見て、わたしは「これは榎本さんの蔵書が処分されたな」と思った。

講談社の知り合いを訪ねていって、いろいろに話を聞くと、榎本さんは定年退職したあと、リューマチを患い、療養生活のあと、亡くなられたとのことだった。そして、いろいろ調べてみたら、榎本さんの家が豊島区池袋2の16という地番にあり、そこが終の棲家であったこともわかった。

左側の家が榎本さんが住んでいた家、いまは別の表札がかかっていた。

地図を頼りにその場所を訪ねていって見たら、わたしがいつも自転車で池袋に行くときにとちゅう、通りかかる道のすがらだった。「榎本さんの奥さんが銀座でレストランをやっていたはずだ」ということを教えてくれたのは、その池袋2-16にある工務店のおじいさんだった。銀座のそのレストランの名前を「オレも何度かキナさんにつれられていったことがある」といって教えてくれたのは椎根和だった。

『るぱたき』というその小さなレストランを尋ね当てて、シェフの(榎本さんの甥にあたる)氏家さん(この人もどこかの大学院の修士課程を終えたあと、榎本さんの奥さんの店の手伝いを始めそのままあとを継いでシェフになってしまったという人だった)からその後の榎本さんたちの消息を話してもらった。榎本さんが亡くなられたあと、奥さんはしばらく銀座のそのレストランをやっていたのが、手伝いで働き始めた氏家さんに後を任せて、江古田の高級老人ホームに生活を移し、そこで余生を過ごしたのだという。

わたしが取材しにいって話を聞く二年ほどまえに、その老人ホームで亡くなられたとのことだった。娘さんが一人いたが、フランスに留学していまもパリで暮らしているとのことだった。日本に他に近い親戚はなく、家を処分し、そのときに家財も一度に売り払ったのだという。わたしが手に入れた『横しぐれ』は榎本さんが亡くなられたあと、大切なものだからと奥さんが手元に置いていた愛書の一冊だった。奥さんは宮城県石巻出身の女性だったと言うが、戦後の風雪をいっしょに苦労して生きた夫婦の、夫に先立たれ、残された妻が老人ホームで過ごした無聊であったにちがいない日々を思って切なかった。

もう一冊の『横しぐれ』は数奇な時間の経過を経て、わたしの手元にたどり着いたのである。編集者は無名を信条としていき、作家は死んだあとに何冊かの本を残す。そのことを考えると、作家と編集者の混血児のような立ち位置で仕事している自分の思いは錯綜し、複雑である。

編集者として丸谷才一のような才気煥発の作家に出会えるかどうかの自信はない。また、作家としての自分がどこまで自分独自の、人に書けない作品を書いているか、あまり自信もない。しかし、あらためて、この『横しぐれ』を最初から読み直して、自分も作家として、こういうプライベート・ノンフィクションのような作品を書きつづけていきたいなという思いを新たにした。 終わり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?