ボズ・スキャッグスの音楽を何と形容するか?

ボズ・スキャッグスが来日する。ここのところ東京公演1回切りという海外アーティストが多い中、2月19日の東京から3月1日の福岡まで、なかなかのサービスぶりだ。ボズの来日は、1978年の初来日から今回で何と23回目になるという。それだけ彼が日本のファンに愛されているということだろう。

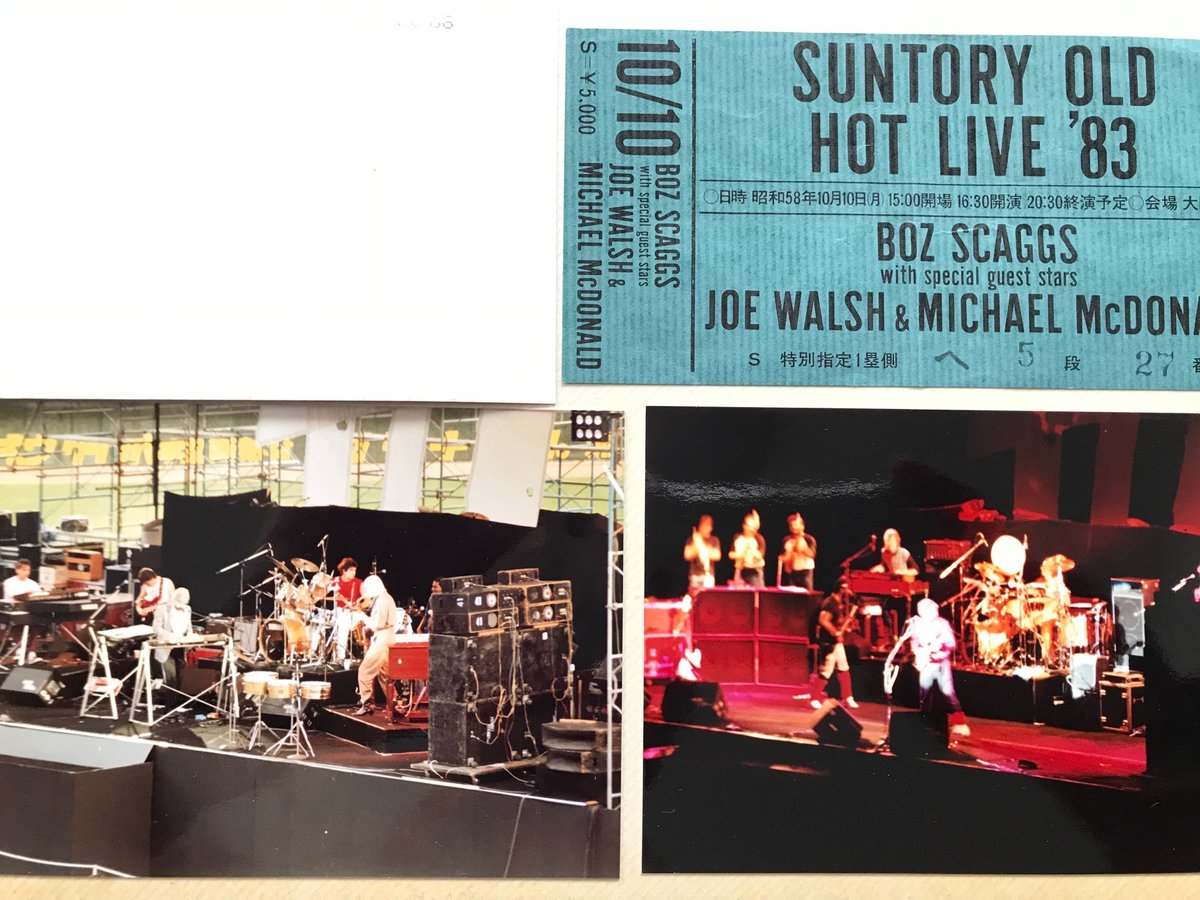

ボズのコンサートは今までに4回見た。最初に見たのは1983年。ジョー・ウォルシュ、マイケル・マクドナルドとのジョイントで、会場は大阪球場だった。どんな曲を演奏したかなど詳細は残念ながら憶えていないが、ウォルシュやマクドナルドを押さえてトリを務めた大物感は印象に残っている。

その後長く空いてしまったが、直近3回の来日公演はいずれも見ている。と言うのも、2013年に発表されたメンフィス録音のアルバム、その名も『Memphis』以降、彼のルーツ回帰の姿勢に自分の中のボズ熱が再び高まったからだ。過去3回のコンサート(2013年、15年、19年)は、いずれもその時点でのニューアルアルバムをプロモートするツアー。2015年の『A Fool To Care』発表時のコンサートは、そのアルバム同様、若干まとまりに欠ける印象だったが、2013年の『Memphis』発表時、そしてブルースアルバム『Out Of The Blues』発表後の前回2019年のライブは、新曲を楽しそうに演奏するボズの姿が印象的だった。

コロナ禍を経て、前回の来日から5年。現在ボズは79歳。もう一度見れるかどうかわからない年齢になってきたが、今回のコンサートは見送ることにした。と言うのも、今回は新作が出たわけでもなく、新鮮なものが特に期待できないのと、ニューマテリアルがない中でボズ自身のモチベーションがどんなものかも不安だからだ。

ここ数回ボズのコンサートに行っていて毎回気になってしまうのは、彼自身が今演りたいであろう音楽と日本の聴衆の多くが期待するものとの間のギャップだ。例えば、前回2019年の大阪公演では、観客の大半が50代後半〜70代前半くらいの経済的にもそこそこ安定していそうなカップル。私も含め、青春時代のBGMに「AOR」があった世代だ。「Lowdown」や「Harbor Lights」「We’re All Alone」といった曲では大いに盛り上がるが、ブルースアルバム『Out Of The Blues』からの新曲にはあまり反応が良くない。一方、ボズとバンドは、そういった新曲や古いR&Bカバーの方がイキイキと演奏しているように見えた。2019年大阪公演のオープニングは、デイヴィッド・フォスター/デイヴィッド・ラズリーとの共作で「AOR」期を代表する曲「Jojo」だった。本来タイトなリズムがカッコいい曲だが、その時の演奏は2013年に比べて若干ゆる〜い印象を受けた。

この2019年の来日時に招聘元のウドーが付けたキャッチフレーズは「AORの帝王」。ブルースアルバム『Out Of The Blues』が出たばかりのタイミングでだ。ボズの日本での一般的な評価やファン層からすれば「AOR」は仕方ないにしても、マイルス・デイヴィスじゃあるまいし、「帝王」は如何なものか。今回のキャッチフレーズは、さすがに少し「反省」なさったのか、「ロック、ソウル、ブルース、そしてAORの巨匠」。音楽性の形容自体は、このように列挙すれば、さすがに外れてはいない。しかし、「巨匠」はどうか? その言葉から私がイメージするのは、カラヤンとかバーンスタインとか、先日亡くなった小澤征爾さんとか…… 映画音楽であれば、ジョン・ウィリアムスとかモリコーネとか…… AORも往時から数十年の時を経て、クラシックや映画音楽と同じくらい高尚なものになったということだろうか。

ボズ・スキャッグスの音楽を形容するのに「AOR」という言葉が使われるのに私は兼ねてから違和感を感じてきた。そもそも音楽ジャンルなどと言うものは、メディアや販売側がマーケティングの一環として使い分けるものであって、明確な定義などあるわけではない。どこまでが「AOR」(アダルト・オリエンテッド・ロック)という和製英語やアダルトコンテンポラリーの範疇に入り、どこからが「普通のロック」なのか、あるいはブルーアイド・ソウルなのか、リスナーにとっては本来関係がない。リアノン・ギデンズのバンジョーかフィーチャーされたビヨンセの新曲「Texas Hold 'Em」がカントリーなのかどうか議論するのと同じくらい無意味なことで、リスナーそれぞれの解釈で良いだろう。私の場合、「AOR」の解釈はこうなる。

1. ディスコブーム以降のものである

2. アコースティックギターの音が目立たない(=フォークやカントリーの要素が感じられない=ゆえに都会的)

3. コンサートで拳を振り上げるような音楽でない(=ハードロックではない)

4. 基本的にメロディアスだが、軟弱(ポップ)すぎない (例えば、バリー・マニロウはAORの範疇外。エアサプライは微妙)

5. ブルースやソウル、ジャズの直接的な影響がさほど感じられない

この自分勝手な定義に則れば、米国のアダルトコンテンポラリー局でもよく掛かっていたイーグルスやフリートウッドマック、ジェイムス・テイラーなどはもちろんAORではないし、トトやシカゴ、スティーリーダンも基本的には含まれない。マイケル・マクドナルドやネッド・ドヒニー、マイケル・フランクスなども、キャリアを通して見れば、1.や2.、5.の観点からAORに含めたくない。「この3人がAORでなくて、誰がAORなの?」と思われるかもしれないが、私の中では、AOR・ニアリー・イコールの存在がほかにいる。デイヴィッド・フォスターとジェイ・グレイドンだ。この二人が絡んでいる音楽が私にとってのAORであり、そういう意味では、アース・ウィンド&ファイアやマンハッタン・トランスファー、アル・ジャロウの一定の時期の曲もAORと言えるし、ボズ・スキャッグスも『Down Two Then Left』(1977年)から『Middle Man』(1980年)を経て、ベスト盤『Hits!』(1980年)までの時期は、かなりAORだったと言っていいだろう。

今、ボズを「AORの◯◯」と呼ぶことに対して私が抵抗を感じるのは、このカテゴリー名が今の彼自身と彼を観に来るファンとの間にミスマッチを生じさせていないかという疑念による。さらに言えば、「AOR」という言葉にはある種の時代性が付いてくる。70年代後半〜80年代前半にかけて流行った音楽、すなわち「過去のアーティスト」というイメージだ。マーケティング的には、オールドファンに訴求するという意味で正解かもしれない。だが、「AOR」を期待して来たファンに「何か違ったよね〜」と思って帰ってほしくないし、ボズにも今演りたい曲を気持ちよく演ってもらいたい。決して「懐メロ大会」ではないコンサートとして、お互いに楽しんでほしいのだ。ボズ自身は、来日公演に向けた昨年秋のインタビューの中で、「日本のオーディエンスは僕のバラードが好きみたいなので、バラード曲を少し増やす」「皆が聞きたいと思っているヒット曲ももちろんやるよ」などと語っているので、往年のファンも心配はいらないと思うが、彼の音楽性の本質的な部分が好きになれば、コンサートをもっと楽しめるのではないだろうか。

そんなことを思いながらボズの初期の作品を改めて聞いてみると、驚くほど近年の作品に通じるものがあることを再認識した。現時点での最新アルバム『Out Of The Blues』(2018年)の1曲目「Rock and Stick」と1969年のアトランティックからのメジャーデビューアルバム『Boz Scaggs』の1曲目「I'm Easy」を続けて聞いてもさほど違和感は感じない。ちなみに、どちらのアルバムジャケットにも、サンフランシスコと思しき坂道に面した民家の前に佇む彼の写真がフィーチャーされている。ボズ自身がそれを意識していたのかはわからないが…

もちろん楽器の音色やヴォーカルの年齢による差は否めないが、基本的な音楽性は同じ。ブルースだ。それもかなり泥臭いブルース。南部のデルタブルースほどではなく、どちらかと言えばシカゴブルースに近いが、白人だからこその真摯さが伝わるブルースだ。近年のボズのライブでは、後半のクライマックス部分で、このファーストアルバムでデュアン・オールマンが熱いギターソロを聞かせていたスローマイナーブルース「Loan Me A Dime」が演奏されることが多い。

また、私が観た2015年の尼崎でのコンサートのオープニングは、サードアルバム『Boz Scaggs & Band』(1971年)に収められていたジャンプ・ブルース・ナンバー「Runnin' Blue」だった。

ブルースがボズ・スキャッグスの音楽の根っこだとすれば、彼の音楽の幹になっているのは、ソウルミュージックだ。それも、ボズの場合、モータウンの影響を大きく受けたマイケル・マクドナルドとは違い、アトランティックソウル/メンフィスソウルからの影響が大きい。デトロイトやフィラデルフィアといった都会志向ではなく、南部志向だったのだ。そのことが如実に現れたのが、2013年のアルバム『Memphis』だ。『Memphis』ではソウル曲だけでなく、ブルース曲も取り上げられているが、それと同傾向のアルバムが1997年の『Come On Home』で、そこではアイザック・ヘイズとデイヴィッド・ポーターによるR&B曲のほかに、ジミー・リードやT-ボーン・ウォーカーなどの古いブルース作品のカヴァーにも光るものがあった。このアルバムが出た当時、久しぶりにいきいきとしたボズ・スキャッグスに会えた気がしたものだ。ちなみに、2015年のコンサートでも、2019年でのコンサートでも、このアルバム収録の古いR&B曲で、ファッツ・ドミノも取り上げていた「Sick and Tired」がアンコールで演奏されていた。

ボズは、70年代前半に、当時の風潮もあってか、近年で言う「フリーソウル」的なメロディアスでグルーヴィーなソウル要素を少しずつ取り入れていったが、そうやって枝葉を広げてきたところに、デイヴィッド・ペイチという若い才能が加わり、それが触媒となって開花したのが名盤『Silk Degrees』(1976年)と言えるだろう。粋なスーツを着こなすボズをフィーチャーした秀逸なカバーデザインとそのアルバムの音楽性が見事にマッチして、「ボズ・スキャッグス=お洒落な大人のロック」のような図式が出来上がってしまったようだ。この頃、ボズはマネジメントをアーヴィン・エイゾフ(イーグルスのマネージャー)に任すようになるが、商売上手のエイゾフの施策も見事にはまっていったのだろう。デイヴィッド・フォスターと組ませたのも、エイゾフの差し金ではないかと私は見ている。(エイゾフは、80年代初め、テリー・キャスの死後路頭に迷っていたシカゴのもとにフォスターを送り込み、フォスターのブレーンで、自身のレコードレーベル「フルムーン」に所属していたビル・チャンプリンをシカゴのメンバーに仕立てあげている)

81年にベスト盤『Hits』を出した後、ボズは83年頃にアルバム制作を試みるが「何か違う」と感じ、途中で挫折したという。おそらくは、自分が本来やりたい音楽と自分に付いたパブリックイメージあるいは当時の流行との間で苦しんだのではないだろうか。そんな中、ようやく88年に出た『Other Roads』は、当時の時代の風潮とのミスマッチを感じさせる失敗作だった。ヒットシングル「Heart of Mine」は悪くなかったが、このボビー・コールドウェル作品を取り上げたのも、ヒットを欲しがるレコード会社の意向だったように感じる。

アーヴィン・エイゾフと言うと、面白いエピソードを思い出す。私がまだ中学生だった1979年頃だと思うが、『週刊プレイボーイ』にエイゾフの独占インタビューが載っていた。イーグルスが2度目の来日をする前後のタイミングだったと思う。私がエイゾフのことを知ったのはこの記事が初めてで、それがきっかけとなって当時のエイゾフ傘下のアーティストたち(J.D.サウザー、ダン・フォーゲルバーグ、スティーリーダン、マイケル・マクドナルド、ジミー・バフェット、などなど)をどんどん聞くようになったのだが、その時に彼が語っていたのが次のような主旨の言葉だった。

そうそう、面白いことがあってね。ボズをイーグルスのセッションに送り込んだんだ。翌朝様子を見に行ったら、奴はドラムセットの上でいびきをかいて寝ていたよ。どうもボズはイーグルスの音楽とは肌が合わないみたいだ。

ボズとイーグルスのメンバーの共演と言えば、それこそアーヴィン・エイゾフが制作した1980年の映画「アーバンカウボーイ」の挿入歌としてヒットした「Look What You've Done To Me」(「燃えつきて」)(ボズとフォスターとの共作、バックヴォーカルにグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ティモシー・シュミット、ギターにドン・フェルダーが参加)があるが、この曲がそのセッションの成果物だったのだろうか。今思えば、時期が時期だけにイーグルスのセッション自体かなり険悪なムードだったのではと想像するが、それにしても、ボズ本来の姿を物語るエピソードとして興味深い。

ボズ・スキャッグスの魅力は何と言っても少し金属質な、あの独特の声にあると思うが、それに加えて私が魅力を感じるのは、彼の朴訥と思える性格と、時に不器用と思えるほど真摯に音楽に向き合う姿勢だ。我々が若い時、ダンディな都会のミドルエイジド・マンというイメージを漂わせていたボズだが、テキサスで育ち、「誰か俺に10セントを恵んでくれ」("Loan Me A Dime")という歌をいまだに歌い続ける彼は、実はブルースやメンフィスソウルが大好きな、ただの擦れていないおじさんだったのではないか。

ブルースから音楽に入り、60年代のサイケデリック・ムーブメントを経て、都会的なソウルに惹かれていったという音楽的志向は、例えば、ボズと同じくテキサス出身で、サンフランシスコに移ってサイケデリックなブルースバンドに参加したジャニス・ジョプリンや、ポール・バターフィールド、グレッグ・オールマンなどとも共通するものがあるように思う。もしジャニスが不幸な死を遂げずに生き延び、70年代後半にアーヴィン・エイゾフのような「スタイリスト」を得ていたなら、彼女の当時の音楽はもしかしたら「AOR」と呼ばれていたかもしれない──そんな想像さえできる気がする。

今回、ボズの初期のアルバムを再訪していて改めて目に留まった曲がある。それはグリン・ジョンズがプロデュースしたセカンドアルバム『Moments』(1971年)に収められている「I'll Forever Sing (the Blues)」(「ブルースを歌い続ける」)という曲だ。この曲はボズのオリジナルではなく、テキサス出身のシンガーソングライターで、60年代末にサンフランシスコでトレイシー・ネルソンのバンド「マザーアース」にも参加していたパウエル・セント・ジョンという人の曲だ。パウエルはサンフランシスコ時代にボズやスティーヴ・ミラーとも顔見知りだったと思えるが、テキサス時代にはジャニス・ジョプリンとも共演していたらしい。

I'll Forever Sing (the Blues)

「ブルースを歌い続ける」

歩きはじめてみるまで

自分がこんなに困難な道を選んだことに

ちっとも気づかなかったよ

アバヨ 甘い夢

オレはきっと死ぬまで

ブルースを歌いつづけるだろう

そうさ 死ぬまでブルースを歌いつづけるよ

今から思うと 予測もできたはずなのさ

あの頃のことを思い起こしてみると

こうなることぐらい分かりきっていた

オレたちは盲だったのさ

冬の厳しさだけを心配していた

オレたちがバカだったんだ

目先のことばっかり心配するなんて

まったくどうかしていたよ

訳詞:山本安見(日本盤『モーメンツ』のインナースリーブより引用)

ボズ・スキャッグスの音楽を「ブルーアイド・ソウル」と括る考え方もあると思う。「AOR」というよりは現状の姿に近いかもしれない。だた、ボズの場合、例えば、ブルーアイド・ソウルの代表的アーティストとされるライチャス・ブラザーズやラスカルズ、ホール&オーツ、あるいはボビー・コールドウェルなどより、もっとブルースに根差す部分が強いように思う。そういう意味で、もし私がボズの来日プロモーターであれば、今回の来日ツアーをプロモーションするコピーとして、こんなフレーズを付ける。

「AOR」レジェンドによる、極上のホワイト・リズム & ブルーズ

AORに鍵カッコを付けて彼を「レジェンド」と呼んだのは、それが既に過去の姿だから。「ホワイト・リズム & ブルーズ」はJ.D.サウザーの同名の曲も少し意識したが、やはり「ブルーズ」という言葉を入れたいからだ。「R&B」と表記すると広義の黒人音楽とも解釈されかねないので、ここはカタカナ表記で、しかも「ブルース」ではなく「ブルーズ」ときちんと濁りたい。「ブルーアイド・ソウル」のやや洗練されたイメージではなく、泥臭さもしっかり伝えつつ、老若男女楽しんでいただけますという意味で「極上の」という言葉を添えた。

実際にこのフレーズが当てはまるものだったかどうかは、今回の来日コンサートをご覧になった方のご意見を伺えれば幸いだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?