追悼:ジミー・バフェットとキーウェストの思い出

今週初め、シンガーソングライター ジミー・バフェットの訃報が飛び込んできた。亡くなったのは現地時間の9月1日、享年76歳、死因はメルケル細胞癌という珍しい皮膚癌だという。今年前半にはコンサート活動をしていたため、そんな体調とは知らなかったのだが、ここ4年近くこの病気を患っていたという。

ジミー・バフェットの日本での知名度は決して高くないが、本国アメリカでは代表曲「Margaritaville」に象徴される、南国のハッピー・バケーションライフ・ミュージックとでも言うような、ある種のブランドを築いたシンガーソングライターとして一部のコアファンを中心に国民的な人気を誇る存在だった。今回の訃報に寄せて、バイデン大統領もXに追悼メッセージを投稿したと言えば、アメリカにおける彼の存在の大きさが分かるだろう。

A poet of paradise, Jimmy Buffett was an American music icon who inspired generations to step back and find the joy in life and in one another.

— President Biden (@POTUS) September 2, 2023

We had the honor to meet and get to know Jimmy over the years, and he was in life as he was performing on stage – full of goodwill and…

彼の死を伝える下記のニュース報道でも一部紹介しているように、ポール・マッカトニーからブライアン・ウィルソン、J.D.サウザー、ジェイムス・テイラーからシェリル・クロウまでミュージシャン仲間からも多くの追悼メッセージがソーシャルメディアに寄せられていた。

楽園の詩人

上記のソーシャルメディア投稿でバイデン大統領が「楽園の詩人」と形容したジミー・バフェットのアメリカでのイメージを強いて日本風に例えるとすれば、「フーテンの寅さんに若大将・加山雄三を足して2で割った感じ」とでも言えるだろうか。前者は「決して人を傷つけない笑いとペーソスに溢れた偉大なるワンパターン」、後者は「常にポジティブな永遠の海の男」のイメージである。このように紹介すると、ジミー・バフェットをご存じない方には彼の音楽をイメージしにくいかもしれないが、ジミーの音楽はジャンル分けをしたり、他に似たようなものを挙げることが難しいくらい唯一無二のものだった。ただし、それは決して風変わりというわけではない。

ミシシッピ生まれ、アラバマ育ちのジミー・バフェットの音楽は、サウンドだけ取り上げれば、そのベースになるのはカントリー色漂うフォークロックというところだ。彼自身がゴードン・ライトフットからの影響を公言していたように、そのライトフットやジョン・デンバー、同じミシシッピ出身のジェシ・ウィンチェスターなどに近い線と言っていいだろうし、若い頃にジェリー・ジェフ・ウォーカーやスティーヴ・グッドマンらとも親しかっただけに、彼らの音楽とも共通する、今でいう「アメリカーナ」ミュージックだ。しかし、ジミー・バフェットに他とは違う存在感をもたらしたのは、彼自身の祖父(蒸気船の船長)や父(船舶技師)から受け継いだ海の男の血だろう。

70年代初頭、レコーディングアーティストとしてABCとの契約を取り付けたジミーは、それまで拠点にしていたナッシュビルからフロリダ半島先端の島キーウェストへと拠点を移す。かつてアーネスト・ヘミングウェイも住んでいたこの地で、自分に流れている血を再確認したのか、ジミーは海や航海、トロピカルライフをテーマにした作品を数多く作り始める。

フォーク、カントリー、ブルース、R&B、ケイジャン、ジャズなどを土台にしたアメリカらしい音にカリプソ的な要素を加え、独自の世界を築いていく。その典型が77年に全米7位を記録した、彼の最大のヒット曲「Margaritaville」だ。その曲は、彼の実際の体験を踏まえ、マルガリータヴィルというビーチリゾートでいたずらに時間を過ごすちょっと情けない男を歌った他愛もない曲だが、多くのアメリカ人にとっては一種のリゾートアンセムのようになっている。これは私見だが、1988年にビーチ・ボーイズに22年振りの全米NO.1をもたらした曲「Kokomo」もこの曲のイメージをある程度踏襲しているように思う。

私がジミー・バフェットを聞き始めたきっかけ

私がジミー・バフェットに注目したのは、81年のアルバム『Coconut Telegraph』からだ。その当時の彼はイーグルスやJ.D.サウザー、ダン・フォーゲルバーグ、ボズ・スキャッグス、スティーリーダン、マイケル・マクドナルドなど西海岸の錚々たる面々をマネジメントしていたアーヴィン・エイゾフのマネジメント会社「フロントライン・マネジメント」に属しており、そんな繋がりから彼に注目したのだった。80年頃のイーグルスのツアーではジミーが前座を務めていたし、イーグルスの『The Long Run』にも(あまり目立たないが)コーラスで参加していた。エイゾフがプロデュースした映画『アーバン・カウボーイ』(1981年)でもオープニングに彼の曲「Hello Texas」がフィーチャーされていた。アルバム『Coconut Telegraph』には、J.D.サウザーとの共作で、二人でデュエットする曲「The Good Fight」も収録されていた。

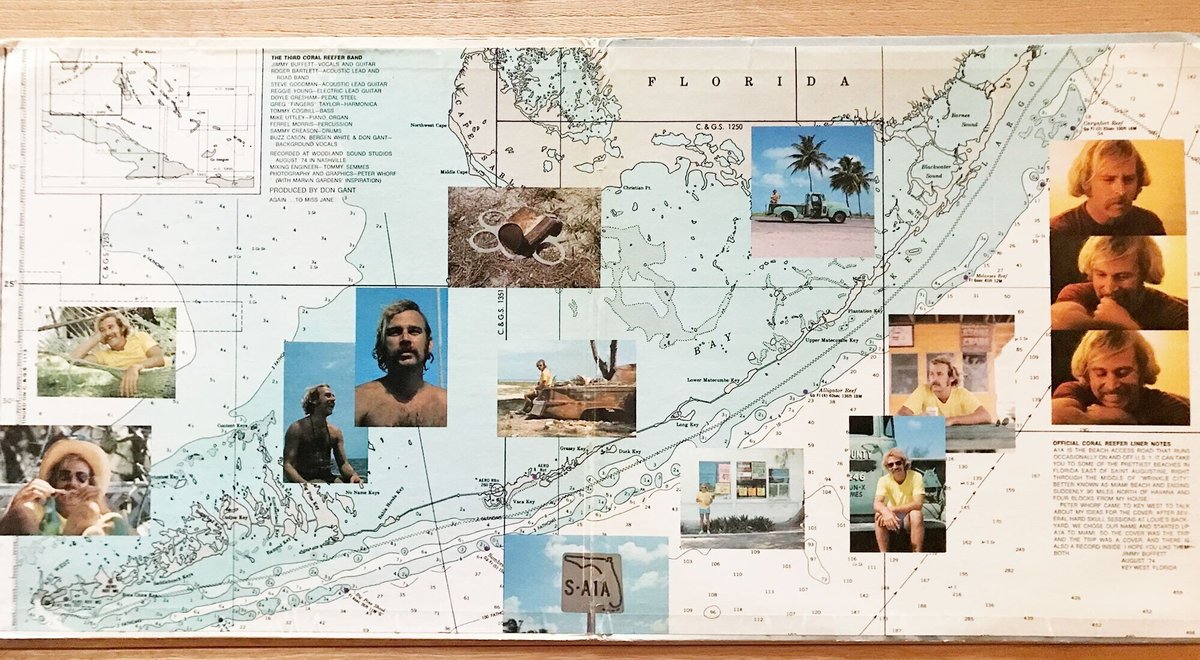

その時は、彼の代名詞であるリゾートミュージック的な雰囲気に惹かれたというよりは、彼が元来ルーツとして持っていたカントリー的な要素、とりわけ、彼のバンド「ザ・コーラル・リーファー・バンド」の顔とも言うべき、グレッグ・"フィンガース"・テイラーのハーモニカとの絡みに魅了された。テイラーのハーモニカは、ジャクソン・ブラウンのサウンドにデイヴッド・リンドレーのラップスティールが寄り添っていたように、ジミー・バフェット・サウンドの要になっていた。

その後、以降のアルバムをリアルタイムで追いかけるとともに、以前のアルバムも遡って聞いていく中で、私の中のジミー・バフェットのイメージも、一般的に捉えられている彼のイメージと同様のものとして固まっていた。それは、上で述べたようなトロピカルな雰囲気満載の「アメリカーナ」ミュージックであり、この種の彼の音楽は、ある時期から、「カントリー・アンド・ウェスタン」を模して「ガルフ・アンド・ウェスタン」とも呼ばれていたらしい(「ガルフ」とは「Gulf of Mexico」すなわちカリブ海に繋がっているメキシコ湾のこと)。

ただ、80年代後半以降はこういったお気楽なエンターテイメントイメージが定着したために、私自身はあまり熱心にフォローしなくなってしまった。しかし、まだシンガーソングライター然としていた70年代の作品においては、彼の繊細で叙情的な側面も魅力だった。例えば、「Margaritaville」と同じアルバム『Changes in Latitude, Changes in Attitude』(1977年)に入っている「Wonder Why We Ever Go Home」では、ありきたりの生活に馴染めず、さすらいの生活を続ける孤独な主人公の迷える心境が淡々と歌われていた。

Years grow shorter, not longer

The more you've been on your own

Feelin's for movin' grow stronger

So you wonder why you ever go home

Wonder why you ever go home

People are movin' so quickly

Humour's in need of repair

Same occupations and same obligations

They've really go nothin' to share

Like drivin' around with no spare

一人でいればいるほど

年月はどんどん短くなる

どこかへ行きたい気持ちはどんどん強くなる

お前は一体どうして家に帰らないんだ?

人々の動きはとても速い

ユーモアには修理が必要なんだ

同じ職業、同じ義務

奴らには分かち合うものは何もない

余裕なく走り回っているようなもんだ

キーウェストの思い出

1988年の初め、合衆国の北西にあるワシントン州から大陸横断の一人旅をしていた私が目指した最南端の目的地がフロリダ州のキーウェストだった。キーウェストを目指したのは、そこに至る「セブンマイル・ブリッジ」という海の中を真っ直ぐに伸びる橋の風景やヘミングウェイの過ごした土地ということも魅力だったが、それと同じくらいジミー・バフェットの拠点であることも重要だった。お金のない学生旅だったため、マイアミで滞在していたユースホステルで「同乗者募集!ガソリン代はシェア」という貼り紙を出したところ、ドイツ人とオーストラリア人(だったと思う)の計3人の女性が応募してきた。マイマミから4時間くらいの道中だったと思うが、その途中、ふとしたことからジミー・バフェットの曲「Volcano」を車中4人で歌うという一幕があった。どういうきっかけだったのか、おそらくはラジオでその曲が流れてきたのに合わせたのだと思うのだが、みんなで「I don't know, I don't know...」というお囃子的なフレーズを歌ったこと、そして、ドイツ人やオーストラリア人でもこの曲を知ってるんだと感心したことだけは覚えている。

キーウェストでは特にジミー・バフェットの痕跡を求めていたわけではなかったのだが、到着後、街を散歩しているとカラフルなトロピカル調のTシャツをたくさん並べている店が目に入ってきた。店の名前は「Jimmy Buffett's Margaritaville」、なんとジミー・バフェットのテーマショップだった。思わぬサプライズに興奮して撮ったのが下の写真だ。

ちなみに、このテーマショップは当時はこのキーウェストにしかなかったようだが、その後大きく成長し、グッズだけでなく、レストランやバー、ホテル、場所によってはカジノまで含む一大チェーンとして全米各地のリゾート地で展開されるようになる。ハードロック・カフェと似たような形態の展開だ。バフェット自身が最終的にどういう形で、どの程度このビジネスに関わっていたのかはわからないが、彼の実業家としての一面が伺い知れるとともに、全米規模での彼のブランド力を証明するこぼれ話でもある。

近年のジミーはもうキーウェストには住んでいなかったが、現地では、先週末、彼の死を受けて何千もの人が街に繰り出し、ニューオリンズの葬式の形であるセカンドラインのパレードを行なって、彼への追悼の気持ちを示したという。

圧倒的に楽しかったであろうライブコンサート

ジミー・バフェットが亡くなって心残りなのは、彼のライブを一度も見ることができなかったことだ。アメリカではスタジアムクラスの会場でも満員にする彼を日本の数少ないファン向けに招聘するのは難しかったのだろう。来日公演は一度もなかったと思う。ただ、2016年には沖縄と横須賀の米軍基地で慰問コンサートを開いており、そのうち一部は一般にも公開されたという。もう少し早く情報を得ていたら行ったのにと残念でならない。

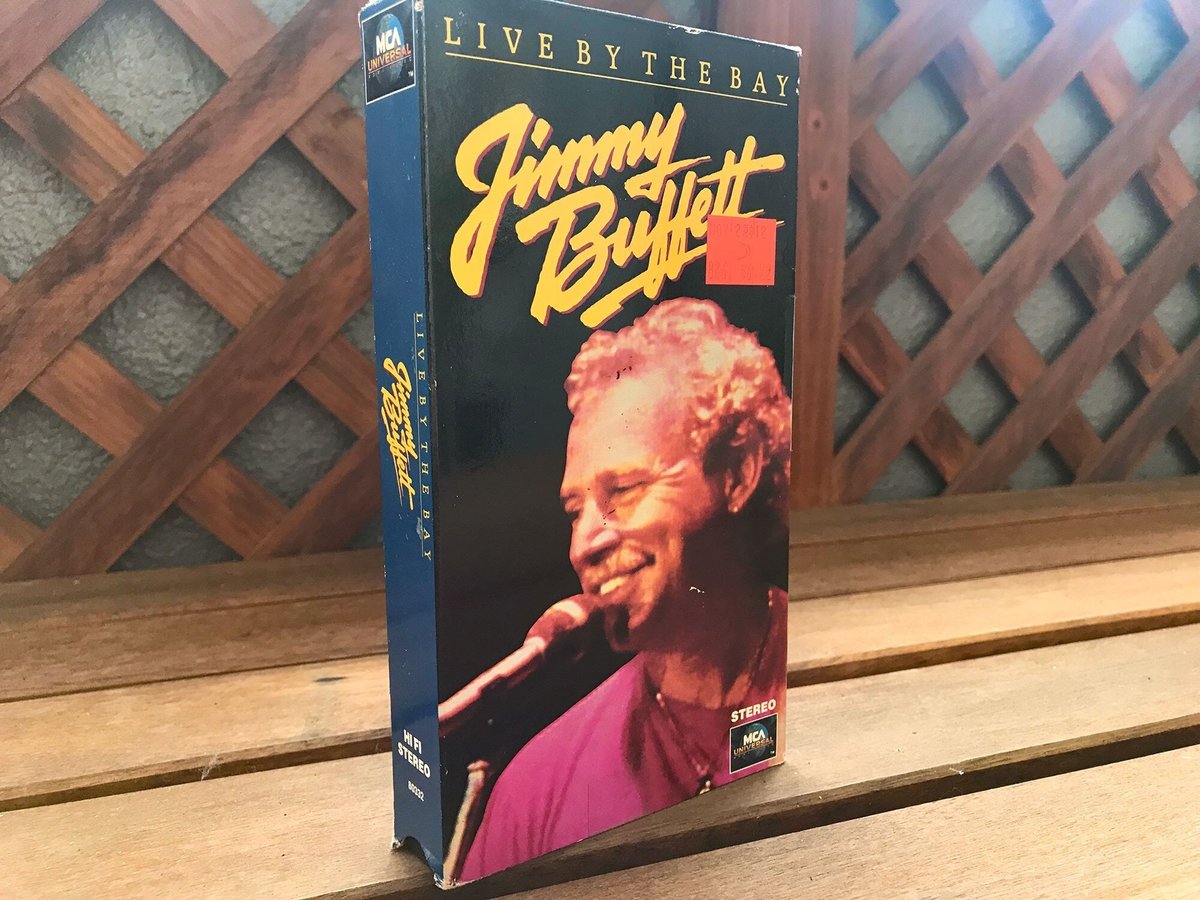

彼のライブ映像は、近年は正規のもの、そうでないもの含め、さまざまなものが出回っているが、私がかつてVHSで買った『Live by the Bay』という1985年のマイアミのビーチでのライブ(現在はYouTubeで見れる)では、その圧倒的な楽しさと観客のノリに圧倒された。ビーチで海に浸かりながら、ジミー・バフェットの音楽に酔いしれる、あんな体験を一度でもしてみたかったと思う。

およそ「死」といったものとは無縁のように思えたジミー・バフェット。今頃は天国でチーズバーガーにかぶりついているのだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?